学部・大学院 教員詳細

日下 紀子(くさか のりこ)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 福祉心理学 教育相談

- 学位

- 博士(教育学)

- 研究キーワード

- 精神分析的心理療法、臨床心理学、心的外傷、スーパーヴィジョン

研究内容

私たちは、様々な喪失体験を繰り返し、その心的外傷からどのように回復していくのでしょうか。心の健康とは何か、心の傷をどのように癒していくのか。その心理臨床として、特に無意識を重視する精神分析学と精神分析的心理療法の実践と研究を続けています。コロナ禍を経た現在、今求められている心の支援については、先行き不透明で答えの出ない事態に耐える力としての「ネガティブ・ケイパビリティ」が注目されています。ネガティブ・ケイパビリティとは何かを明らかにするとともに、福祉、教育、医療、司法、子育て支援等の領域において、心理療法、心理アセスメント、臨床実践指導(スーパービジョン)の実践と研究にも取り組んでいます。

生きていくうえで私たちは、様々な喪失と出会っています。心の傷つきや喪失体験から人はどのように回復していくのでしょうか。心の健康とは何か、心の傷をどのように癒していくのでしょうか。その心理臨床として、特に無意識を重視する精神分析学と精神分析的心理療法の実践研究に取り組んでいます。コロナ禍を経た現在、今求められている心の支援については、どのような力が必要になるのでしょうか。

近年では、先行き不透明で答えの出ない事態に耐える力としての「ネガティブ・ケイパビリティ」が注目されています。私たちが現代社会に豊かに生きるうえでの「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、いったいどのような力なのか、そしてどのように培っていけるものなのか、実証的に明らかにできるよう研究を続けています。そうした知見を福祉、教育、医療、司法領域、子育て支援等の現場に活かしていけるように、本学にて担当する授業では、学生と一緒に考え、学びを深めています。

「福祉心理学」

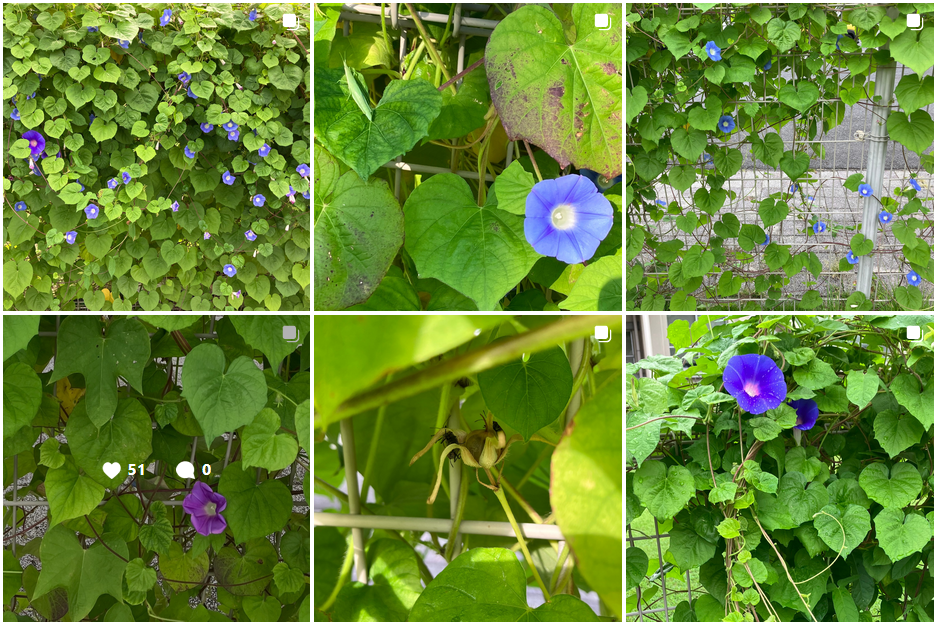

岡山県警察本部 犯罪被害者支援室のご協力を得て、2023年5月11日、高田香氏に「けんちゃんの朝顔に交通安全の願いを込めて」をご講演いただきました。

講演後には、高田氏と学生と一緒に、けんちゃんの残した朝顔の種を蒔きました。

▶児童学科「福祉心理学」特別講演「けんちゃんの朝顔に交通安全の願いを込めて」|日下紀子准教授(2023.5.18掲載)

▶「けんちゃんの朝顔日記」を発信していきます|福祉心理学|児童学科(2023.6.7掲載)

-

学生とともに種まきする様子

-

植えた朝顔

高田香さんは、東京都総合相談窓口 公益社団法人被害者支援都民センターが発行されている『もう一度会いたい(遺族の手記)』第23集に、本学での講演についても寄稿してくださっています。けんちゃんの朝顔は、本学の西駐車場のフェンスですくすくと育ち、幼稚園児やその保護者の方々、通園バスの運転手の皆さん、教職員や学生の交通安全を見守り、花をたくさん咲かせ、種もたくさん収穫できました。この「けんちゃんのあさがお」活動は来年度も継続していきます。

福祉心理学の受講生22名は、令和5年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に標語を考え応募しました。「福祉心理学」の授業では、児童虐待問題に関し、こどもの「命」と「権利」、そしてその「未来」を社会全体で守っていくために、児童虐待問題に対する理解を深め、主体的に自分は何ができるのかを考え続けています。その取り組みの一つとして、学生たちは、標語を考え応募しました。残念ながら入選にはいたりませんでしたが、学生自身が自分たちに何ができるのか、当事者の一人として子どもの福祉、とりわけ児童虐待問題に対して何ができるかを考える機会となりました。

「けんちゃんのあさがお」活動

2024年度も6月20日に福祉心理学の受講生とともに種を蒔き、朝顔を育てて交通安全を祈願します。

▶けんちゃんの朝顔の種を蒔きました|福祉心理学|児童学科(2024.6.27公開)

全学共通科目「自立力育成ゼミⅧ」

1~4年生の学生20名が集い、心とはなにか、対人関係におけるコミュニケーション、聴く力、アサーションなど、現代社会を自立して生きるために必要な力について話題提供し、ディスカッションを行いました。

この授業のなかでも特別講演として岡山県警察本部のご協力により、藤原佐千子警部補に「 自分たちに求められる被害者支援とは ~誰かの笑顔に繋がる私の勇気 」についてご講義いただきました。学生にとっては、女性として、一人の人間として、そして家族として、当事者の想いに心を馳せ、やはり他人事ではない、当事者としての自分を見つめ直す機会となりました。この経験を通して、被害者支援に関心をもち、岡山県内の大学の有志が集まる「あした彩」に参加し、ボランティア活動に取り組み始めた学生たちもいます。

「文学と児童福祉との連携事業~よむよむふむふむプロジェクト」

課外活動としては、2023年度では岡山市文化振興課のご協力を得て「文学と児童福祉との連携事業~よむよむふむふむプロジェクト」に村中李衣教授と学生とともに養護施設を定期的に訪問し、子どもたちとの活動を行いました。

一人ひとりを大切にした、かけがえのない時間を重ねていくことは、とても大切であり、思いがけない発見や体験を通して子どもたちにとっても有意義な体験となるよう、学生も教員も創意工夫を重ねながら取り組んでいます。

「教育相談及び進路指導・キャリア教育の理論と方法」

4年生小特の必修授業であり、認定心理士の資格では選択科目(G)臨床心理学・人格心理学の副次科目です。

学校現場で決して特定の教員だけが行うものではない、相談室だけで行われるものではない教育相談について考えていきます。

また、学校の活動は、キャリア教育の観点からはどのように考えられるでしょうか。

例えば「朝顔の体験学習」を取り上げてグループで考えました。

朝顔の生長記録の目当ては何でしょうか? 子どもたち一人ひとりが独自に表現する朝顔の生長記録には、観察したものに感情移入し同一化して体験するプロセスがあります。それは子どもたちの心理的な成長記録でもあることを学生と共に考えました。

このように担当する授業は、一貫して人間が生涯を通して幸せに生きることについて考える視点があります。一人ひとりが「生きる」、そして共に支え合うカウンセリングマインドを取り入れながら、現代社会を生きるについて考えていきます。