理念と歴史 建学の精神・教育理念

建学の精神

心を清くし 愛の人であれ

Purify your heart and

be a person of love

ノートルダム清心女子大学は、19世紀初頭、キリスト教教育を子女に行うことを目的にして、フランスで創立されたカトリックの教育修道会、ナミュール・ノートルダム修道女会(Sisters of Notre Dame de Namur)を設立母体としています。ナミュール・ノートルダム修道女会創立者聖ジュリー・ビリアートは、フランス革命後の混乱期に、みずからの病身をも顧みず、ひたすら信仰のたて直しに努力し、やがてよき協力者を得て修道会設立に至りました。「心を清くし 愛の人であれ」は聖ジュリーのキリスト教世界観を基底とした教育信念を表したことばです。「心を清く」するとは、自らの人間性とそこに与えられている「良さ」を高めていくことであり、その自己を他者のために使うことこそが「愛の人」になるということなのです。

聖ジュリー・ビリアート

(ナミュール・ノートルダム修道女会創立者)

St. Julie Billiart, 1751-1816

ノートルダム清心女子大学の教育理念

ノートルダム清心女子大学は、建学の精神を基盤とした教育理念を、キリスト教精神にもとづいて、真なるもの・善なるもの・美なるものの追求におく。リベラル・ア-ツ・カレッジとしての性格をもち、教育・研究を通して真の自由人の育成を志し、社会生活を遂行する手段を供するとともに、むしろそれ以上に生きることの意義を共に追求することをもって大学の使命とする。

なお、大学は、ナミュール・ノートルダム修道女会の創立者聖ジュリー・ビリアートの教育修道会設立の趣旨にもとづき、次の3点をとくに志向する。

- ❶社会に対しても、世界に対しても開かれた大学である。

- ❷時のしるしをよみとりながらも、時代の流れにおしながされることなく、人々が真に求めるものにまなざしを向け、人びとに奉仕する大学である。

- ❸宗教的情操を重んじる大学である。これは、各自が謙虚におのれを恃し、愛の心をもって相互に人格の独自性を認め合い、その可能性を信頼することによって培われるものである。

紋章・大学歌など

本学の紋章

本学の紋章は、中央に聖⺟マリアの⾊として知られているblueを地⾊とした楯形を置き、その中に⼆輪の百合、⼀つの星、⼀冊の本と富⼠⼭を描いている。

楯と図案化された銀⽩の百合は、Fleur-de-lis(ユリの紋章)という紋章をもつナミュール・ノートルダム修道⼥会を記念し、同じく銀⽩に輝く⼀つの星は、⽇本の守護者であるとともにナミュール・ノートルダム修道女会の保護者である、暁の星なる聖⺟マリアを象徴するものである。

次に⾦⾊に縁どられて開かれた「本」は学問を象徴し、その上に書かれた「清⼼」の二⽂字は、聖⺟マリアの清き⼼を通して学ぶ神の知識が、すべての学問の究極の⽬的であり冠であることを意味している。

紋章の基底に描かれた銀⽩の雪をいただく⾦⾊の富⼠⼭は、⽇本におけるノートルダム清⼼⼥⼦⼤学を⽰すものである。「1949」という数字は本学創⽴の年を示し、blueとgoldの配⾊は college color である。

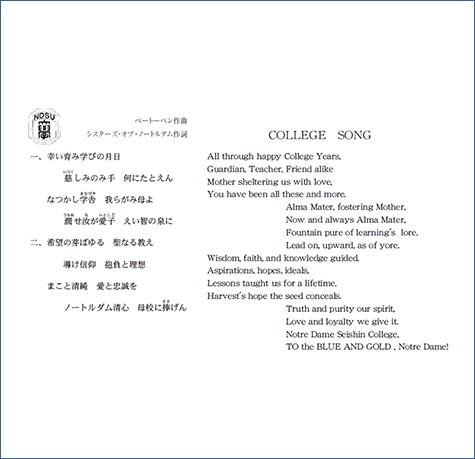

大学歌・聖歌

-

大学歌

-

聖歌

本学の歴史

1929年に竣工したノートルダムホール

(アントニン・レーモンド設計で、竣工当時「東洋一」と賞賛され、2007年7月、国の有形登録文化財に指定された。現在も教室として使用されている。)

はじまり

最初に来日した6名のシスターたち

1924年、聖ジュリー・ビリアートの精神を実践する6名のシスターが、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウォルサム管区のナミュール・ノートルダム修道女会から派遣され、清心高等女学校を引き継ぎました。

清心高等女学校は、当時岡山市弓之町にあり、別のフランス系女子修道会が経営していました。

1886年、当時の岡山県令(現在の県知事)千坂高雅の娘つるの求めでショファイユの幼きイエズス会のシスターが来岡し、岡山市では初めての私立女学校として私立岡山女学校を創立しました。

その後、校名を私立玫瑰女学校、私立玫瑰高等女学校などに改め、1911年清心高等女学校と改名し、 現在の清心学園の母体ができました。そして、1924年、ショファイユの幼きイエズス会が、宣教地区の変更にともない、岡山を離れることになり、デーリング大司教(広島司教区長)の要請を受けて来日したナミュール・ノートルダム修道女会が経営を引き継ぐことになったのです。

1924年8月13日、ナミュール・ノートルダム修道女会の経営となった新しい「清心高等女学校」が発足しました。1929年、当時はまだ田園風景が残る岡山市北部の上伊福(現在の大学所在地)に東洋一と賞賛された新校舎を建築し、翌年、岡山市弓之町から移転し、環境整備と設備・教育内容の充実を図りました。

苦難を乗り越えて

三次キャンプに強制収容された

シスターたち

1941年、日本が太平洋戦争に突入すると、アメリカ人シスターたちは「敵国人」扱いを受けることになりました。日本の女子教育に生涯を捧げようと決意して来日していた彼女たちは広島県三次のキャンプに強制収容され、やがて強制送還となり、涙をのんで、帰国させられました。戦争の激化とともにキリスト教、アメリカ色などへの政府や軍部の締め付けが強まり、開戦翌年の初めには残された3人の日本人シスターたちは修道服を着ることが許されませんでした。

岡山清心女子専門学校開設

清心高等女学校の校長シスター・メリー・コスカはかねてから、戦火が激しくなれば、東京などの大都市での女子の学習は難しくなるので、中・四国地方に女子専門学校を設立したいという構想を抱いていました。そのため、強制収容されていた外国人シスターに代わって、学園経営に当たっていたシスター青木をはじめとする3名の日本人シスターと鈴木蔀理事長を中心に日本人教職員が尽力し、1944年4月に岡山清心女子専門学校(以下、「女専」という。)を開校しました。この女専が現在のノートルダム清心女子大学の前身です。

女専初の入学生は、入学早々に軍需品の被服縫製作業に汗を流し、時には農村出勤などもあって、授業を受けることがままならない状態でした。1945年になると学徒動員で飛行機制作などに借り出されました。同年6月の岡山空襲では学園の生徒14名の尊い生命が奪われるなど、女専の時代は本学にとって苦難と忍耐の時代でもありました。

岡山県下初の4年制女子大学の創立

戦時下、白亜の殿堂と呼ばれていた

ノートルダムホールが黒く塗られる

アメリカに強制送還されていたシスターたちがそろって帰ってきたのは、終戦後の1946年10月でした。空襲を避けるために黒色の塗料で塗られていた校舎は、戦災にはあわず、無事残りました。岡山空襲により岡山市内で焼け残った鉄筋コンクリート建造物がわずか5棟しかなかったことを考えると、奇跡的に難を逃れたといえます。帰校したシスターたちの活躍で、学園は本来の姿に立ち戻っていきました。当時の女専校長であり、後に初代学長となったシスター・メリー・コスカは、短大設立という方向も考えられていた中、アメリカの高等教育の現状をふまえ、短大では将来の展望が十分にもてないから、戦後の価値観の混乱する社会にあって、確固とした信念と不動の人生観を育成する女子の全人教育のためには、ぜひ4年制大学を設けたいと考えたのでした。

このシスター・メリー・コスカの英断により1949年、岡山県下最初の新制大学、そして中四国初の4年制女子大学としてノートルダム清心女子大学が開設されました。奇しくもこの年はキリスト教日本伝来400年にあたり、聖フランシスコ・ザビエルの「奇跡の右腕」が「日本巡礼の旅」の途中で本学聖堂に掲げられた年でもありました。また、前年には、ヘレン・ケラー女史も本学園を訪れています。こうした歴史は本学のカトリック大学としての豊かな伝統と国際性を物語っています。

沿 革

- 1886(明治19)年

- 岡山市における最初の女学校「私立岡山女学校」創立、後に「清心高等女学校」と改名

- 1924 (大正13)年

- ノートルダム修道女会北米ウォルサム管区から日本の女子教育に従事するため6名のシスター来岡、清心高等女学校の経営を引き継ぐ

- 1929 (昭和4)年

- ノートルダムホール完成、現在地に校舎移転

- 1944 (昭和19)年

- 「岡山清心女子専門学校」創立

- 1948 (昭和23)年

- ヘレン・ケラー女史来校

- 1949 (昭和24)年

- 「ノートルダム清心女子大学」創立、学芸学部(英文学専攻、家政学専攻)シスター・メリー・コスカ初代学長就任

- 1951 (昭和26)年

- 岡山清心女子専門学校閉校

- 1952 (昭和27)年

- 国文科新設、それに伴い、文学部(英文学科、国文学科)家政学部(家政学科)の2学部に改組第一回キャップ・アンド・ガウン授与式挙行

- 1953 (昭和28)年

- 第一回卒業式挙行

- 1956 (昭和31)年

- シスター・エーメー・ジュリー第二代学長就任

- 1963 (昭和38)年

- 渡辺和子第三代学長就任

- 1964 (昭和39)年

- 児童学科開設

- 1965 (昭和40)年

- 食品・栄養学科開設

附属幼稚園開設

- 1967 (昭和42)年

- 附属小学校開設

- 1975 (昭和50)年

- キリスト教文化研究所(IRCC)開設

- 1980 (昭和55)年

- 第一回マレーシア奉仕団派遣

- 1982 (昭和57)年

- 英文学科を英語英文学科に、国文学科を国語国文学科に名称変更

- 1984 (昭和59)年

- マザー・テレサ来校

- 1987 (昭和62)年

- 児童臨床研究所(CCI)開設

- 1990 (平成2)年

- 雜賀美枝第四代学長就任、渡辺和子名誉学長就任

- 1995 (平成7)年

- ノートルダム清心女子大学大学院 文学研究科修士課程(日本語日本文学専攻・英語英米文学専攻)・人間生活学研究科修士課程(人間発達学専攻・食品栄養学専攻)設置

- 1996 (平成8)年

- 家政学部を人間生活学部に、家政学科を人間生活学科に、食品・栄養学科を食品栄養学科に名称変更

- 1997 (平成9)年

- ノートルダム清心女子大学大学院文学研究科日本語日本文学専攻博士課程・人間生活学研究科人間生活学専攻修士課程設置

- 1999 (平成11)年

- 国語国文学科を日本語日本文学科に名称変更

大学創立50周年記念式典を挙行

- 2000 (平成12)年

- 「財団法人大学基準協会相互評価」を申請し、「相互評価の認定を行うことが適当である」ことが承認されたノートルダム清心女子大学大学院 人間生活学研究科人間複合科学専攻博士後期課程設置

- 2001 (平成13)年

- 高木孝子第五代学長就任

- 2003 (平成15)年

- 現代社会学科開設

- 2005 (平成17)年

- 食品栄養学科 教職課程認定 栄養教諭一種免許状

人間生活学研究科食品栄養学専攻 教職課程認定 栄養教諭専修免許状 人間生活学研究科人間発達学専攻臨床心理学コース 「臨床心理士」受験資格第一種指定

- 2007 (平成19)年

- ノートルダム清心女子大学大学院 文学研究科

社会文化学専攻修士課程設置

- 2010 (平成22)年

- 財団法人大学基準協会による2009 (平成21)年度の大学評価(認証評価)を受け、同協会の定める大学基準に適合しているとの認定を受ける

(認定期間は2010年4月1日から2017年3月31日まで)

- 2013 (平成25)年

- 生涯学習センター、英語教育センター開設

- 2014 (平成26)年

- 地域連携センター開設

- 2014 (平成26)年

- IRセンター、産学連携センター開設

- 2016 (平成28)年

- 特別支援教育研究センター開設

- 2017 (平成29)年

- 公益財団法人大学基準協会による2016 (平成28)年度大学評価(認定評価)結果は、同協会の定める大学基準に適合していると認定された

(認定期間は、2017年4月1日から2024年3月31日まで)

- 2017 (平成29)年

- 原田豊己第六代学長に就任

- 2018 (平成30)年

- 人間生活学部に保幼小学修支援センター開設

学務部国際交流センターを改組し、国際交流センターとして独立

- 2019 (平成31)年

- 地域連携・SDGs推進センター開設

- 2020 (令和2)年

- 特別支援教育研究センターを改組し、インクルーシブ教育研究センター開設

- 2021 (令和3)年

- 津田葵第七代学長に就任

- 2024 (令和6)年

- 国際文化学部国際文化学科 開設

情報デザイン学部情報デザイン学科 開設