教育・研究機関 インクルーシブ教育研究センター(IERC)

インクルーシブ

教育研究センター

(Inclusive Education Research Center)

インクルーシブ教育研究センターは、それまでの特別支援教育研究センターを発展解消するかたちで、2020年(令和2年)4月に設置されました。

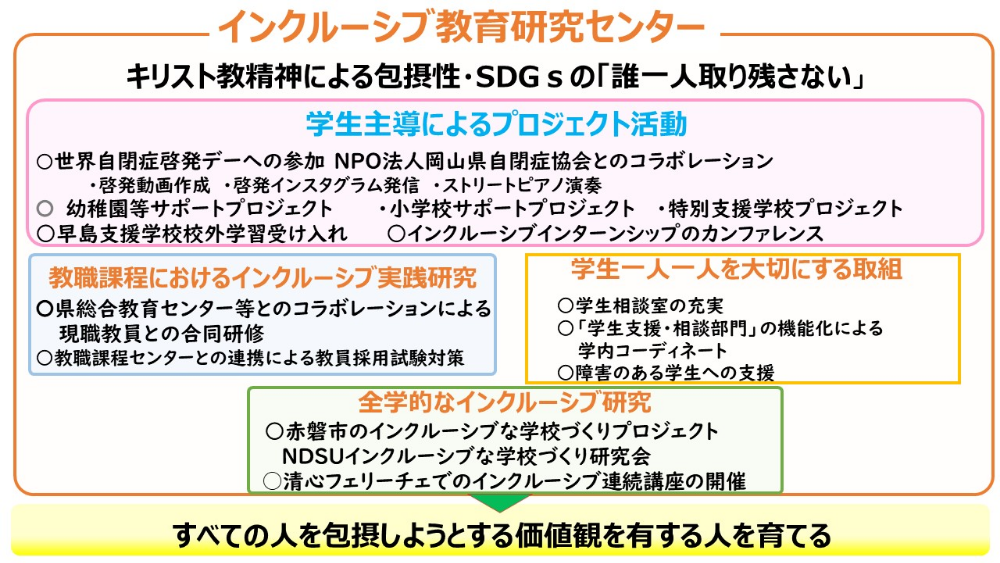

本センターは、キリスト教精神における包摂性と誰一人取り残さないとするSDGsの考え方を基盤とし、インクルーシブ教育に関する教育・研究及び社会に対する啓発、学生の教育及び現場教員等に対する助言等の諸活動を行い、共生社会の実現に寄与することを目的としています。

関連領域の緩やかな「融合」をコンセプトに

- ・すべての個を大切にした教育を実現できる人材の輩出

- ・すべての個を大切にした精神性を有する人材の輩出

- ・一人一人の学生を大切にできる教育の実現

を目指しての教育研究活動を行います。

教科教育学や幼児教育と特別支援教育や心理学等の知見を「融合」したかたちでのインクルーシブな発想での教育についての研究を進めます。

また、これらを学ぶ学生の主体的なプロジェクト活動を支えると共に、これらの成果を広く社会に発信して参ります。

1 学生主導によるプロジェクト活動

インクルーシブ教育を進めるために、「多様性」を大切にした様々な活動に取り組むことが求められると考えます。そのために、学生が主導するかたちの様々なプロジェクトを展開できるよう支えていきます。

(1)世界自閉症啓発デー&発達障害啓発週間の取組

世界自閉症啓発デーにあたって岡山県自閉症協会と共催し、4月2日~8日まで、本学中央棟オラトリー(小聖堂)とノートルダムホール東棟(聖堂)をブルーライトアップしての啓発活動を行いました。

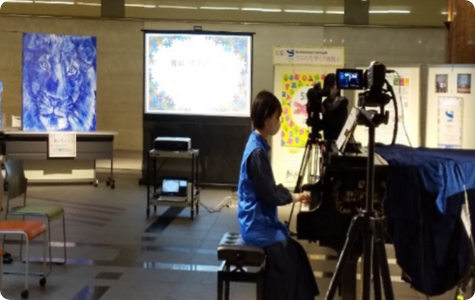

また、NHK「発達障害キャンペーン」イメージソングの高橋優さんの「アスファルトのワニ」を、児童学科の有志3名がブルーライトアップされた校舎を背景に演奏しました。また、岡山駅地下広場のストリートピアノでの演奏も行い、多くの方々に自閉症や発達障害の方々への思いを巡らせていただくきかっけとなるよう取り組んでいます。

-

中央棟オラトリー(小聖堂)と

ノートルダムホール東棟(聖堂)のブルーライトアップ -

岡山駅エキチカでのストリートピアノ演奏

テーマ曲「アスファルトのワニ」の演奏 -

動画作成プロジェクトメンバー

また、ブルーにライトアップされた本学ノートルダムホールをバックに、学生による動画制作を行いました。世界自閉症啓発デー、ブルーライトアップ「アスのワニプロジェクト」への学生の率直な語りと、NPO法人岡山県自閉症協会の森石事務局長さんへのインタビューによって構成した動画を収録し、配信しています。

2023.04.05 動画を企画・作成しました! ~ブルーライトアップを通してつながる思い~|インクルーシブ教育研究センター

昨年度までの本学のにおける取り組みの詳細は次のブログをご覧ください。

(2)幼稚園等サポートプロジェクト・小学校サポートプロジェクト

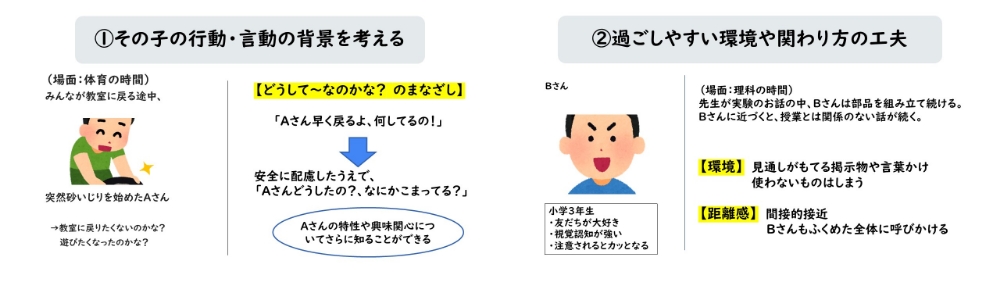

NDSU附属幼稚園や岡山市内公立幼稚園・小学校に学部生を派遣し、苦戦している幼児や小学生へのサポート、クラス集団全体へのフォローに努めます。毎月1回、自分自身の活動を振り返る定例カンファレンスを行い、自らの学びを深めています。

小学校サポートプロジェクト振り返りカンファレンス

(3)特別支援学校プロジェクト

多くの学生達が、県内特別支援学校寄宿舎での非常勤講師や支援学校でのボランティア活動に取り組んでいます。また、肢体不自由特別支援学校の児童や生徒が校外学習で本学を訪れ、学生との交流を行うプロジェクトも展開しています。

(4)インクルーシブインターンシップのカンファレンス

児童学科で開講されている、インクルーシブインターンシップの授業は、園や学校、地域の諸活動に参加し、多様な実態の子どもや大人と出会い、違いや多様性を大切にする感覚を育てていくことをねらいとしています。その振り返りの場としてのカンファレンスを実施し、学生が自身の体験を「自分のことば」で語り、考えを深めていけるよう取り組んでいます。

インクルーシブインターンシップのカンファレンスの風景

2 教職課程におけるインクルーシブ実践研究

(1)教員採用試験対策勉強会

特別支援学校枠あるいは特別支援教育を専門として小学校教員採用試験を受験する学生の勉強会を開催。本学の卒業生がサポートを行い、チームで学んでいます。

卒業生を招いての模擬授業練習の風景

(2)現職教員とのコラボレーション研修

学部生と現職教員が一同に行う研修会を企画し、現職教員から直接的な刺激をいただける場を作っていきます。今年度も、岡山県総合教育センターの希望研修を本学で実施し、そこに学部生も参加する新しいかたちでのコラボレーション研修を行います。

学生が作成した発表スライドの一部

(3)岡山県教委・岡山市教委との連携等

- ・岡山県教委主催の教員免許状認定講習での講師

「病弱児教育」(中内みさ)

「特別支援教育基礎」(土居裕士・青山新吾) - ・その他、センター員による県内外の学校園との連携による研究協力及び指導助言が多数あります。

3 学生一人一人を大切にする取り組み

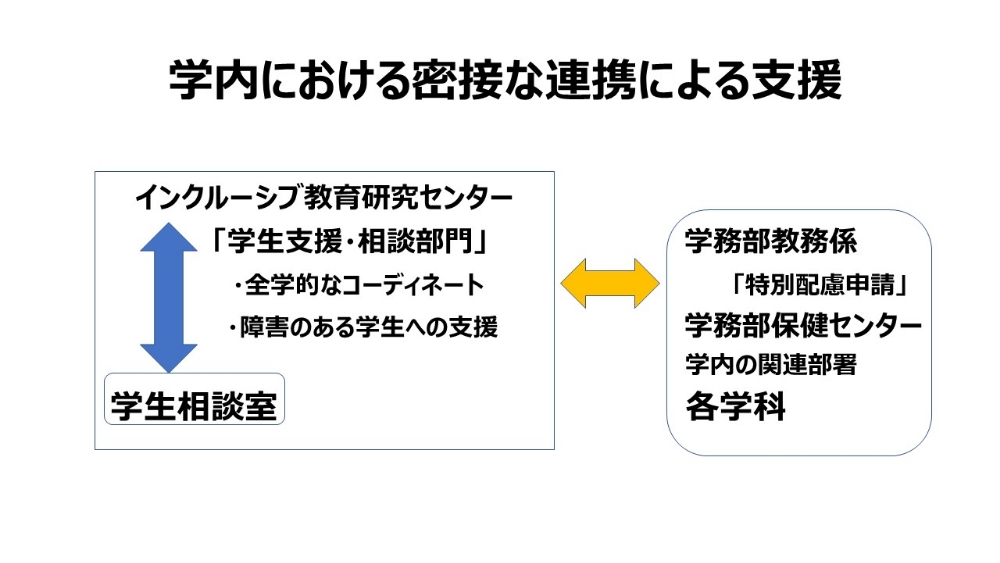

一人一人の学生が充実した大学生活を送り、自分自身の夢の実現に向けて進んでいくことができるよう、できる限りのサポートを行っていきたいと考えています。本学では、2021年から、学内の組織を整理し、以下のような連携体制を構築しています。

具体的には、学生相談室をインクルーシブ教育研究センター内の組織としました。またセンター内に「学生支援・相談部門」を設置 しました。これらを統括する立場として「インクルーシブ教育研究センター学生相談室コーディネーター」に、専門性の高い教員を指名し、学内の連携体制を構築しています。

同時に、高等学校との連携による学生支援にも取り組めるよう、各高等学校とのやりとりを始めているところです。

また、障害のある学生の支援についても「学生支援・相談部門」を中心に進めています。現在本学では、学内のあらゆる部署が連携し、本格的な学内バリアフリーに取り組んでいるところです。本センターでも、当事者と一緒にワークショップを行うなど、一緒に取り組みを進めています。

学内バリアフリーを進めて「やさしいキャンパス」の実現へ

障害のある学生と日常的に接して、必要な支援を担う「障害学生サポーター」の活動も活発です。本センターでは、関連部署と連携しながら、サポーターに応募した学生への事前研修を行い、安心してサポートに取り組める体制をつくっています。

研修会の1場面

これらの支援体制をまとめたものが下記の図です。

4 全学的なインクルーシブ研究

本学では、教職に限らず、社会の中の様々な立場で生きる人として、すべての人を大切にする、「徹底的な個への関心」を抱く人を育てられるよう取り組みます。そのために、地域の関連団体、企業等との連携による取組を行っていきます。

(1)赤磐市のインクルーシブな学校づくりプロジェクトへの参画

赤磐市のプロジェクトに有志学生25名が参画。毎月夜間に、NDSUインクルーシブな学校づくり研究会を開催し、赤磐市の教育委員会担当者や学校教員と一緒に、インクルーシブな学校づくりに向けた「対話」を行っています。

(2)本学生涯学習センター(フェリーチェ)との連携

インクルーシブ教育研究センターと本学の生涯学習センターが連携し、今年度3本の「インクルーシブ講座」を開講します。【保育・教育の視点から】と【地域・まちづくりの視点から】の2つの方向からインクルーシブを考え、またその研究成果を社会に発信していきます。

| インクルーシブのかたちを探究する | ||

|---|---|---|

| 開催日時 | 各回のタイトル | 講師 |

| 10月26日(土) 10:00~12:00 |

「インクルーシブな授業の探究ー通常学級におけるUDLー」 | 山田 洋一 (北海道公立小学校教諭) |

| 11月9日(土) 13:30~15:30 |

「ケアの包摂性を考える一つながりを生きるかたちー」 | 﨑川 修 (本学人間生活学部教授) |

| 12月21日(土) 13:30~15:30 |

「マイノリティとマジョリティの関係から考えるインクルーシブ教育」 | 武田 緑 (学校DE&I コンサルタント、Demo代表) |

お申込みは、以下のサイトでご確認ください。

国・地方自治体の取り組み

地域との連携

本センターに関するお問い合わせ先

TEL: 086-252-6160

mail: ndierc@post.ndsu.ac.jp