人間生活学部

人間生活学科

トピックス

3つのコースの特徴的な実践・活動

生活課題の解決を自分たちで考える

福祉閣係のイベントに協力したり、近隣の施設を訪問したりしています。当事者の方とも交流して、何が今、福祉のなかで求められているのか、現実の活動を把握しながら理解を深めています。

また、福祉に関わる生活課題の解決について、自分たちで考える学びを続けています。たとえば、「孤独・孤立」をテーマにグループ研究に取り組みました。各グループで、不登校支援、自殺対策、若者の孤立とSNS依存などを考え、支援団体へのインタビューを通して議論しました。あるいは、ヤングケアラーについて考え、「ヤングケアラー認知度向上プロジェクト」というテーマを設定して一つの動画作品を作り上げました。また、スクールソーシャルワーカーに着目して、ヤングケアラーを支えるための仕組みについて提言しました。

こうして、生活の中で起きてくるさまざまな課題について自分事として考え、取り組んでいます。

地域課題に取り組み、生きた学びを

人間生活学科では実際に社会に出ていき、学外の方々と協働して活動することによる学びや人間成長を重視し積極的に後押ししています。環境や社会、人にもやさしいエシカルスイーツをコンセプトにした、オリジナルスイーツの提案と企画および店舗販売、公民館を活用した世代間交流のためのスポーツイベントの企画、備前焼やデニム、特産品など地域のよさを知ってもらうための、小学生を対象にしたワークショップ(企業とのコラボ)など。これらは岡山市の学生支援の助成金を受けた活動です。

他にも地元の商店街との協働や行政や企業のイベント支援(企画段階からの参加)など、事例は枚挙に暇がありません。ほとんどが学生自らの問題意識をもとにゼロからスタートしていった実践活動です。

このように一人ひとりの顔が見える、きめ細かい学びや指導が実現できるのも、マス教育では実現できない本学ならではの強みです。

日常の生活に目を向け、実践から学ぶ

人間生活を取り巻く諸問題やその背景などに目を向けながら、衣食住をはじめとした日々の生活の質の向上に向けた探究を行っています。教室で行うさまざまな授業科目での学びを基礎としながら、学生は主体的に問題意識を持って課題設定し、グループで試行錯誤する中で学び合い成長する姿を見せてくれています。

たとえば、倉敷美観地区における高齢化や空き家増加、地域住民の暮らしと観光産業とをどのように共存させていくかといった課題に対して、たびたび現地を訪れ、地域団体や市役所の職員、商店街店主らと対話しながら地域資源を再発見するまち歩きイベントの開催、空き店舗を若者の交流場所に変えていくための実験的な活用、高校生や大学生の探究学習の教材となることを目指したオリジナルの「くらしきづくりまっぷ」制作などに取り組んできました。

また、中学校・高等学校(家庭・福祉) の教員免許状取得を目指す学生は、岡山県と協働で消費者教育に関する教材開発やパンフレット作成に取り組み、県内の中高大学生、幼児や高齢者に向けて消費者啓発を行っています。その活動の一環として学生が中学校や高等学校を訪れて授業を行う際には、ICTを活用した主体的・対話的で深い学びを実践してきました。そのような中で、教員という職業への理解を深め、学生自身も問題解決能力や実践的スキルを培っています。

これらの活動を通した学びを発展させて卒業論文として仕上げる学生も多くいます。実践活動をする中で視野を広げたり学生同士の絆を深めたりしながら、学年が上がるほどに成長していく様子が見られることは嬉しいことです。

人間生活学科では3コースともに、専門的な知識の習得だけでなく、多彩な実践活動を通じた学生の成長や学びの経験を重視しています。

人間福祉学コース

真備総仮設団地サロン

2018年の西日本豪雨災害から支援プロジェクトを開始し、真備での地域支援やボランティア活動を継続的におこなっています。例えば、「子どもたちの夏休み宿題大作戦!!」で子どもたちと交流したり、定期的に真備総仮設団地を訪問し、クリスマスリース、フォトフレームを作る企画を通じて一緒に楽しいひと時を過ごす活動に取り組みました。

社会福祉士をめざして

社会福祉士課程の履修は2年次から始まります。現場体験学習や福祉施設・機関での専門的な実習を経験していきます。実際に現場を訪ね、利用者との出会いを通じて、福祉について理解を深めています。

経営経済学コース

「地産地消マルシェ」「ストライプマルシェ」への参加、企業とのコラボ商品開発

岡山市で開催される「地産地消マルシェ」「ストライプマルシェ」に、学生がプロモーション活動、新商品の開発、出店といったさまざまな形で携わっています。また地元のいくつかのパン工房とコラボし、学生による商品企画や開発に取り組んでいます。

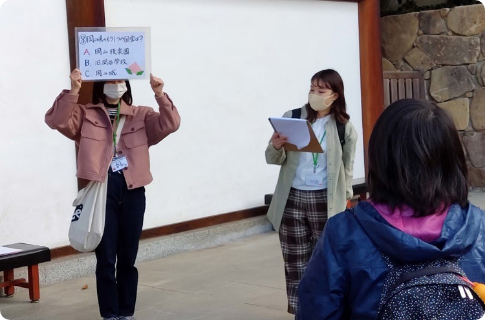

日本遺産桃太郎伝説「おもてなしプログラム」への参加、岡山市内の観光プロモーション活動

桃太郎伝説に関連した地域の魅力の情報発信やイベント開催をおこなっています。イベントでは、吉備津彦神社や吉備津神社のクイズスタンプラリーや岡山城でのハッシュタグキャンペーンをおこないました。

生活環境学コース

まちづくりと地域連携

歴史的な地域資源を活かしたまちづくりの先進地域である倉敷美観地区内にサテライト研究室を設置し、地域の学びの拠点となっています。まちづくりの実務経験のある実務者教員等により学生を中心としたまちづくりプロジェクト等の支援を強化しています。

家庭科教員へのチャレンジ、被服や調理のスキルを身につける

衣食住について実験・実習などを通して実生活に活用していくスキルも身に付けていきます。対象や場面、目的を設定し、被服製作・調理実習・住まいの設計に取り組むことで、問題解決能力はもちろん達成感や協調性も培います。

カリキュラム体制

一人ひとりの学生に対して寄り添いながら、きめ細やかな指導を実現する少人数クラスの演習科目・ゼミなどのカリキュラム体制が整っています。

人間生活学基礎研究Ⅱ(1年)

大学での学びに必要なアカデミックスキルの定着をはかるため、自分の興味関心や研究テーマに沿って文献を読み、ブックレポートを作成します。小人数クラスでの発表や話し合いを通じて、プレゼンテーションやディスカッションのスキルを身につけます。

人間生活学演習ⅠB(2年)

2年後期から3コースに分かれた各ゼミに所属し、それぞれのゼミの特色・専門に応じたゼミ内容による学習や実践がはじまります。

人間生活学演習Ⅱ(3年)

コースや指導教員による特色あるゼミ活動がいっそう盛んにおこなわれるようになります。例えば、地域協働活動による実践をはじめ、資格・免許取得に関する実習もあります。それぞれのゼミで充実した活動が展開されます。

卒業論文(4年)

4年間の学びの集大成ともいえる卒業論文では、自分のテーマを決め、問いを立て、文献・資料を読み、考察し、答えを出すといった一連の作業に対して、時間をかけて取り組んでいきます。また人間生活学科では卒業論文を発表する場をもうけ、互いの成果を公表します。