人間生活学部

児童学科

4年間の学び

4年間の学びの流れ

カリキュラム

1年生 大学で学ぶ基礎

授業では、少人数で調査、発表、討論などをおこなう「総合演習」をはじめ、大学での基礎的な研究方法を学びます。物事を知り、考えるための方法や、プレゼンテーションの体験など、仲間との親しい関係の中で身につけていきます。

児童学科の6つの研究分野に関する必修科目により、児童学の幅広い世界へと出発します。

2年生 学びの拡大

専門的な研究分野にかかわる授業や、免許・資格につながる実践的な学びの機会が増えてきます。教員免許については、2年生の後期に、中心となる主免許を決定(1年2期に仮決定)します。

2年生の終わりには、6つの研究室(心理学、インクルーシブ学、教育学、文化学、音楽、美術)から、自分が追究したい分野を選びます。

3年生 専門性と実体験

3年生は、それぞれが自分の選択する研究室に分属してスタート。

ディスカッション形式の「児童学演習」で、それぞれの分野の研究方法を学んだあと、各教員のゼミに分かれて少人数での学びを深めます。

教育実習・保育実習などのうち、主なもの(小学校教育実習、幼稚園教育実習、保育実習)が3年生でおこなわれます。

4年生 卒業研究

ゼミでの研究を深め、自分自身のテーマにもとづく卒業研究を進めます。

心理学では専門的な調査・研究方法を用いて、教育学などでは、教育・保育現場で子どもたちと出会う実体験からの観察・事例研究などを通じて、論文を創りあげます。

音楽・美術研究室では、卒業研究を演奏や絵画でおこなうことができ、多くの学生による発表会・展覧会がおこなわれます。

-

多彩な学びを通して児童学の基礎を身に付けます

-

児童学の学びを深めるとともに、感性や知識を磨きます

-

最も関心のある分野を中心に、児童学をさらに追究し、 4年次では卒業研究を通じて4年間のまとめをします

特徴的な授業

総合演習

児童学科の初年次教育に当たる授業です。4~5名の小グループに分かれて、読書会やレポートの作成、調査発表、討論等の多様な演習を行うことで大学の学びに必要なちからを育てます。「大学論」「学問論」「教育論」「人間論」それぞれでの学びを通して視野を広げ、協働的に学ぶことで探究への意識を高めていきます。

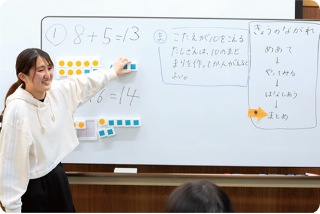

保育・教育基礎実習

1年次から、保育・教育の現場でのボランティア活動を通して子どもと出会い・遊び・学びながら、実践的な体験を蓄積していきます。附属幼稚園入園前の2歳児親子とのわらべうた遊びや小学校での読み聞かせなど、活動の場は多様です。

教職実践演習

教職や保育職に関わる4年間の学びを総合し、学校園等の現場における実践的指導力を高めることを目的とした授業です。グループで実際にロールプレイをするなどの演習を通して課題を解決していく中で、現場に必要な理論と実践を身に付けます。

履修モデル

児童学科では、子どもに関する研究領域(心理、インクルーシブ、教育、文化、音楽、美術)について、幅広く学びます。3年生からは、自分が専攻する領域を一つ選択し、研究室・ゼミへの所属を通して、卒業研究に向けての学びを深めていきます。同時に、教員免許・資格等を希望する場合は、それに応じて必要な科目を履修します。以下に、児童学科の学生の時間割例を示します。

1年次

全学共通科目で広い教養を、学科科目で児童学の基礎を幅広く学びます。1年次第2期には、教職の主免許を選択します。

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 教職基礎論 | 美術基礎 | 情報メディア 演習 |

||

| 火 | 児童文化論Ⅰ | 体育実技Ⅰ | |||

| 水 | 英語ⅠA | ||||

| 木 | 特別支援 教育基礎論 |

人間論 | 発達心理学Ⅰ | 英語ⅠB | |

| 金 | 日本国憲法Ⅰ | 保育原理 | 総合演習Ⅰ |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 家庭教育 | 音楽基礎 | 教育原理 | 乳児保育Ⅰ | |

| 火 | 生活 | 児童文化論Ⅱ | 特別支援 教育総論 |

||

| 水 | 英語ⅡA | ||||

| 木 | 児童福祉学 | 発達心理学Ⅱ | 心理学概論 | 英語ⅡB | |

| 金 | 心と体の 健康論 |

保育者論 | 総合演習Ⅱ |

2年次以降は、大きく分けて、小学校教諭を目指す人、幼稚園教諭・保育士を目指す人によって、履修する科目が異なります。また、3年次以降は、所属する研究室・研究領域に応じた専門的な科目が増えてきます。

小学校教諭・特別支援学校教諭・学校図書館司書教諭を目指す場合

2年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 音楽Ⅰ | 生活科指導法 | |||

| 火 | 道徳教育の 理論と方法 |

英語ⅢA | 教育・学校心理学 | 学校図書館 メディアの 構成 |

|

| 水 | 学校経営と 学校図書館 |

学習指導と 学校図書館 |

|||

| 木 | 体育 | 国語Ⅰ | 英語ⅢB | ||

| 金 | 算数 | 知的障害児の心理・生理・病理 |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 病弱児の 心理・ 生理・病理 |

算数科指導法 | 音楽Ⅱ | ||

| 火 | 英語ⅣA | 情報メディアの 活用 |

|||

| 水 | LD児等 教育総論 |

社会 | |||

| 木 | 国語科指導法 | 教育課程論 | 英語ⅣB | ||

| 金 | 声楽演習Ⅰ | 理科 | 肢体不自由児の 心理・生理・病理 |

読書と 豊かな人間性 |

3年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 社会科指導法 | 音楽科指導法 | |||

| 火 | 家庭科指導法 | 図画工作科 指導法 |

教育法規 | ||

| 水 | 教育方法論 | 初等教育実習 事前事後指導 |

特別活動の 指導法 |

肢体不自由児 教育 |

|

| 木 | 小学校英語 | 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 知的障害児 教育総論 |

生徒指導の 理論と方法 |

|

| 金 | 学校経営論 | 体育科指導法 | 児童学演習Ⅰ | 理科指導法 |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 病弱児教育 | ||||

| 火 | |||||

| 水 | 初等教育実習 事前事後指導 |

知的障害児 教育 |

視覚障害児 教育総論 |

||

| 木 | 小学校英語科 指導法 |

||||

| 金 | 総合的な学習の 時間の指導法 |

総合的な学習の 時間の指導法 |

児童学演習Ⅱ | 聴覚障害児 教育総論 |

4年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 教育思想史 | 卒論ゼミ | 児童教育学 特講Ⅱ |

||

| 火 | 音楽Ⅲ | 特別支援教育実習 事前事後指導 |

|||

| 水 | |||||

| 木 | 絵画Ⅲ | 絵画Ⅲ | |||

| 金 |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 卒論ゼミ | ||||

| 火 | 重複障害児 教育総論 |

||||

| 水 | 国語Ⅱ | 教育相談及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 | |||

| 木 | |||||

| 金 | 特別支援教育の 視点と教科指導 |

教職実践演習 |

幼稚園教諭・保育士を目指す場合

2年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 保育内容総論 | 指導法の理論と 方法 |

音楽Ⅰ | ||

| 火 | 社会福祉学 | 乳児保育Ⅱ | 英語ⅢA | 教育・学校心理学 | |

| 水 | 子どもと健康 | 健康の指導法 | |||

| 木 | 環境の指導法 | 英語ⅢB | |||

| 金 | 小児医学 | 教育課程の 理論と方法 |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 子どもの食と栄養 | 言葉の指導法 | 音楽Ⅱ | ||

| 火 | ピアノ演習Ⅰ | 社会的養護Ⅰ | 英語ⅣA | 音楽表現の 指導法 |

|

| 水 | LD児等 教育総論 |

身体表現の指導法 | 幼児理解及び教育相談の理論と方法 | ||

| 木 | 体育 | 環境の指導法 | 英語ⅣB | ||

| 金 | 児童臨床 心理学 |

保育実習指導Ⅰ |

3年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 人間関係の 指導法 |

造形表現の 指導法 |

保育実習指導Ⅰ | ||

| 火 | 社会心理学 | 福祉心理学 | |||

| 水 | モンテッソーリ 教育理論 |

初等教育実習 事前事後指導 |

子育て支援 | ||

| 木 | 子ども 家庭支援論 |

||||

| 金 | 学校経営論 | 社会的養護Ⅱ | 児童学演習Ⅰ |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | |||||

| 火 | 子どもと環境 | ||||

| 水 | 子どもの理解と 援助 |

初等教育実習 事前事後指導 |

|||

| 木 | 子どもと 人間関係 |

モンテッソーリ 教育実習Ⅰ |

モンテッソーリ 教育実習Ⅰ |

モンテッソーリ 教育実習Ⅰ |

|

| 金 | 子どもと言葉 | 児童学演習Ⅱ |

4年次

第1期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 音楽Ⅲ | 児童教育 学特講Ⅱ |

|||

| 火 | 保育実習指導 Ⅱ・Ⅲ |

||||

| 水 | 障害児保育 | 卒論ゼミ | |||

| 木 | 絵画Ⅲ | 絵画Ⅲ | モンテッソーリ 教育実習Ⅱ |

モンテッソーリ 教育実習Ⅱ |

モンテッソーリ 教育実習Ⅱ |

| 金 |

第2期

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | |||||

| 火 | |||||

| 水 | 卒論ゼミ | ||||

| 木 | |||||

| 金 | 教職実践演習 | 子どもの 保育演習 |