学部・大学院 教員詳細

福原 史子(ふくはら ふみこ)

- 職名

- 准教授

- 担当分野

- モンテッソーリ教育、小学校英語、家庭教育

- 学位

- 教育学修士

- 研究キーワード

- モンテッソーリ、小学校英語、子育て支援、自己効力感、社会情動的スキル

研究内容

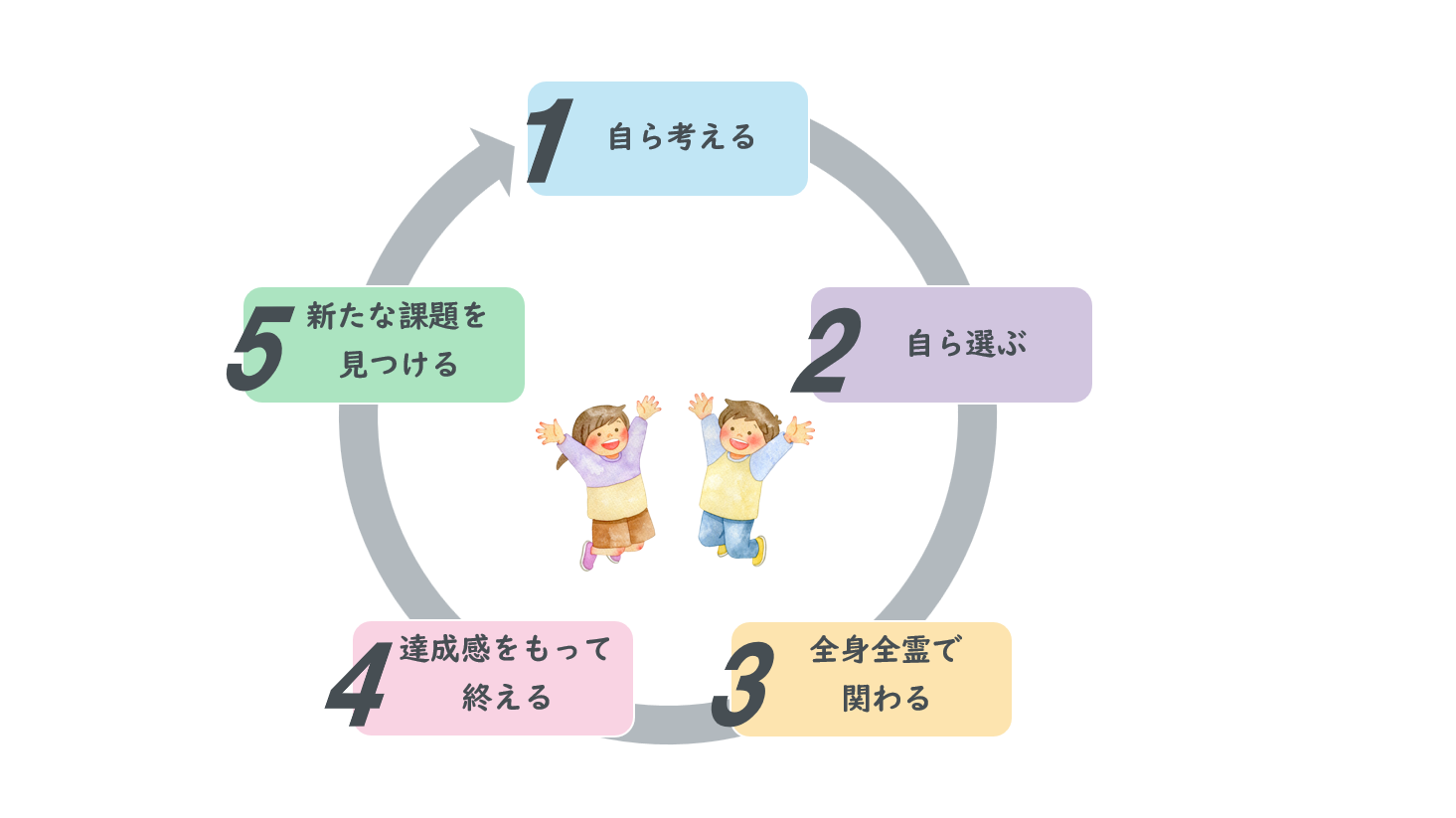

子どもが自ら活動を選び、粘り強く関わり、達成感をもって終え、新たな活動に挑戦するサイクルを重視し、安心して回せる環境について探っています。それは、子どもの自己教育力を信じて待つことにつながります。価値観が多様化した変化の激しい世の中で、既存の価値観によって焦り急かすことから、子どもの意思を尊重して待つことへの変容は、子どもも大人も幸せにすると考えています。 そこで、モンテッソーリ教育をベースに、「自らの思いや考えを伝え合う」英語教育や、保護者の待つ力と子どもの社会情動的スキルの育ちとの関連、待つ力向上プログラムの開発に取り組んでいます。この姿勢は介護の場面にも適用できることから、高齢者の「モンテッソーリ・ケア」にも携わっています。

子どもは、不思議だなあ、なんだろう、もっと知りたいなあ、やってみたいなあ、できるようになりたいなあ,人に伝えたいなあ……と思うことに対してすばらしいパワーを発揮して取り組みます。こうした子どもの可能性を感じながら、思いに寄り添い自己充実のお手伝いをする保育者や教育者、保護者のあり方について、「1.モンテッソーリ教育」「2.小学校英語教育」「3.家庭教育」を三つの柱に追究しています。

1.モンテッソーリ教育

「モンテッソーリ教育ってなに?」という質問をよく受けます。イタリアの女性医師であり教育者であるマリア・モンテッソーリ(1870-1952)が始めた教育法です。100年以上前に生まれたのですが、価値観が多様化し予測不能といわれる今の世の中で、ますます注目されています。AmazonやGoogleの創設者をはじめとする世界の多くの著名な人々や、日本では棋士の藤井聡太さんが育ったことでもよく知られる教育法です。

モンテッソーリ教育は、子どもが「一人でできる」ように手伝うことを大切にしています。まず、子どもをよく見て、何を知りたいのか、何ができるようになりたいのかを見極めます。「やってみよう」と思える活動との出会いが第一歩となります。自ら選んだ本物の活動だからこそ、そこに何度も繰り返しながら取り組む集中が生まれます。さらに、集中して全身全霊で取り組むと、やり遂げた時に達成感や満足感を味わいます。その感覚が次のバージョンアップした活動へと前進させてくれます。このサイクルを繰り返し回しながら、子どもたちは自らの可能性に気づき、自ら学び、自ら成長していくと考えられます。

そこで私は、異年齢縦割りクラス編成でモンテッソーリ教育を行っている本学附属幼稚園において、子どもが不思議だな、なんだろう、試してみたいなと思える環境はどんな環境なのか、子どもは何に興味をもち、どのように活動のサイクルを回していくのか、それを妨げるものがあるとすれば何か・・・・・・について、子どもたちや先生方、学生の皆さんと一緒に保育実践をしながら追究しています。

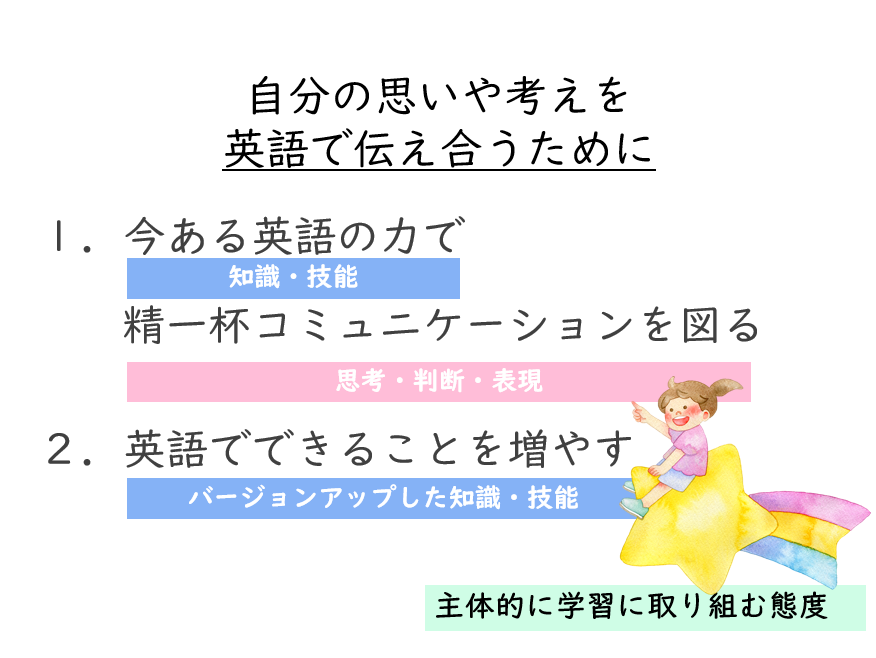

2.小学校英語教育

小学校で外国語が必修化されて15年ほど経ちました。5・6年生で「外国語活動」として導入された英語が、今では「外国語科」として教科となっています。また、3・4年生で「外国語活動」が必修となりました。小学校の英語教育で重要なのは、「音声を中心とした言語活動」です。自分が本当に知りたいことや伝えたいことを、英語で聞いたり話したりするコミュニケーションの力を育てようとしているのです。

そのためには,リアルな目的・場面・状況が必要です。例えば、新しい学年のスタートだから、名前や好きなもの、得意なことを伝え合おうとか、2学期の始めだから自分が夏休みに行った場所や、食べたもの、買ったもの、したことなどをお友だちに伝えようとか、お友だちの夏休みの過ごし方を聞いてみようとか……。楽しそうでしょう?本当に伝えたいことだから、今まで習った英語の表現でどう言ったらいいのか、他の言い方はないのかと一生懸命に考えますよね。お友だちが分かってくれない時には、どうすれば分かってもらえるか工夫しますよね。何度も繰り返しトライするかも知れません。それが大切だと考えます。

そこで私は、英語教育に熱心に取り組んでいる本学附属小学校で、子どもたちや英語のネイティブスピーカーの先生、担任の先生方と一緒に授業をしながら、「自分の本当の思いや考えを英語で伝え合う」ための場面設定や授業の流れ、支援の方法などの授業づくりについて研究をしています。

3.家庭教育

これまで園や小学校での子どもの学びたいを支える教育について述べてきましたが、子どもの人と関わる力や物事に向き合う力の基礎は家庭で育まれます。

変化の激しい予測不能な世界に適応し、人生において成果を収め、社会進歩に貢献するためには、バランスの取れた「認知的スキル」と「社会情動的スキル」(いわゆる「非認知能力」)が必要であるといわれています(OECD,2015)。このうち、「社会情動的スキル」は、人生早期の獲得が認知的スキルを含むその後のスキル獲得へとつながることから、乳幼児期における育成が重要であるとして近年注目されています。OECDによれば,社会情動的スキルには「目標を達成する力(忍耐力、意欲、自己制御、自己効力感など)、「他者と協働する力(社会的スキル、協調性、信頼、共感など)」、「感情を制御する力(自尊心、自信、内在化・外在化問題行動のリスクの低さなど)」が含まれます。保護者は子どもの発達に影響を与える環境要因の一つであり重要な責任を負うといわれるように、幼児期の家庭教育における保護者の在り方が問われています。

ただ、社会情動的スキルやいわゆる非認知能力は、教えたからといって育つものではありません。子ども自身が考えたり工夫したりする機会を与え、安心して試行錯誤を繰り返すことができるよう見守り、必要な時だけ支援しながら、子どもが自分で課題を解決するのを「待つ」ことが重要だと考えられます。

そこで私は、子どもの「社会情動的スキル」の育ちと保護者の「待つ」姿勢との関連を探るとともに、保護者の「待つ力」が向上するようなプログラム「『待つ力』ちょっとアップ・プログラム」の開発をめざしています。

<文献> OECD Skills for social progress: The power of social and emotional skills. Paris: OECD Publishing, 2015 (OECD(編著)無藤隆・秋田喜代美(監訳)荒牧美佐子・都村聞人・木村治生・高岡純子・真田美恵・持田聖子(訳)『社会情動的スキル―学びに向かう力』 明石書店 2018)