学部・大学院 教員詳細

大東 正虎(だいとう まさとら)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 情報技術論

- 学位

- 博士(社会学)

- 研究キーワード

- 社会シミュレーション、社会的ネットワーク、商業施設、公共交通、相互作用

研究内容

現在取り組んでいるのは、商業施設における歩行者の視線に関する研究です。この研究では、商業施設内の環境(設置物の配置や混雑状況など)を変えた場合に、人々の視線がどのように変化するのかを明らかにしたいと考えています。 まず、視線に関するデータを集めるために、商業施設内において様々な人に視線が計測できるアイカメラをつけて、歩行してもらいました。 これらの収集したデータを分析し、コンピュータのモデルを作成して、シミュレーションを行い、環境と人々の視線の変化との関係を考察します。

マルチエージェント・シミュレーションによる社会分析

マルチエージェント・シミュレーションによる社会分析というテーマで、主に以下の3つの研究分野に着手しています。

①社会的ネットワーク形成に関する研究

②商業施設における消費者視線の研究

③公共交通機関利用促進に関する研究

それぞれの概要は次の通りです。

①社会的ネットワーク形成に関する研究

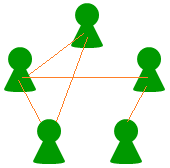

人と人との繋がりによる社会的ネットワークの形状に関する研究をしました。一般的な仮説として、社会的ネットワークの形状は多くの場合、スター型になるものと考えられていました。この仮説を検証するために、Jackson and Wolinsky (1996) によるsymmetric connections modelを援用し、マルチエージェント・シミュレーション(単純なルールで判断する主体が相互作用することによって、社会全体がどのように変化するのかを考察するシミュレーション)を実行しました。その結果、社会的ネットワークを維持するためのコストが低い場合には、各主体が保持するリンク数が多くなり(皆がより多くの人と直接、繋がり合う)、逆にコストが高い場合には、減少する(直接的なつながりが減り、間接的につながる)ことが示されました。

人間関係を考えたとき、みんながお互いに気軽に連絡取りあえて、有益な情報が得られる仲でいられるといいですね。実際の社会はどうでしょうか。

②商業施設における消費者視線の研究

商業施設を通行する消費者の視線についてのシミュレーションを行いました。この研究は、以前に取り組んでいた地下街における避難行動のシミュレーションを発展させたものです。シミュレーションの結果、直線通路に面した店舗よりも、交差する場所の角にある店舗がよく視界に入ることが示され、また、混雑状況下においては、直線部であっても周辺店舗が視界に入ることが示されました。

商業施設に出かけたときに、歩行者の視線に合わせて案内板があると、目的地が見つけ易くて助かりますね。どんなところに案内板があったか覚えていますか?

③公共交通機関利用促進に関する研究

仮想空間において、路線バス(1日10便)のみの運行状態にデマンドバス(DRT; Demand Responsive Transport)を2台導入した場合のシミュレーションを行いました。その結果、高齢者に対して多くの外出の機会が与えられ、路線バスだけが運行する場合に比べて約2倍の商業施設を消費者が利用したことが示されました。また別のモデルで、実際の路線バス運行スケジュールに合わせたシミュレーションを63日分(9週間)実行した結果、移動(目的地到達)経験が後期高齢者の路線バス利用の意志決定に強く影響を与えることが示されました。

また、高齢者が通院を目的とした場合の短期滞在型住宅政策(病院の近くに短期滞在施設を設置)を提案し、路線バス利用と短期滞在型住宅を併用することで、高齢者の効用が高まることが示されました。

高齢者の方々にとっては、特に、いま以上に利用しやすい公共交通機関があると助かりますね。公共交通機関の形態は年々変わりつつあります。

ゼミ活動(人間生活における社会問題をテーマに活動)

人間生活における社会問題をテーマに活動しています。

2023年度は、岡山市の令和5年度学生イノベーションチャレンジ推進事業に採択され、「清心・おかやま旅まっぷ」による路線バス・路面電車の利用促進活動をしました。

学生のみなさんは活動を通じて、アンケート調査や利用促進の難しさとともに、岡山市の魅力、公共交通の利便性などに改めて気づかされたようでした。