学部・大学院 教員詳細

立石 麻美子(たていし まみこ)

- 職名

- 助教

- 担当分野

- 家庭科教育学、福祉科教育学

- 学位

- 修士(学術)

- 研究キーワード

- 家庭科教育、福祉科教育、消費者教育、地学官連携、教職課程履修学生

研究内容

中学校・高等学校の家庭科教育、福祉科教育について学習開発を研究しています。家庭科では、生活の自立を目指して実践的なスキルや人との関わりについて学びます。福祉科では、子どもから高齢者まで、だれもが社会の一員であり、一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される社会や地域のあり方を考えます。しかし、家庭科も福祉科も授業時間数が少ないという状況です。限られた時間の中で、生徒自ら課題意識を持ち、生活の改善・向上を実行していく力を育てられるような教材を提案しています。学校だけではなく、地域や行政と連携した教材を作成しました。実際の現場で活用できるように、教育機器の活用方法も実践的に探求しております。

1. 研究内容

「家庭科教育」「福祉科教育」「消費者教育」を融合した研究をしております。人間生活学科では、中学校、高等学校の教科 家庭、高等学校の教科 福祉の教員免許取得ができます。家庭科教育は、みなさん小学校・中学校・高等学校の家庭科の授業で受けていますね。また福祉科教育に関しては、車椅子体験や認知症理解など、学んだ機会があるのではないでしょうか。

一方で、「消費者教育」については、どのようなイメージがありますか。家庭科や社会科の授業で、契約について学んだり、悪質商法について耳にした記憶があるかもしれません。現在、食の安全・安心に関する問題、環境問題、悪質商法による被害や多重債務など、消費生活に関する社会問題が深刻になっております。消費者問題への関心の高まりを背景に、平成21年9月には消費者庁及び消費者委員会が設置されました。政府においても消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備が進んできています。しかし、環境の整備だけでは、自立した消費者としては不十分です。私たちは毎日、さまざまな商品やサービスを購入して、消費生活を営んでいます。私たち消費者自身の意識が社会全体の消費生活に影響を与えます。自立した消費者として適切に意志決定を行い、経済生活をマネジメントする力を身につけること、そして、どうすれば地域や社会と協力・協働しながら持続可能な消費者市民社会を実現できるか考え、行動するための方法を探求しております。「消費者教育」は、一人一人が自立した消費者として、安心して安全で豊かな消費生活を営むために重要な役割を担うものなのです。

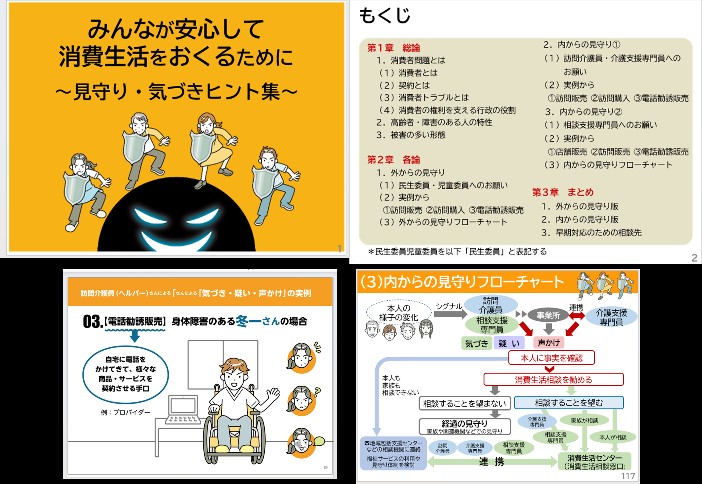

しかし、家庭科では授業時間数が少なく、消費生活分野を重点的に学び教える時間がありません。また多忙な教育現場では、各学校の実態に合わせた教材の選択に費やす時間があまりないのが現状です。そこで注目したのが、私たちが住んでいる【地域】と中学校・高等学校・大学といった【学校】、岡山県消費生活センター【行政】の連携です。本研究では【地学官連携】と呼んでおります。具体的な活動としては、まずは、教材開発です。地域住民や中学校・高等学校からの要望を元に、教員志望の学生が行政と連携して教材を作成していきます。専門職の方々にご意見をいただきながら作成していくことで、学生自身の学びにもつながります。そして、作成して終わりではありません。学生自身が「岡山県消費者啓発ボランティア講師」として、地域や学校現場で講座を実施します。講座の対象が、幼児、高齢者、障がいがある方、中学生、高校生によって、指導内容、指導方法を検討し、教材を選出して実施します。動画やChromebookなどのICTの活用、ロールプレイングやグループワークなどのアクティブ・ラーニングも導入しています。大学生の先生も緊張しながらも前向きに取り組んでいます。受講生のみなさんの真剣な姿勢に、教員志望が強まる相乗効果も期待できます。

-

消費者啓発ボランティア講座の風景

-

地学官連携で開発した消費者啓発教材

2.ゼミ活動

立石ゼミは、人間生活学科の生活環境学コースに属しています。衣食住の中では、主に「食」に関する研究活動を進めております。最初に学生同士で意見を出し合い“ゼミ目標”を決めます。各月で“ゼミリーダー”を設け、学生が中心となり活動をします。全員が主体的に取り組むことを大切にしているため、全員に責任ある役割があります。受容・傾聴・共感の姿勢で、互いに意見を言いやすい環境をつくるために、教育現場で活かせるレクリエーションを学生自身で考えて実施しています。自分の興味関心・好きなこと(推し)などひとり一人違いますが、課題意識を持ち、人に伝えるために深め、人に伝わるようにプレゼン準備をすることで、自他共に視野が広がっているのを感じます。

-

青空立石ゼミ教室2023

-

レクリエーション実践

-

立石ゼミ親睦会2023

卒論テーマを模索する2年生は、個人研究だけでなくグループ実践も行います。2023年度は、岡山県消費者教育センターと連携し、「社会に出る前にこれだけは知っておこう 若者による若者のための消費者トラブル対処法」として県内の中学校・高等学校・大学へ配布するパンフレットを作成しました。パンフレット作成にあたっては、同世代がどのようなトラブルに遭っているのかを調べ、研究の基礎となるエビデンスを大切にしています。イラストを描くのが好きな人、ポップ作りが得意な人、文章をまとめるのに長けている人、ICTを活用し情報収集力に優れている人、全体をみてマネジメントする人など、それぞれの強みを生かし協力して取り組むのがグループ実践です。立石ゼミの特徴は、互いの弱みはリフレーミングしながら、社会に出るまでに強みを増やしていくことです。思いやり深く志高く前向きに取り組むことで、一歩ずつ成長することを意識しています。2023年度のグループ実践教材は、消費生活センターへ提案しましたので、納品し、教材になりましたら、是非、みなさんの高等学校でもご活用ください。お問い合わせいただけたら、お届けします。

-

教材作成

-

グループ実践活動

-

2,3年生合同ゼミ

3年生は、各自の卒論テーマが決まります。そのテーマに沿って、先行研究調べ、実践活動、アンケート調査、フィールドワーク、教科書分析など、具体的に研究を進めていきます。研究に行き詰まっても、ゼミ内で共有し、意見交換することで、また新たな視点から取り組むことができます。1月には、1年間の研究成果を2年生に発表します。2年生からの率直な質問を受け、4年生に向けて研究をまとめていきます。2年生は、1年後の自分を想像し、研究テーマをしぼっていきます。次年度に向けて、フードロス削減と子ども食堂での実践活動、農場女子プロジェクト研究、地産地消給食など新たな研究がスタートしているところです。