学部・大学院 教員詳細

東城 敏毅(とうじょう としき)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 上代文学

- 学位

- 博士(文学)

- 研究キーワード

- 古代文学、万葉集、日本神話、防人歌、東歌

研究内容

『万葉集』における「防人歌」とはどのようなものなのか、長年研究しています。従来、防人とは、東国の一般防人兵士であり、貧民階級に属する一般農民と考えられてきましたが、「防人歌」に見られる作者名表記や歌の分析から、防人歌の作者とは、地方においては、ある程度の身分に属する上層階級の者と考えてよいと結論付けました。そのように考えると、防人歌の「読み」も通説とはまったく異なった側面が浮上してくる可能性があるでしょう。このように、長年「防人歌」の新たな「読み」を追究しています。さらに現在は、同じ東国の人が作ったとされる「東歌」の解明にも乗り出し、「東歌」も再検討の必要があることを実感しています。

-

万葉集防人歌群の構造

-

阿倍仲麻呂在唐歌論

-

万葉集の基礎知識

共同研究

また、最近は、文学・考古学・歴史学の先生方と共同研究を実施しています。本研究は、文学・考古学・歴史学を総動員して、古代地方文化の創成と展開をダイナミックに描き出すことにより、畿内中心史観を脱却し、新しい古代学を作り出す原動力を創り出すことを目的としています。それは、研究が細分化され、大きな視点からの文化研究が滞っている現状において、一つの文化現象を解明するためには、文学・考古学・歴史学等の研究成果を総動員して、文化形成の動態をあきらかにすることが重要であると考えるからです。したがって、現在進めている共同研究は、一つの研究方法・分野に固執するのではなく、各分野での蓄積を総動員した調査・討議・研究発表を重ねることにより、古代地方文化の実態とありようを生き生きと描き出すことを目的としています。文学研究のみではなく、考古学・歴史学・民俗学等、多くの学問を総動員して文化を分析すること、これをライフワークに研究を続けています。

-

奈良県立万葉文化館委託共同研究「古代における地方文化の創成」共同研究員

(所属学会)上代文学会・古事記学会・萬葉学会・全国大学国語国文学会・美夫君会・古代文学会・ 風土記研究会・ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会

(役職)上代文学会理事・美夫君会理事・全国大学国語国文学会事務局委員長

東城ゼミ紹介

東城ゼミは、主に、上代日本文学をテーマとする学生が集い、4年間の集大成「卒業論文」を目指します。上代日本文学とは、日本の最も古い飛鳥・奈良時代の文学を指し、最古の和歌集『万葉集』や、『古事記』『日本書紀』『風土記』における古代神話を扱います。『万葉集』には、初期女性歌人である額田王、儀礼歌を確立した柿本人麻呂、中国文学を取り込んだ山上憶良、編纂者と目される大伴家持の歌日記、浦嶋伝説等の伝説を詠んだ高橋虫麻呂の歌等、後世の文学を彩る和歌世界が凝縮されています。それらの歌一首一首をじっくりと読み解くことは、和歌史の解明とともに、新たな古代史を掘り起こすことにもつながります。歌表現から飛鳥・奈良時代の古代の生活に思いをはせることができるのです。

また、日本神話に描かれる「イザナキ・イザナミ」「黄泉の国」「アマテラス」「ヤマタノヲロチ」「稲羽の白兎」「オホクニヌシ」等の神々の世界は、日本人の世界観を端的に表わすと同時に、現代においても、私たちの身の回りにある神社や身近な民俗・風習・慣習とも密接に結びついています。

ゼミでは、自分の興味のあるテーマを自らが設定し、お互いに議論しながら発表することで、古代世界の核心に迫っていきます。そして、歌表現や日本神話を、歴史学や考古学の成果も取り入れながら、じっくりと考察・分析することで、飛鳥・奈良時代の世界を、生き生きとよみがえらせつつ、自分の研究をまとめあげていくのです。卒論の書き方やまとめ方、引用文献の書き方や参考文献の収集方法等の研究の基本は、3年次の「古代文学演習」という科目で、地道に論理的に学んでいきますが、伝えたいのは、どのような研究にもロマンが必要だ、ということです。自分を取り巻く世界は、過去の世界と密接に結びついていますし、過去の世界観は、現代の私たちの世界観に新たな意味を見出してくれます。ゼミ生が一丸となって、そのような古代文学のロマンを追い求める、これこそが東城ゼミの大きなねらいなのです。

-

ゼミの風景

-

2月に実施の3・4年生合同ゼミの風景(2022年度)

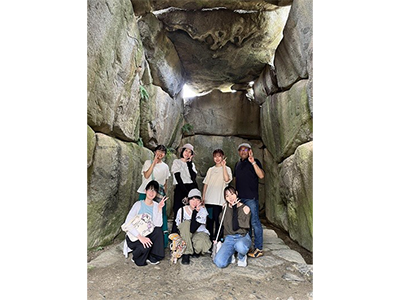

万葉旅行の実施(ゼミ旅行)

そのような古代文学へのロマンを追究する一環として、東城ゼミでは毎年万葉旅行を実施しています。奈良や京都等、古代を体感できる地を散策することは、書籍のみの理解ではなく、実際の現場を見て理解することにつながります。また日本古代における最重要地を散策することは、小学生の修学旅行等では感じることのできなかった古代の意義を理解することにもつながるはずです。つまり 体感してほしい、につきます。

以上の趣旨のもと、例年8月末から2泊3日で、3年生ゼミ生とともに飛鳥を中心とした奈良を、9月上旬から2泊3日で、4年生ゼミ生とともに、京都等を巡っています。

3年生ゼミ旅行では、飛鳥をレンタサイクルで回り、飛鳥の地を暑さとともに実感するとともに、奈良県立万葉文化館では、主任研究員の先生方に、万葉文化館をご案内いただき、多くのご教示を賜っています。また、東大寺や興福寺、春日大社・唐招提寺・薬師寺等、著名な寺社仏閣を巡るとともに、平城宮跡では、往時のおもかげから、飛鳥の都との大きさの差を実感し、平城京や万葉集の多彩な魅力を、資料や展示物からさらに深めています。

-

平城宮跡朱雀門(2023年度3年)

-

石舞台古墳(2023年度3年)

2023年度の4年生ゼミ旅行では、鞍馬寺・貴船神社から北野天満宮・御所、宇治平等院から伏見稲荷大社等、北から南に、京都を縦断してみました。奈良時代とは異なる、平安の都の大きさを体感できたはずです。また貴船神社沿いの川床でのお茶は、暑さの中の一時の川風の涼しさを身に染みて感じ取りました。3年・4年生ともに、2泊3日の行程をともにし、3年生のゼミ生は、これからの1年半、ともに学ぶ基盤づくりとして、4年生のゼミ生は、卒業論文への糧と、学生生活残り半年の思い出としても、皆、笑顔で元気で研修しています。

-

伏見稲荷大社(2023年度4年)

-

鞍馬寺(2023年度4年)

また、2023年度は、大学院生とともに、伊勢神宮をはじめとして、斎宮跡や斎宮歴史博物館など、2日間をかけて各所を学び歩き、伊勢神宮の基本的な知識から、祀られている神々や祀る人々の思いまで心を馳せつつ研修を実施しました。研修旅行は、自らが学んでいることが、決して紙の上だけに留まるものではなく、思いを抱き、それを形にし、守り伝えてきた人々の営みを知ることであり、その人々の姿を知ることは、今の自分の世界の見え方を一変させるものだということを実感する行為でもあります。

これらのゼミ旅行が学生たちの記憶に少しでも残っていただくことを、心より期待していますし、この旅行が一つの学びのきっかけになったならば、これほどの喜びはありません。私自身、学生たちとゼミ旅行を毎年実施しつつ、毎年新たな思い出が心に心に刻まれているのです。

-

大学院東城ゼミ 伊勢神宮研修(2023年度)

『万葉集』の魅力発信 ― 講演会のご連絡 ―

『万葉集』の魅力の一端を、多くの一般の方々にも理解していただけるよう、例年多くの講演会を各地で実施しています。2024年度は以下において、『万葉集』関連の講演を実施します。興味のある方は、直接各団体にお問い合せください。『万葉集』の魅力の一端を実感していただければ、幸いです。

1.7月6日(土):菊池寛記念館文芸講座

「『万葉集』「菟原処女(うなひをとめ)伝説歌」の生成」

(菊池寛記念館 香川県高松市昭和町)

2.7月27日(土):國學院大學公開古典講座「巻十五を読む」

「遣新羅使歌群―天平時代のパンデミックと秋の再会―」

(國學院大學渋谷キャンパス 東京都渋谷区東4-10-28)

3.8月17日(土):令和6年大阪天満宮 夏期講座「文化と歴史」

(講演)上野誠先生(國學院大學教授)、東城敏毅(ノートルダム清心女子大学)

(対談)上野誠先生 × 東城敏毅

大阪天満宮(大阪市北区天神橋2-1-8 大阪天満宮社務所内)

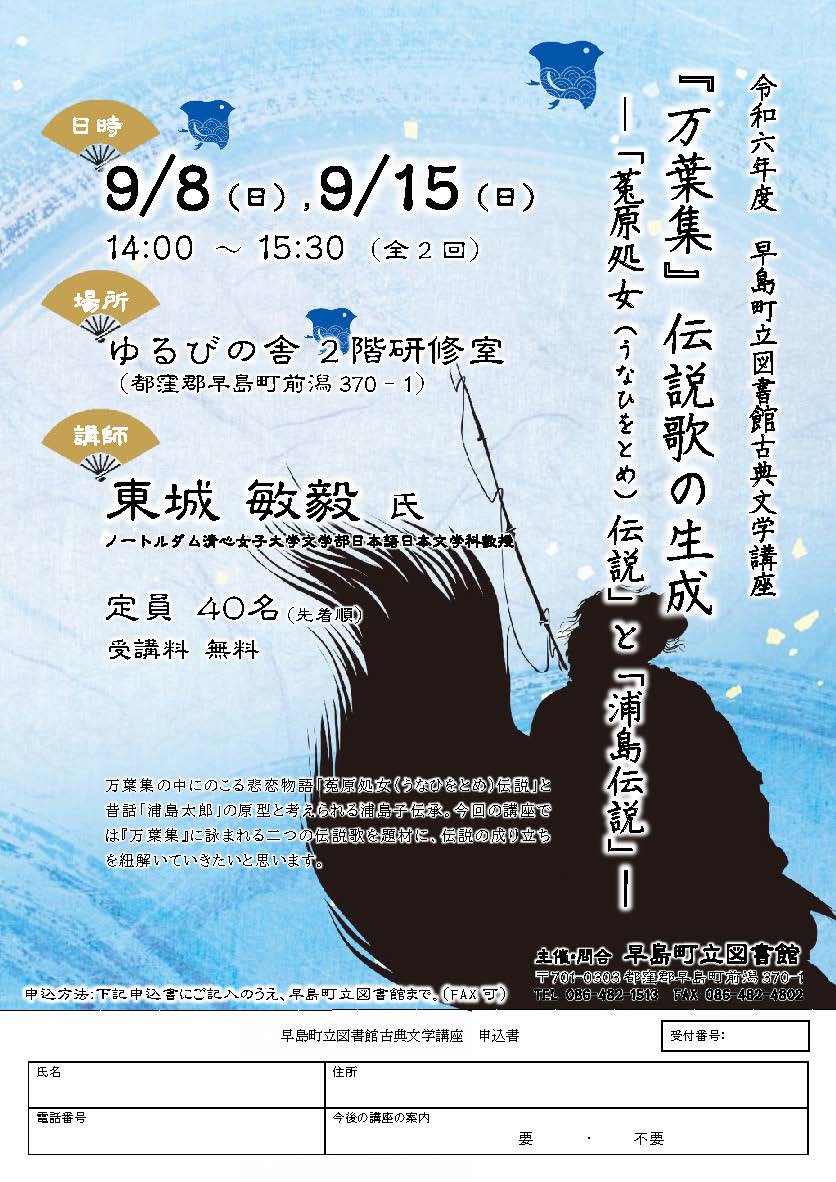

4.9月8日(日)・15日(日):(全2回)早島町立図書館古典文学講座

「『万葉集』 伝説歌の生成―「菟原処女(うなひをとめ)伝説」と「浦島伝説」―」

(早島町立図書館ゆるびの舎 岡山県都窪郡早島町)

5.11月17日(日):奈良県立万葉文化館 万葉古代学シンポジウム

委託共同研究(研究代表者:東城敏毅)

「古代における地方文化の創成―大和の東西―」

清岡央(読売新聞社)・田中史生(早稲田大学)・東城敏毅(ノートルダム清心女子大学)・松田聡(岡山大学)

若狭徹(明治大学)

(奈良県立万葉文化館 奈良県高市郡明日香村飛鳥10)

なお、その他、山陽新聞カルチャープラザ(岡山県岡山市)、玉島市民交流センター(岡山県倉敷市)においても、毎月1回定例の講座も実施しています。このような講座を通して、『万葉集』の世界を生き生きとよみがえらせたいと考えています。ぜひともご期待ください。

▶「東城敏毅教授(ブログ)」はこちら

-

7月6日(土):菊池寛記念館文芸講座

-

7月27日(土):國學院大學公開古典講座「巻十五を読む」

-

9月8日(日)・15日(日):(全2回)早島町立図書館古典文学講座

-

11月17日(日):奈良県立万葉文化館 第22回万葉古代学公開シンポジウム