学部・大学院 教員詳細

星野 佳之(ほしの よしゆき)

- 職名

- 准教授

- 担当分野

- 日本語学、文法、意味論

- 学位

- 修士(文学)

- 研究キーワード

- 文法論 意味論 古代語 副助詞 岡山方言

研究内容

副助詞という語類があります。高校の教科書などではよく、「さえ」とか「ばかり」などが該当すると説明されます。 この副助詞に今まで分類されてこなかった、もしくはあまり注目されていなかったものがあります。それが珍しい語かというと、そうでもないのです。例えば「あたり」という語。「倉敷のあたり」とかいうのは、場所の名詞。でも「倉敷あたり行きたいね」というとき、「倉敷の周辺に行きたい」という意味ではないですよね。これは「副助詞・あたり」ではないのかと、最近書いた論文で主張しました。問題は残っていて、なぜ「周辺」を表す語が助詞という文法要素になってしまうのか。この経緯について、今考えているところです。

「あたり」という語の文法的用法についての考察

「あたり」という語はまずは「周辺」の意味を表す名詞ですが、現代語ではそれ以外の用法もあります。次の文のイは、「後楽園の周辺に行きたい」というのではありません。

ア 後楽園のあたりに住んでいます。 (名詞、周辺)

イ 後楽園あたり、遊びに行きたいね。 (助詞、例示)

これは、「後楽園なんか、いいですね」の「なんか」と同じく、例をとりあえず示す用法です。「なんか」が助詞であるならば、イも助詞です。

また、この他に次のような言い方もあります。

ウ 後楽園を選ぶあたり、通だね。 (助詞、例示)

単純な名詞用法とはもはや言えないような「あたり」の用いられ方がある、ということはすでに言及されていましたが、イとウを同じとしてよいかなど、細かく整理しました(文献1)。

イやウのような、助詞としての「あたり」はほぼ江戸時代に入ってから見出されるものですが、アのような名詞「あたり」は、奈良時代から例があります。但し、「直接見ることのできない人」の周辺を指すという、現代語よりも相当に限定された意味に用いられていることが、明らかになりました(文献2)。

ア-2 月見れば同じ国なり山こそば君があたりを隔てたりけれ(万葉集)

「だいたいあの山のあたり」のはずだと、直接見えない人を探り当てようとするものの眺め方は、現代語までに名詞用法(ア)では失われましたが、イやウのような「だいたいの例をとりあえず挙げる」という助詞の用法を生み出してきた、ということです。奈良時代からあるこの語の原動力は、息長く現代まで続いているようです。

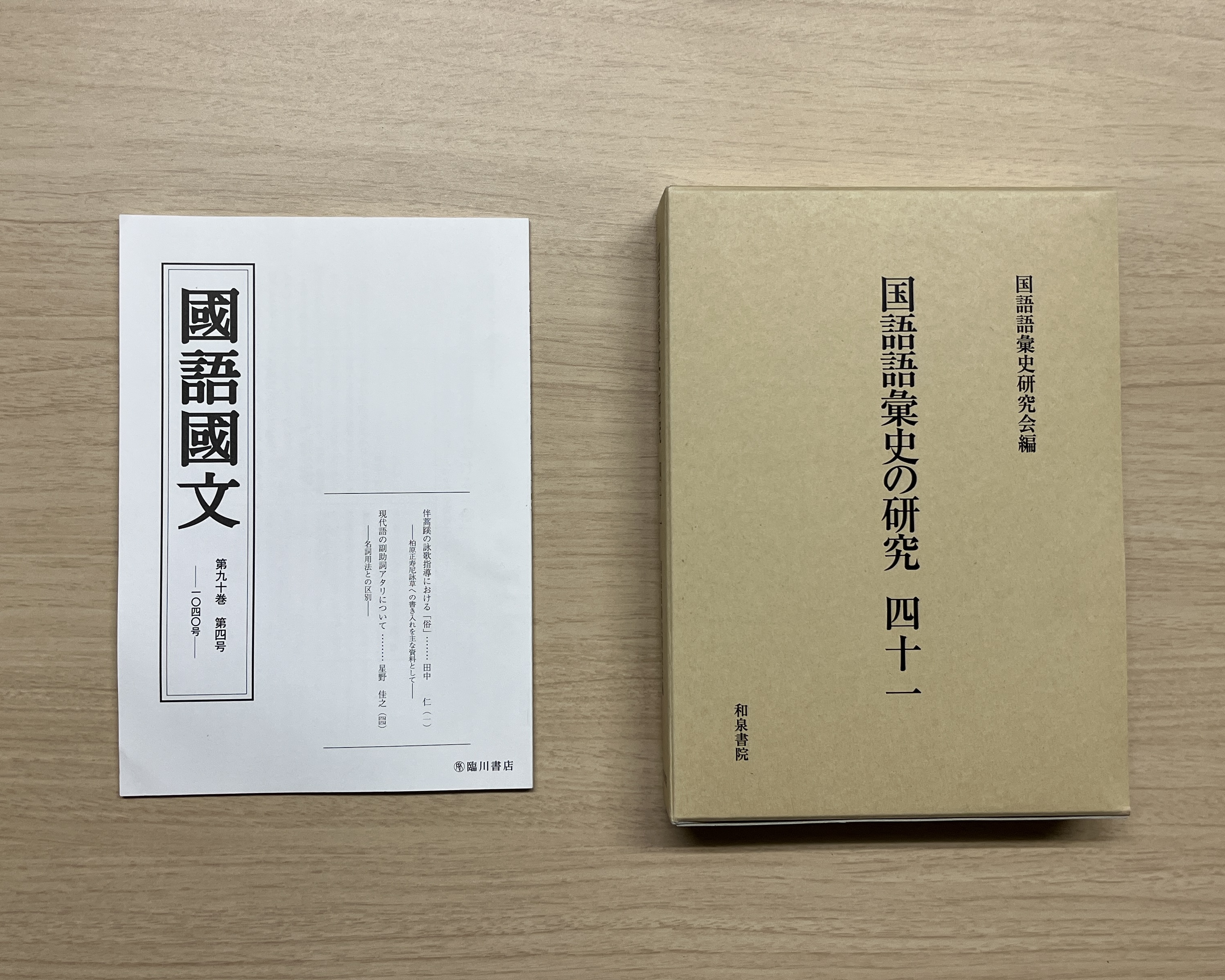

文献1 「現代語の副助詞アタリについて ―名詞用法との区別―」『国語国文』90(4)、2021年4月25日

文献2 「場所の語アタリの変遷について―名詞用法の展開と副助詞用法の派生―」『国語語彙史の研究』41、2022年3月31日