学部・大学院 教員詳細

長原 しのぶ(ながはら しのぶ)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 近現代文学

- 学位

- 博士(文学)

- 研究キーワード

- 日本近現代文学、太宰治、文学と戦争、文学とキリスト教、文学とサブカルチャー

研究内容

「近代文学講読」「近代文学特講」「近代文学演習」などを担当しています。授業名には近代とありますが明治・大正といった近代の始まりの地点だけに留まらず昭和以降の作家と作品も対象にしています。具体的に授業の中では村上春樹や近年の芥川賞受賞作家などを含めて現代の作家と作品も扱います。文学の中でも小説が中心となりますが、その時代時代を表わす作家と作品に踏み込むことで見えてくる様々な事象を楽しんでいただければと思っています。多くの近現代の文学が映画化されたりドラマ化されたり、新たな形で受容されています。文学と映画、文学と漫画、文学とアニメなど、文化としての文学を多角的な視点から捉えながらより深く味わってみましょう。

近現代(明治から現在まで)の小説を対象に研究を行っています。

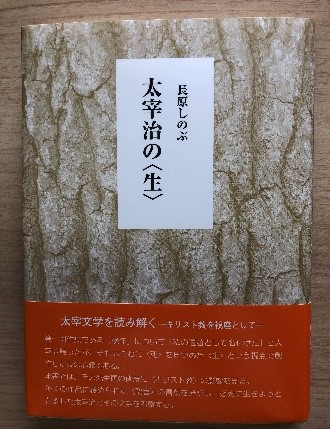

一番のメインは太宰治です。『太宰治の〈生〉』(鼎書房2023・3)では、太宰治という作家と作品が愛される理由を問いました。亡くなって既に70年以上(1948年6月没)が経過する今なお漫画・アニメ・映画の中に太宰というキャラクターは生きています。幅広い年代に受け入れられる、その不思議な魅力の解明に挑み続けています。

太宰治と作品の魅力

太宰の代表作である「人間失格」(『展望』1948・6~8)の主人公大庭葉蔵の最後は「ただ、一さいは過ぎて行きます。」という「人間、失格」の烙印と「癈人」の自覚で閉じられます。この底知れぬマイナス意識は何度も死を体験した太宰の半生と呼応し、太宰とその作品に死と暗さのイメージを植え付けています。

確かに第一創作集を『晩年』(砂子屋書房1936・6)と名付けた太宰の作家出発は死を意識した中で始まりました。しかし、丁寧に作品を読み解くと、死の裏側に見え隠れする生の姿も明らかになります。太宰作品の魅力の一つは絶妙なバランスで死と生が同居する形にあります。そこにちりばめられた言葉の数々が時代を超えて私達の心に響くのでしょう。反面教師とも思える太宰ですが、描き出された作品は人間関係という普遍的な問題を追求し、コミュニケーションが多様だからこそ困難を抱える今を生きる私達に某かのヒントをもたらす力があります。

広がる文学の世界

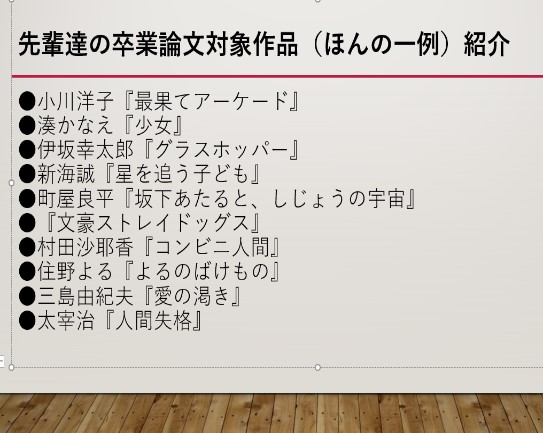

太宰を例に取ってもその作品と作家像は漫画、アニメ、映画という現代の新たな表現媒体に広がっています。研究対象は文字で書かれた小説に留まりません。近現代の文学を選び、卒業論文で何を対象にするのか、その一例を紹介します。

夏目漱石や芥川龍之介、正宗白鳥、志賀直哉など、小説家として有名な作家と作品はもちろんですが、現代作家や漫画、アニメ作品にも取り組みます。

例えば、『文豪ストレイドッグス』(原作=朝霧カフカ・漫画=春河35/角川書店)の太宰治がどうして人気キャラなのか、実在の太宰治がその造型にどのような影響を与えているのか、緻密な分析と漫画の読解により答えを導いていきます。また、伊坂幸太郎作品の特徴を小説からだけ読み取るのではなく、映画の映像と比較することでより深く考察した卒業論文もあります。

先輩達の多くは、現代に根づいたサブカルチャー(もはやサブとも言い難い)も含めて文化現象である文学を楽しみながら研究を行っています。