学部・大学院 教員詳細

中井 賢一(なかい けんいち)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 中古文学

- 学位

- 博士(文学)

- 研究キーワード

- 古代中世文学(中古中心) 物語構造 物語享受 教材開発

研究内容

私は、主に、平安期を中心とした物語文学の研究、及び、古典文学の教育方法の研究を専門としています。前者においては、源氏物語とその前後の物語について表現・構造・人物造型・享受の観点から、また、後者においては、古代・中世の散文について教材開発・教育方法改善の観点から、それぞれ検証を進めてきました。古典を中心とした文学研究と学校教育が、私の仕事の二本柱と言うことになります。「研究」の知見をより良いものに更新していくこと、そして、それをより効果的な教育方法論としてアレンジし「教育」の現場にフィードバックしていくこと。これらを着実に積み重ねることが、ひいては、古典文学に心を寄せる人材の増加につながると思っています。いわば、「研究」と「教育」の接続による「古典文学の裾野の拡大」です。なお、それゆえ、私は、「研究」や「教育」を志す学生諸君を特に応援したいと思っています。一緒に「古典文学の裾野の拡大」に力を尽くしませんか? 以上、興味のある学生諸君は、何なりとご相談ください。

【研究活動1 ①『源氏物語』の研究/②『源氏物語』享受の研究】

・主に、①は、『源氏物語』における表現や人物造型の特徴を手掛かりに、物語展開の法則やそれを支える物語構造について明らかにするもの、②は、中古・中世物語における『源氏物語』享受の様相を手掛かりに、当該物語の『源氏物語』との位置関係について明らかにするものです。

・それらを通して、古来の問題系の解決、新たな論理の発見、先行研究の修正などを行いつつ、当該作品の文学史上の意義や価値について、定位し直すことを志しています。

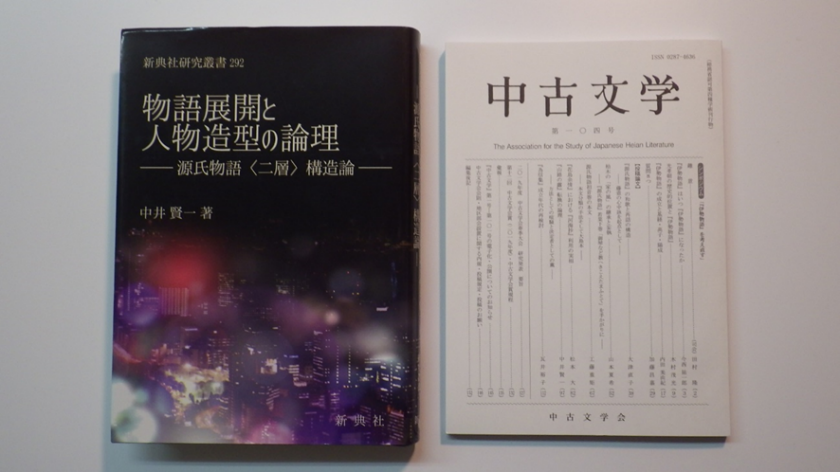

・①には、拙著『物語展開と人物造型の論理』(新典社2017)、②には、拙稿「『山路の露』転換の論理」(『中古文学』104号 2019.11)、「『山路の露』喪失する薫」(『むらさき』55輯 2018.12)などがあります。ご参照下さい。

-

拙著『物語展開と人物造型の論理』と拙稿所収『中古文学』

-

「西日本新聞」書評欄 2018.3.18(所属名は当時)

-

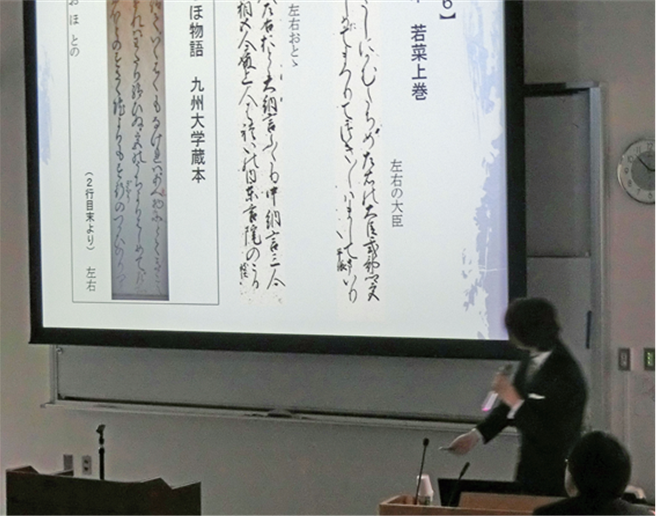

講演の様子。内容は「「左右の」大臣考」(『国文研究』61号 2016.8(本写真も掲載)参照)

【研究活動2 教材開発を含む古典文学教育の研究】

・様々な散文テクストを対象に、国語科教育学上の今日的課題に即した指導方法について具体的場面と共に提案するものと、テクスト自体を新たに発掘した上で指導方法まで検討するものとがあります。

・それらを通して、指導手法や教材自体の選択肢を、より効果的に拡大することを志しています。

・2022~2025年度科研費 基盤研究(C)「小中高を貫くICT対応型古典教材の開発」にも取り組んでいます。

▶《特殊文庫の魅力》第8回「マメタロウの大冒険、あるいは『古典』引用のカオス――『豆太郎物語』の世界――」 | 日本語日本文学科 中井 賢一(日文エッセイ 学科ブログ)

▶特殊文庫の魅力(学科ブログ)

▶中井賢一教授のブログ

-

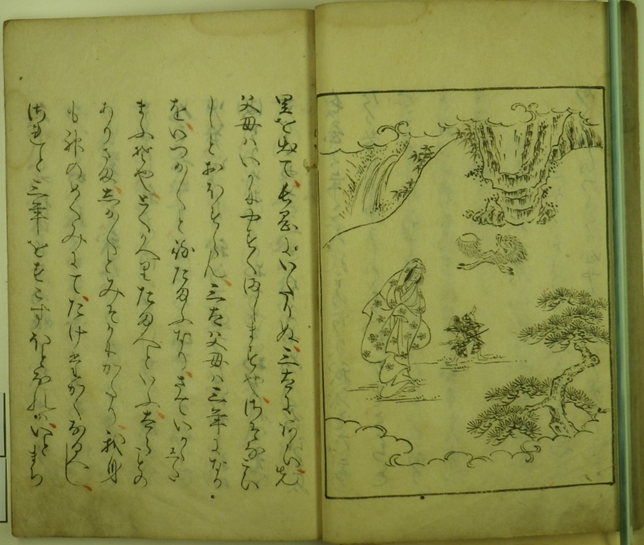

新たなテクスト『豆太郎物語』(本学「黒川文庫」蔵。『清心語文』24・25号 2022.11・2023.12参照)

【ゼミ活動】

・平安文学を中心としたゼミですが、広く、古代~中世散文の研究や、古典文学の教材開発などを志す学生を受け容れ、日々、共に学んでいます。

・平安期の作品を研究するということは、即ち、鎌倉から令和を覆う極めて厚い研究史と闘うということです。これら日々蓄積されていく知見を踏まえつつ、それらを超える新たな見解を提出することが求められます。表現の細部から作品の全体像を浮かび上がらせる丹念な《解析力》、膨大な先行研究を尊重しながらもそれらを凌駕する柔軟な《発想力》、そして、自身の見解を分かりやすく説明する論理的な《表現力》。これらの向上を目標にたゆまぬ努力を継続できる学生を歓迎します。

-

課題と格闘!するゼミ生たち

【社会貢献活動】

・「文学・教育研究会」を主催しています。本研究会は、私が前任校(熊本県立大学)に在勤中の2016年(熊本地震の年です)、(ⅰ)文学研究と(ⅱ)文学教育、に関する少人数の勉強会としてスタートしました。中高現場の先生方と、研究者や教育者を志す学生たちとが、文学と教育を媒介に、様々な研究交流・実践交流を行うことのできる場となることを目指しています。

・今後とも、最新の文学研究の動向や各県の国語科教育上の問題点にも目配りをしつつ、現場の先生方と学生たちが、気軽に、且つ真摯に、交流・研鑽できるよう努めたく思っています。ご興味がおありの先生方や学生(大学院生を原則としています)諸君は、どうぞ中井までお問い合わせください。

-

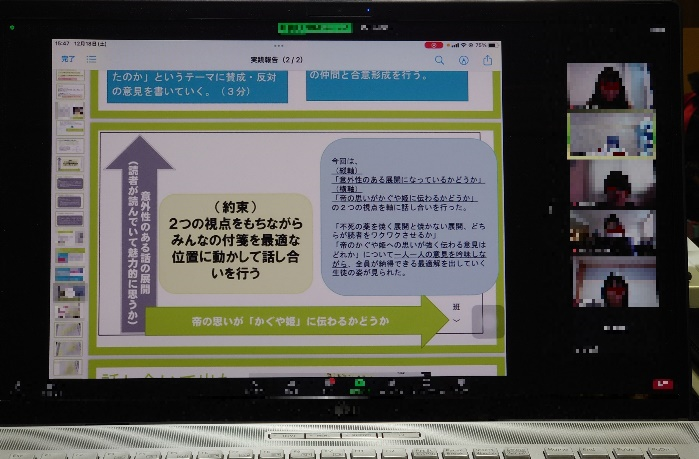

オンライン研究会((ⅱ)文学教育パート)の様子

【古典文学に興味のあるみなさんへ課題をひとつ・・・】

・『源氏物語』の写本「大澤(さわ)本」には、光源氏が敵方右大臣邸で朧月夜を探し当てた場面、「(朧月夜の声に)いとうれしきものから、かろかろしとてやみにけるとかや」とあります。再会できて嬉しいものの、返歌の声を聞かせる朧月夜の軽薄さに光源氏は以後の交際を絶った、ということです。私たちが普段読む活字テクストは、「大島(しま)本」などの写本をもとにしていますが、それらには「かろかろし」以降の叙述がありません。一般的に、私たちは、「再会」の嬉しさゆえ光源氏が危険を顧みず朧月夜に通ううち遂に右大臣に発見され須磨退去に繋がる、と把握しています。いわば、須磨流離は光源氏の朧月夜への強い情熱ゆえ、と理解しているわけですが、しかし、それは、あくまで「大島本」らの光源氏像に過ぎないということです。熱する「大島本」と冷める「大澤本」。写本によって別人のごとく変わる人物像・・・。

・さて、だとすると、みなさんは、いかなる姿勢で古典文学作品に向き合い、また、いかなる姿勢で、就中、その活字テクストを取り扱うべきでしょうか? 古典文学が好きな人ほど、じっくり考えてみてほしいと思います。