学部・大学院 教員詳細

上林 篤幸(うえばやし あつゆき)

- 職名

- 教授

- 担当分野

- 経済学分野全般、データ分析、統計解析、フードシステム(食料・農業)経済

- 学位

- 博士((農学)[農業経済学])

- 研究キーワード

- ミクロ&マクロ経済学、農業経済学、フードシステム論、経済モデル、シミュレーション、グローバル経済史

研究内容

これまでフードシステム(上流の農産物から下流の食品まで)に関する経済分析に一貫して取り組んできました。私の主な研究フィールドは食料・農業分野を対象としたモデルをベースにした実証ミクロ経済学,とりわけこれらのマーケットに内在するリスク評価です。私がこれらを研究対象としている理由は,食料の大部分を海外に依存する我が国にとってこれらのリスクは食料安全保障に直結するからです。実際にこの数年で地域紛争、気候変動や温暖化の影響からリスクが明確に顕在化し、2024年夏以来のコメの価格高騰に代表されるように、全般的に食品価格は上昇しています。リスクを適正に評価するとともに、岡山県や中国地方がどのような対策を講じる事ができるのかを深く考えていきたいと思います。

また上記の研究を進めていく過程で、経済は食品という「部分」からよりまず「全体」から見なければ理解できないという事を痛感し、現在はグローバル経済や物価、金利、為替、景気など、世界を駆け巡る「モノ」「マネー」「情報」の働き、すなわちマクロ経済に興味の視点が移っています。

2024年ノーベル経済学賞受賞のアセモグル教授は「「経済学の良い問い」とは、個人や社会にとって重要な課題に取り組んだものである。」と著書「ミクロ経済学」(=教員の担当授業の教科書)で述べていますが全く同感です。毎日「日本経済新聞」を読み、今世界、日本、中国地方や岡山では何が問題になっているかを把握することを心がけています。

主な研究フィールド

これまで農林水産省でフードシステム(上流の農産物から下流の食品まで)を対象とする経済分析に関わってきました。私の主な研究フィールドは食料・農業分野で、特に計量経済モデルをベースにした実証ミクロ経済学、とりわけこれらのマーケットに内在するリスク評価に取り組んでいます。私がこれらを研究対象としている理由は、食料の大部分を海外に依存する我が国にとって国際マーケットのリスクは食料安全保障に直結するからです。

今世紀初頭から最近まで世界の農産物マーケットは比較的安定して推移し、かつて「飽食」という言葉が流布したように、これらのリスクは我が国社会ではあまり意識されておりませんでした。しかしこの数年で地域紛争、気候変動や温暖化の影響でリスクが明確に顕在化し食品価格は上昇しています。

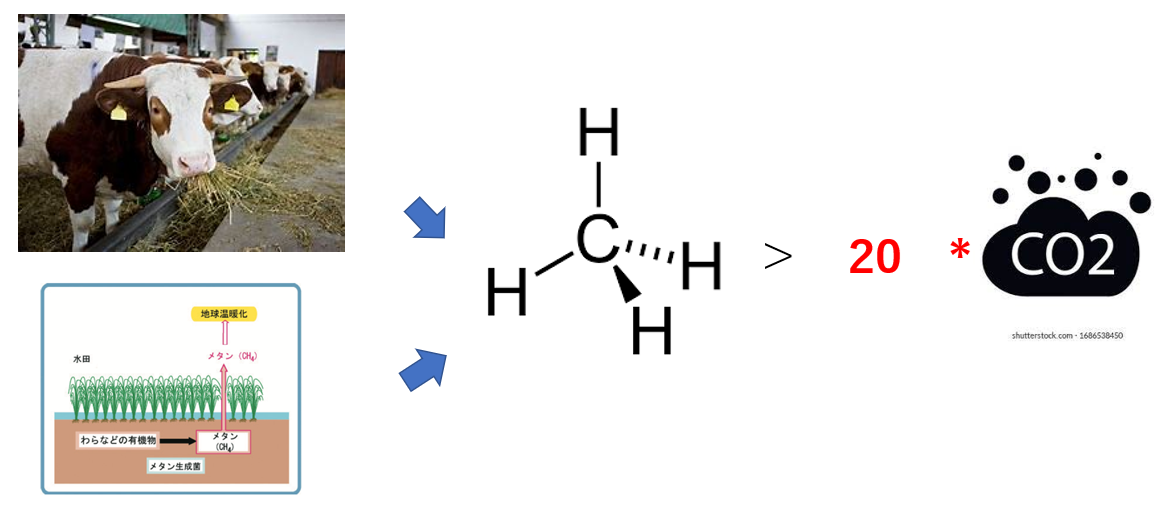

例えば昨年のマヨネーズや本年のオリーブ油の価格高騰は主要生産国の天候不順による大豆やオリーブの不作に端を発しています。またCO2(二酸化炭素)よりはるかに強力な温暖化物質であるメタンの主な発生源は乳牛や肉牛の消化過程でのゲップです。さらにコロナの蔓延は人間にとっての災難ですが、もし「アフリカ豚熱」や「鳥インフルエンザ」などの動物伝染病が発生すれば蔓延阻止のための迅速な大量殺処分が不可避であり、豚肉や鶏肉の急激かつ大幅な供給不足と価格の高騰が生じます。

目下最も日本社会にとって重要な課題は2024年以来のコメをはじめとする全般的な物価や食品価格の上昇ですが、これらの背景には複雑なからみあった要因が存在します。今後も直面する経済社会の重要なリスクを対象にスピード感を持った研究を実施します。また今後の研究は食品のみならず幅広い経済社会全体の現在直面する課題の解決を対象に進める予定です。

米国トランプ大統領の就任により、戦後80年続いた「自由貿易体制」が崩壊しつつあり、将来の経済社会に対する不確実性が増大していますが、これらはいずれ私たち一人ひとりの生活に影響を及ぼす切実な問題です。常に「今私たちを取り巻く社会や経済に何が問題になっているのか」「それに対する解決方法は何か」を念頭において研究を進めていきたいと考えています。経済や社会に関心のある人との対話や議論や力を合わせて行う共同研究を歓迎します。

-

図 農業セクターも地球温暖化の主な原因のひとつ