学部・大学院 教員詳細

大西 洋(おおにし ひろし)

- 職名

- 講師

- 担当分野

- 情報科教育、総合的な探究の時間、基礎情報学

- 学位

- 修士(情報学)

- 研究キーワード

- 情報科、探究、アカデミックライティング、コミュニケーション、データベース

研究内容

高等学校における情報科の教育を中心として、情報・コミュニケーション・メディアなどの情報学における基本概念の関係性を明らかにしたり、応用的な概念や「流行りもの」の概念を基本概念を元に整理したりすることで、情報学や周辺分野の理論を体系化・形式化することを目指しています。また、高等学校で情報科・数学科・「総合的な探究の時間」の担当経験があり、大学でアカデミックライティングについての個別相談の担当経験もあることから、数学・国語・探究など他教科と情報科の関係性を明らかにすることを通して、教科としての情報科のアイデンティティを確立することも目指しています。

高校における教科「情報」と情報学の体系化

高校生の皆さんが学校で学ぶ教科「情報」(情報科)は、2003年に始まった、最も新しい教科です。また、情報科で学ぶ情報学(Informatics)は、人類の歴史と同じだけの長い歴史をもっていますが、近年特に発展している学問分野です。そのため情報科では、理論面の整理が十分ではないまま、学校で教えられているという側面があります。たとえば、「コミュニケーションと情報デザイン」では「抽象化」、「コンピュータとプログラミング」では「モデル化」を学びます。抽象化とモデル化はどちらも、「現実世界にあるものをより簡単な形式で表そうとすること」なので、実際にはよく似たことであるはずです。ですが、理論が十分に整理されていないため、よく似た事柄を別の名前で学び直す、ということが生じています。ただでさえ少ない情報科の授業で学ぶ内容に重複があると、学習する生徒の理解は断片的なものになり、授業で学べる事柄は少なくなってしまいます。より深い内容の授業を実践できるように、また、よりシンプルな理論体系を構築できるように、情報科と、その背後にある情報学についての理論の整理を進めています。

-

![図1 共通教科「情報」における単元の構造[1]](/images/staff/17180737650011/17180737650011_1.png)

図1 共通教科「情報」における単元の構造[1]

-

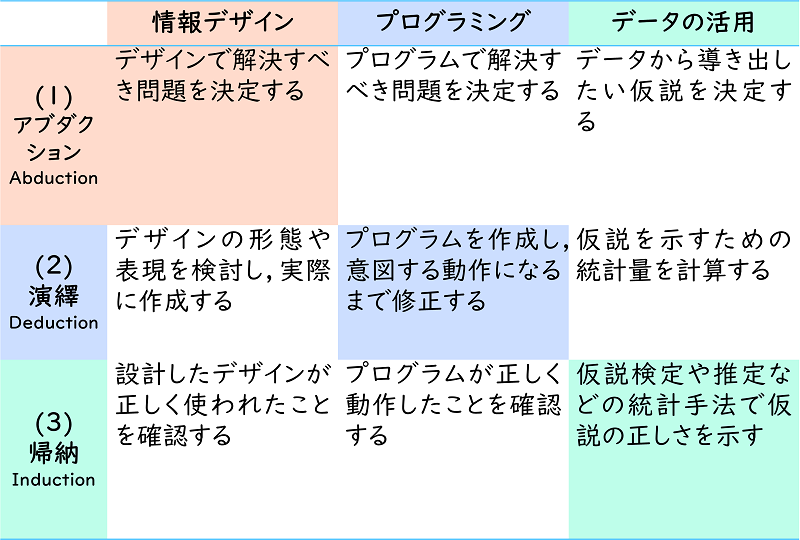

図2 情報科で学ぶ問題解決手法と推論形式の対応

高校における「総合的な探究の時間」と課題研究活動

高校生の皆さんは、「総合的な探究の時間」で何を学びましたか? 課題研究やさまざまな実践活動を通して行う学びは、非常に重要なものではありますが、そもそも何をどう進めていけばいいか、悩んだ経験はありませんか? さまざまな事柄にマニュアルや方法があるのと同様に、探究(inquiry)の活動にも、ある程度確立された方法論があります。研究テーマの検討から、論文やレポートなどの文章作成、スライドの作成やプレゼンテーションなど、課題研究活動の全般にわたって、授業の実践や理論化を行っています。

-

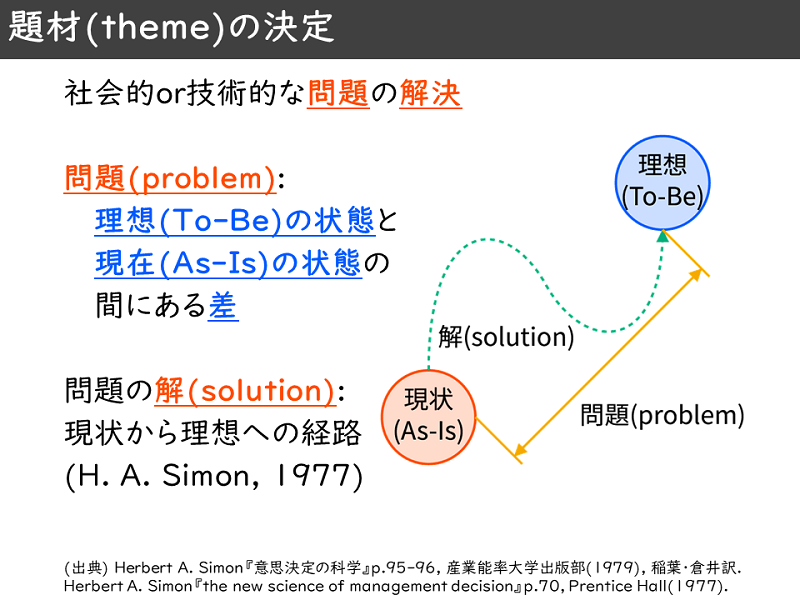

図3 研究テーマの決定と問題の定義

-

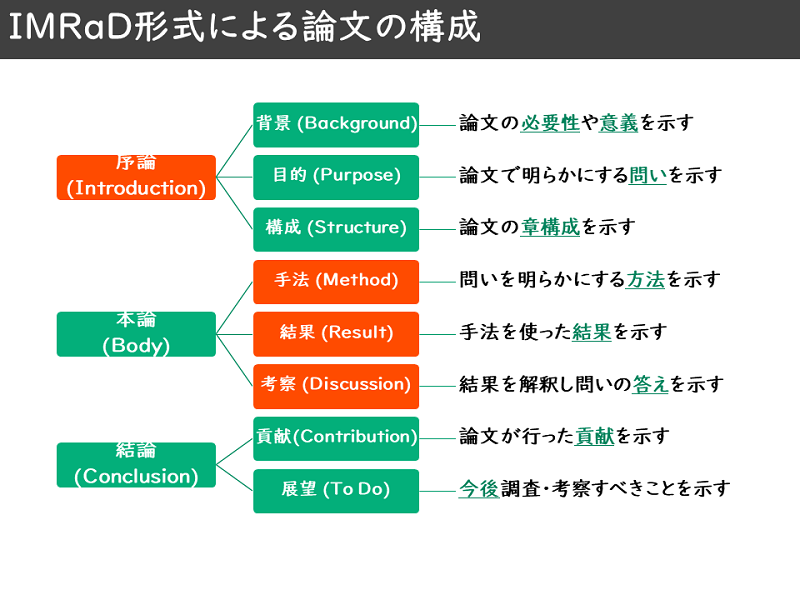

図4 学術的な文章における構成の例(IMRaD形式)

データベースと社会情報学

情報学の分野のうちでは、特にデータベースや情報検索などの社会情報学を専門としています。データベースは、現代社会のさまざまな情報システムの裏側を支える基盤ですが、データベースには高度に整理された理論があります。たとえば、テストの答案用紙作りや、アンケートの設計、個人で保管しているさまざまなデータの管理にも、データベースの理論を活かすことができます。このように、情報学の理論が社会とどう繋がっているかを扱う学問分野が社会情報学です。「理論のための理論」ではなく、社会に活かせる理論、実際に役に立つ理論が重要だと考えています。

-

![図5 隠語の検索に関する研究[2]](/images/staff/17180737650011/17180737650011_21.png)

図5 隠語の検索に関する研究[2]

-

![図6 データベースにおけるセル結合の研究[3]](/images/staff/17180737650011/17180737650011_22.png)

図6 データベースにおけるセル結合の研究[3]

出張講義・教員研修などのご依頼 (高校の先生方へ)

高等学校の先生方からの、次のようなご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください! なお、今までに担当した講演などについては、Researchmap[4]をご参照ください。

●高大接続を意識した、情報科の授業と情報学の理論をつなぐ出張講義

●研究テーマの設定・論文やレポートの作成・スライドの作成やプレゼンテーションなど、「総合的な探究の時間」における課題研究の方法についての出張講義

●情報科の構造、「総合的な探究の時間」の運営・進行方法、ICTや協働学習を活用した効率的な授業の実施などについての教員研修

参考文献

[1] 大西, Peirceの探究段階論に基づく「情報I, II」の構造分析, 日本情報科教育学会誌, Vol.14, No.1, 2021 , p.21-28, https://doi.org/10.32203/jaeis.14.1_21

[2] 大西・田島, 語の出現の偏りに基づく新たな隠語の発見, DBSJ Journal, Vol.12, No.1, 2013, p.49-54, https://dbsj.org/wp-content/uploads/journal/vol12/no1/dbsj-journal-12-01-049.pdf

[3] 大西・田島, セル結合を含む表のデータモデル, 第7回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム, 2015, https://db-event.jpn.org/deim2015/paper/301.pdf

[4] Researchmap, https://researchmap.jp/h.ohnishi