10月に教育実習を終えた学生たちは、大学に戻り、後期の授業に取り組んでいます。

「子どもの理解と援助」(担当教員:湯澤美紀(専門:発達心理学・保育学)・西山節子(専門:保育心理学・保育学)は、幼稚園教諭・保育士の免許資格取得を目指す学生が履修する科目であり、演習・講義を重ねながら、これまで子どもを理解するための多様な視点を学んできました。

今回は、絵本を題材に取り上げました。学生は、「実習中に出会った『あの子』に届けたい絵本」を事前に2冊選び、今日はそれらをペアの相手に読んでもらいました。そして、「あの子」の気持ちになって聞きながら、どちらの絵本が「あの子」の心情によりぴったりか選びました。

ペアで絵本を読みあっています。

ペアで絵本を読みあっています。

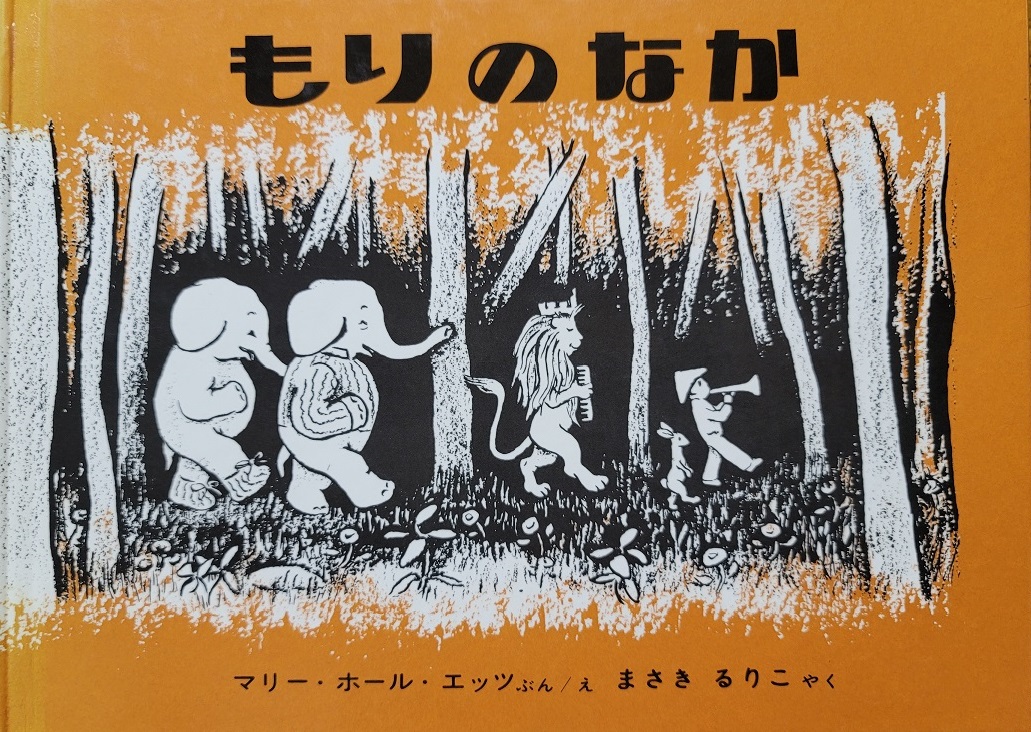

ある学生は、実習中に、新しいことや少し難しいことに、本当は興味がありそうなのだけれども、どうしてもその一歩が踏み出せないでいる男の子に出会ったそうです。そんな彼女が選んだのは、『もりのなか』(マール・ホール・エッツ作)でした。

『もりのなか』(マール・ホール・エッツ作)

『もりのなか』(マール・ホール・エッツ作)

「ぼく」は、紙の帽子をかぶり、ラッパをもって、森の中へと入っていきます。次々と出くわす動物たちは、「ぼく」に喜んでついていくのですが、最後にであったうさぎにだけは、「ぼく」は、「こわがらなくって いいんだよ」「きたけりゃ、ぼくと ならんでくれば いいよ」と声をかけるのです。

学生は、実習中に出会った「あの子」と、このうさぎの姿が重なって見えたのだそうです。そして、そんなふうに、声をかけてもらいたかったのではないかな。と振り返りました。

「あの子」の気持ちで読んでみれば、その言葉の温かさがいっそう感じられますね。

・受験生サイト

・4年間の学びの流れ

・恵まれた環境での実践的な学びの機会

・児童学科

・湯澤美紀

・西山節子

・シラバス閲覧

シラバス閲覧をクリックし、シラバス検索の「授業科目」欄に「子どもの理解と援助」を入力すると検索できます。