1日目には、伊勢神宮を訪れました。国家の守護神を崇めるその信仰は平安末期に広まり、現在でも年間1500ものおまつりが行われています。江戸時代には「一生に一度はお伊勢参り」と言われたほど人々の信仰を集めている場所ですが、私はこれまで訪れたことがなかったため、今回の2日間は初ゼミ旅行、初お伊勢参りと初めて尽くしの旅でした。

伊勢神宮は、正式には神宮といい、皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)という2つのお宮をはじめ、125の宮社があります。内宮では皇室の御祖先の天照大御神(あまてらすおおみかみ)を、外宮では天照大御神のお食事を司る豊受大御神(とようけのおおみかみ)を、それぞれお祀りしています。お伊勢参りは外宮から、という習わしに従い、私たちもまずは、外宮から参拝しました。

1.外宮参拝

あと10年後に御正宮が遷る「新御敷地」

あと10年後に御正宮が遷る「新御敷地」

橋を渡り、整えられた神苑を左右に見ながら砂利を踏みしめ進んだ先には、五十鈴川が流れています。冷たい流水で身を清めながらその流れの先を見ると、先ほど渡ってきた宇治橋が見え、改めて自分が内宮に足を踏み入れたことを実感しました。

宇治橋を渡り内宮へ

宇治橋を渡り内宮へ

五十鈴川と木除杭

五十鈴川と木除杭

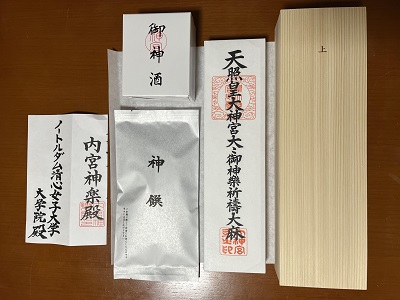

それからは、東城先生に参拝の流れやそれぞれのお宮で祀られている神様について教えていただきながら、御正宮である皇大神宮、別宮である荒祭宮・風日祈宮にお参りし、神楽殿では、神楽を舞っていただき、学業成就をお祈りしました。御正宮は、神明造という日本古来の建築様式に基づいて建てられており、瑞垣・内玉垣・外玉垣・板垣という四重の垣根によって、守られています。外宮と内宮はその構造に大きな違いはありませんが、細部を見ると、屋根の上に並ぶ鰹木の本数や、両端で交差し天に伸びる千木の形に違いがあります。

風日祈宮では、5月と8月に風雨の災害がないよう、また五穀が豊かに実るよう祈願する風日祈祭が行われています。また、雨から身を守る蓑や笠が、神々に捧げられる御装束神宝の一品として数えられており、風雨が穏やかであることを祈願して蓑や笠を奉る御笠縫内人という職掌があったことを知りました。私は現在、『万葉集』における雨について研究しているため、思わぬところで、研究している歌との接点ができたことに驚きました。和歌の中で農耕の雨を詠んだ歌は多くありませんが、こうしたおまつりや道具があったことを知ると、やはり当時の人々にとって、雨は今よりずっと身近なもの、生活にとって不可欠なものであったことを実感します。

内宮の御正宮

内宮の御正宮

神楽殿にて御神楽をあげる

神楽殿にて御神楽をあげる

また、2日目の朝に再び訪れた伊勢神宮外宮の風景も忘がたいものとなりました。前日に東城先生から、伊勢神宮は5:00から参拝できるとお聞きし、友人と3人でお参りすることにしました。肌寒く、薄暗い朝の光の中で見た鳥居は、異界への入り口のようで、前日の昼に見た場所とは全く別の空間のように感じられました。引き込まれるように鳥居をくぐり、昼とは打って変わって静まり返った参道を歩きながら、前に進むことすらおぼつかない自分の無力さに驚きました。迎え入れられる時とそうではない時というと大げさですが、光1つで変わる世界の見え方に驚き、自分の力の及ばない遥かに大きな存在を畏れ、祀った人々の心をほんの少しですが、理解することができたように思います。歌が詠まれる前提には、こうした神を求め、また畏れた人々の心や自然との距離感があったことを理解した上で、研究に向き合いたいと思いました。

旅の中では、伊勢神宮の基本的な知識から、祀られている神々や祀る人々の思いまで東城先生に教えていただきながら、お参りしました。どこを見ても圧倒されるばかりで、自分では気づくことのできないことが多くありましたが、先生のおかげで、眼前に広がる風景の一つひとつに込められた思いと、自分が感じたことを重ね合わせながらそれぞれの場所を巡ることができました。自分が講義の中で学んでいることは、決して紙の上だけに留まるものではなく、思いを抱き、それを形にし、守り伝えてきた人々の営みを知ることであり、その人々の姿を知ることは、今の自分の世界の見え方を一変させるものだということを強く感じました。今回のゼミ旅行を通して感じたことを研究につなげていくことができるよう、頑張りたいと思います。

宿泊した「日の出旅館」の部屋にて。さすが伊勢。

宿泊した「日の出旅館」の部屋にて。さすが伊勢。

斎宮歴史博物館では、文献や文学をもとに浮かび上がった、斎宮・斎王の歴史や斎王としての生活が紹介されています。斎宮跡で発掘された土器や硯などの実物や模型が展示されていました。また、映像展示室で、皇女が斎王に任命され、都から伊勢まで歩んだ道のりを記録から再現した「斎王群行」を鑑賞しました。幼い身で斎王という立場に置かれ、過酷な旅路を歩む姿に心を打たれました。斎王に任命されると、天皇の在位中は都に戻ることができないことは知っていましたが、改めて映像を見て、表立って別れを惜しむことさえ許されない斎王という立場の厳しさや悲しさを実感しました。

実在する最初の斎王は大伯皇女と言われており、斎宮の最も古い遺跡もこの時期であると考えられています。私は、『万葉集』の「大津皇子・大伯皇女歌群」を研究しているので、伊勢の地で大伯皇女がどのような生活を送っていたのか、展示によって少しずつ知ることができ、歌の読みを考える上で大きな学びを得ることができました。今回のゼミ旅行を通して、現地に赴き、そこに身を置いたうえで、自分の目でみて、さらに体感することが、歴史を見つめる上で重要であることに改めて気づくことができました。また、共に上代文学を学ぶ院生と関わりながら、様々な視点から歴史を探求していくことに、深い喜びを感じ、有意義な時間を過ごすことができました。

【大学院を知ろう|大学院での研究について Part 13】大学院生としての日々|日本語日本文学専攻 (寺尾穂乃香)

・大学院

・日本語日本文学専攻

・【大学院を知ろう】シリーズブログ

・大学院の日常ブログはこちら

・日本語日本文学科

・東城敏毅教授(教員紹介)

斎宮跡(斎宮寮庁正殿の復元)

斎宮跡(斎宮寮庁正殿の復元)