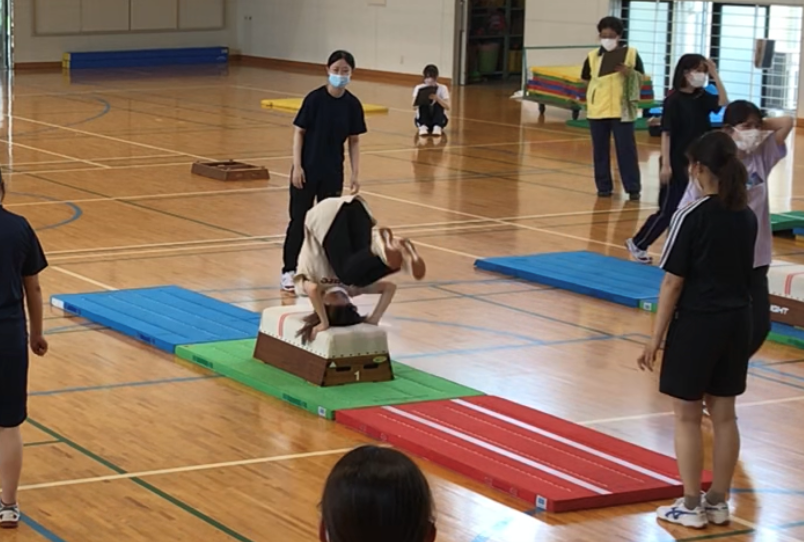

「体育科指導法」の授業だよりの第2弾です(第1弾はこちら)。今回は、中学年の跳び箱運動「台上前転」の模擬授業の様子を紹介します。

器械運動は、意図的に自分の体を回転させたり逆さにしたりする時に体感する「浮遊する感覚」や「落下する感覚」が面白い運動領域です。そうした感覚は、低学年での「器械・器具を使っての運動遊び」では経験させやすいもの、中学年以降で体が大きくなってくると、「できる技・できない技」への個人差が大きくなり、苦手意識を持ちやすい領域でもあります。

そこで学生たちは、「できたか、できなかったか」という結果よりも、「どのようにしてできていったのか」という過程を大切にした授業づくりを試行錯誤していきました。

以下、この時間の模擬授業について学生が振り返りで記述した内容の一部を紹介します。

◆模擬授業をしてみて、めあてを考える時は、児童がつかみやすいものであるようにすることが大切だということに気づきました。めあてをより具体的にするためにも、体育領域の研究をしっかりと行い、技の難しいところや、大切なポイントを教師が事前に把握しておくことが必要だということを再認識することができました。

◆お互いのよかったところを共有しあうといった児童(役の学生)同士の交流の場を確保するともっとよい授業になったと思います。ついついひとつの場に人数が集まりがちになるので、教師の判断で柔軟に場を変えることが重要だと思いました。また、実際に模擬授業を行ってみたからこそ、どのタイミングでみんなの目標とする段数を変更していくのか、その判断が難しいこともわかりました。

◆先生(役の学生)の机間指導の丁寧さが印象に残っています。児童(役の学生)の良いところを見つけてたくさん褒めてくれるだけでなく、怖がっていたり、着地に失敗している人には「この辺りに手を着くといいよ」と、実際に手を置く位置を見せてくれるなど的確なアドバイスを行っていました。このような具体的なアドバイスは台上前転を成功させるだけでなく、安全に取り組むための指導にも繋がるのだと思いました。

模擬授業を実際に行ったからこそ見えてきたことが多くあったようです。

児童学科 准教授 安江 美保

・運動好きな子どもを育てる体育の授業をめざして|授業紹介|体育科指導法|3年生|児童学科

・豊かな身体表現力を育む|授業紹介|身体表現の指導法|2年生|児童学科

・4年間の学びの流れ

・受験生サイト

・安江美保准教授(教員紹介)

・児童学科