今年度の人間生活学科のオープンキャンパスでは、学科の特色である幅広い多様な学びを実感してもらう企画として、2名の教員によるクロストークでミニ講義を実施します。

6月19日に開催されたオープンキャンパスでは、第1弾『福祉×経済が共存する未来を描いてみよう!~福祉のものづくり×マーケティング~』と題して、人間福祉学コース・中井先生と経営経済学コース・葉口先生が登壇しました。

まず、現在のマーケティング活動では、モノやサービスを生活者に購入してもらうためにはより魅力的な付加価値の創造が重要である点を、葉口先生は指摘されました。ただ、人間生活学科の学びの中心的な問いである「真に豊かな生活とは何か」を見失わないためにも、最新の市場経済の動向に目を向けるだけではなく、今回のテーマのような、福祉や地域の視点から経済活動を捉えることも大切ではないか、と問題提起がなされました。

そこで、地域の福祉のものづくりやビジネスの現況について、中井先生にお尋しました。

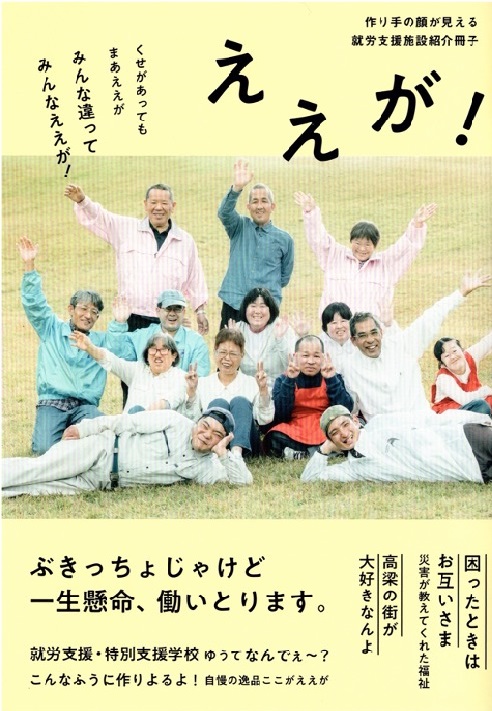

就労支援施設紹介冊子『ええが!』(2022)高梁市・高梁自立支援協議会

就労支援施設紹介冊子『ええが!』(2022)高梁市・高梁自立支援協議会

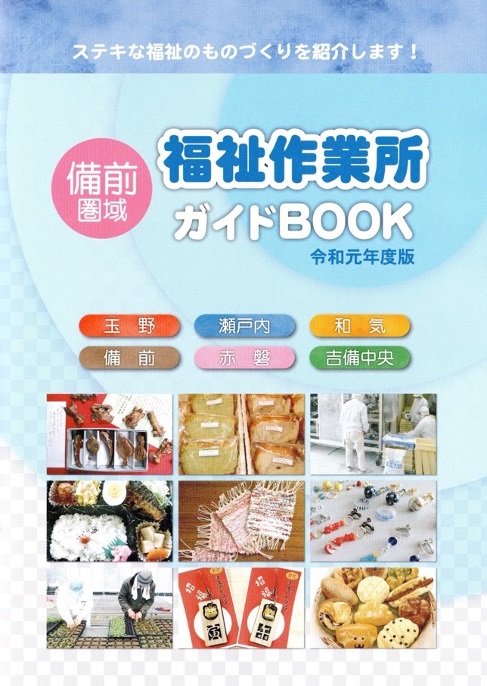

『備前圏域福祉作業所ガイドBOOK令和元年度版』(2019) 岡山県備前県民局

『備前圏域福祉作業所ガイドBOOK令和元年度版』(2019) 岡山県備前県民局

中井先生からは、就労支援施設や福祉作業所で作られ、売られるものは、現在のような市場経済の土俵では勝負できないという問題や課題について説明がありました。

2冊の資料を参考に、身近な地域で福祉のものづくりがどのようにおこなわれているか、こだわりのパン屋さんや伝統を引き継ぐユニークな豆腐などの事例を紹介されました。障害のある方の就労収入をあげるためにも、例えば、月1万5千円の賃金をせめて10万円にできるよう、福祉のものづくりにマーケティング視点も取り入れ、ビジネスとして成功させていく必要があるのでは、と中井先生は強調しました。

そこで、冊子で紹介された商品をどうすればもっと魅力的なものとなるか、売上がアップするか、参加者の皆さんにも一緒に考えてもらうための手がかりとして、「近年の市場における食の付加価値を構成する8要素」について葉口先生が手短に解説しました。

しばらく考える時間をとった後、参加した高校生の皆さんから、具体的な商品の売り方や見せ方など、柔軟な発想のアイデアが発表されました。

中井先生からは「とても素晴らしいアイデアが出ました。現場にぜひお伝えしたいと思います。」とのコメントがありました。

最後に、参加した高校生の皆さんの感想を紹介します。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

「人間福祉と経営経済のクロストーク、すごく面白かったです!支援学校の方々の作るクッキーやパン、お弁当がすごく美味しそうでした!私の未熟なアイデアですが、お力になれたら嬉しいです。」

「福祉とマーケティングについての関係は沢山あることに気付くことができました。いいものを作るだけでは売れないので、売るためにはどうすればいいのかを考える必要があり、大変だと感じました。人間生活学科で学びたい気持ちが強くなりました。」

「経済と福祉を繋げることで、障害者の方たちが作ったものの売り上げを上げることができると分かりました。福祉作業所ガイドBOOKを見ると、美味しそうなパンや綺麗なアクセサリーがあって、若者に広まってほしいと思いました。」

「人間福祉と経営経済にもつながりがあってその両面を考えていく必要があることがわかった」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

人間生活学科のオープンキャンパスでは、今後もクロストーク企画が続きます。

7月は、生活環境学コース(清水先生)と人間福祉学コース(中井先生)による「世界的視点から食品ロスを考える」

8月は、生活環境学コース(成清先生)と経営経済学コース(深谷先生)による「学生のプロジェクト活動に期待すること」です。

人間生活学科の多様な学びや専門がクロスする、新鮮なミニ講義をぜひ体験してください。

・オープンキャンパス情報

・人間生活学科

・研究分野

・人間生活学科(教員紹介)

・人間生活学科(ブログ)