『源氏物語』ところどころ(その1) ―「疎き人」? 誰と?―

中井賢一

古典文学(中古)担当

平安期を中心とした物語文学の研究

古典文学の教材化の研究

薫(『源氏物語』)の女一宮垣間見の場面を取り上げたい。とは言っても、注目したいのは、かの有名な氷のくだり(蜻蛉巻二九八~二九九頁。岩波『新大系』本に拠る)ではなく、垣間見その後、についてである。

周知の通り、女一宮は今上帝と明石中宮の長女で、薫憧れの女君である。薫は、六条院の法会の後、愛人小宰相を求めて邸の奥に忍び、そこで偶然、女一宮を覗く。六条院の女房「おもと」がそれに気付いて薫に近付いて来、薫は正体を見咎められぬよう隠れる。侵入者を取り逃がした「おもと」は、一体誰がこんな奥深い所までやって来たのか、と思いを巡らせる、という場面である。「おもと」の感懐を引用しておこう。

このおもとは、いみじきわざかな、御き丁(=御几帳)をさへあらはに引きなしてけるよ、右の大殿(=夕霧)の君たちならん、疎き人、はたこゝまで来べきにもあらず…(蜻蛉巻三〇〇頁)

「おもと」は、「疎き人」ならば「こゝまで」、即ち六条院の奥まで「来べきにもあらず」、つまり、「疎遠な人物・関係の薄い人物」ならば中宮の娘のいるような豪邸深奥の守られた空間まで来られるはずはない、と考え、ゆえに「侵入者=「疎遠でない人物・関係の薄くない人物」」と前提し、「右の大殿の君たち」、即ち夕霧の子息たちがやって来たのか、と想像しているわけで、文脈として何らの疑問もないのであるが、一点、「おもと」の言う「疎き人」、つまり、「疎遠な人物・関係の薄い人物」が、何と、あるいは、誰と、「疎遠な人物・関係の薄い人物」なのか、よく分からないように思われないか。

「疎き人」の部分、主立った注釈として、例えば、岩波『新大系』は「よそ者は」、新潮『集成』は「全くの他人が」、至文堂『鑑賞と基礎知識』は「関係ない人は」とし、そもそも、何と、誰と、については触れておらず、小学館『新全集』・玉上琢彌氏『評釈』にかろうじて「六条院に疎遠な人では」・「六条の院から疎遠の人」とあって、「六条(の)院」と「疎遠な(の)人」、とされている。なるほど、さような人物なら、確かに邸内に、しかも奥にまで入り込むことは困難であろうから、かかる見解に異論はないのであるが、ただ、それとても、「六条院」の、何と、誰と、なのか、例えば、「六条院」の権力と、なのか、建物と、なのか、はたまた、光源氏と、なのか、夕霧と、なのか、等々、対象が漠としていると言おうか、いずれにせよ未だやや曖昧であることは否めず、できることならば、今後のより詳密な読解のためにも、もう少々、その範囲を絞り込んでおきたく思う。

そこで、この垣間見が成ったのが六条院の法会の後であり、この法会が明石中宮の主催の下に五日間に亘って行われたものだったこと(蜻蛉巻二九七頁)に注目したい。もとより、垣間見発見の際、「おもと」は、侵入者について、女一宮に懸想する人物を真っ先に想定して心配したことであろう。必然的に、女一宮のことをよく知り得、あるいは、女一宮の情報を様々に仕入れ得て、恋焦がれるに至ろう人物を思い描いたに相違ない。が、しかし、続けて、もしくは、同時に、当然ながら、今回の法会に来ていた人物、それも、明石中宮主催の、五日間に亘る今日までの法会に、おそらくは熱心に参加したであろう、あるいは、そうあらねばならない立場にあったろう人物をも、下心を抱く侵入者として思い併せたはずである。明石中宮の娘の情報をよく知り得、明石中宮主催の法会に熱心に参加し、そして、明石中宮の娘のいる深奥へと侵入し得る人物…。咄嗟に「おもと」の脳裏をよぎったのがさような条件の人物であったとするならば、この時「おもと」が前提した「六条院」と「疎遠でない人物・関係の薄くない人物」とは、「光源氏」と、「夕霧」と、等をより多く越えて、「明石中宮」と「疎遠でない人物・関係の薄くない人物」だったのではあるまいか。夕霧の子息たちが、「光源氏」と、「夕霧」と、のみならず、夕霧の妹「明石中宮」と「疎遠でない人物・関係の薄くない人物」であること、言うまでもない。

誰と「疎き人」か? 可能性の範囲を、これまでより少しばかり限定できるかと思うのである。

【初出】:拙著『古典文学研究の視角』(大学教育出版)2025.3

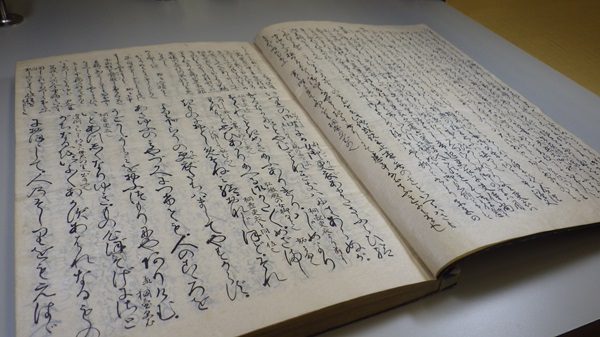

架蔵『源氏物語新釈』

架蔵『源氏物語新釈』

・中井賢一教授(教員紹介)

・中井賢一教授のブログを読んでみよう!

・日本語日本文学科(学科紹介)

・日本語日本文学科のブログを読んでみよう!

・日文エッセイ

日本語日本文学科紹介Movieはこちらから