「文学創作論」では、一年をかけて、自分らしい表現のありかたを模索し、鍛錬しながら、年度末には、創作文集を仕上げています。

2003年度「文学創作論第1集 無題ドキュメント」と

2003年度「文学創作論第1集 無題ドキュメント」と

2004年度「文学創作論第2集 夜明け」

2004年度「文学創作論第2集 夜明け」

これらの創作文集が完成に至るまでの間に、地道な創作練習と、全員で各自の作品を読んで批評する合評会を行っています。合評会では、全員の作品を印刷して読みあい、互いに活発に批評しあって、まさに切磋琢磨の場となっています。

そうしたなかで、そのほかに、創作文集を仕上げるまでに、ふたつの大きな勉強の場が設けられていることをご紹介しましょう。

【文学作品の朗読】

まず、ひとつめは、言語感覚を磨くために、優れた文学作品を朗読しています。

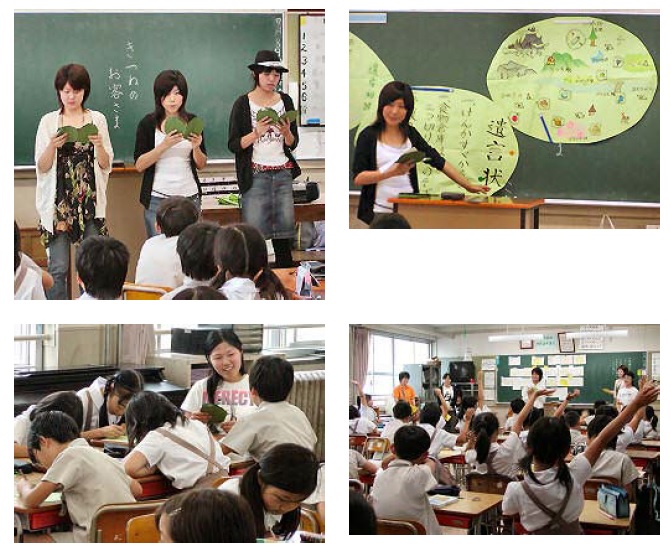

2005年の7月には、本学の附属小学校4年生の2クラスの教室に朗読に伺いました。朗読した作品は、あまんきみこさんの「きつねのお客さま」。

作品の結末は、きつねの死。朗読のあとには、1クラスではきつねの死に顔の絵を自由に描いてもらい、もう1クラスではきつねの死を前にした気持ちになって遺言状を書いてもらうことで、この作品のきつねの死をどう解釈したかをめぐって交流しました。

【作家による創作指導】

次にご紹介したい、この授業のふたつめの貴重な勉強の機会は、作家の方から直接指導を受け、その後学生自らが書いた作品を批評していただく時間を組み込んでいることです。

(左)芥川賞作家小川洋子さんの指導風景(2004年度)

(右)『博士の愛した数式』小川洋子著

(新潮社刊、画像は新潮社ホームページより)

(左)『バッテリー』で注目のあさのあつこさんの指導風景(2005年度)

(右)『バッテリー』あさのあつこ著

(角川書店刊、画像は角川書店ホームページより)

このような過程で、作品集が仕上げられてゆきます。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・文学創作論

・WEB卒論(日本語日本文学科)