万葉集の歌は、平仮名ができる前の時代に記されたため、全て漢字で記されていることをご存じでしょうか。例えば百人一首でも有名な持統天皇の「春過ぎて夏きたるらし白妙の衣干したり天の香具山」という歌は、「春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山」と記されています。

こうした「万葉仮名」で記された万葉集の中には、研究者の間でも訓み方が分かれる歌、どう訓んでよいか分からない歌が残されています。この「難訓歌(なんくんか)」について取り組んだ卒業生・森ほのかさんに、話を聞きました。

万葉集の論文を2本書きました!

―卒業生・森ほのかさんインタビュー―

【卒業論文の内容】

私が取り上げた歌(『万葉集』巻2、161番歌)は「向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而」と記されています。通説では「北山に たなびく雲の 青雲の 星離れゆき 月を離れて」と訓まれます。特に「向南山」を「北山に」と解釈する部分について、疑問を持ちました。

「“南を向く山”だから“北山”だ」といった表記のしかた自体は、万葉集では珍しい方法ではありません。他に「かむなみやま」と訓む説も有力ですが、いずれの場合でも「南を向く山」という把握が前提です。

私はここで、「向南山」が 漢籍(古代中国の書籍)でどういう表現を担っていたかに注目しました。万葉集は当時以前の漢籍に大きな影響を受けています。調べると漢籍でも「向南山」という表現は幾つかありました。しかしそのいずれも、「南を向く山」ではなく、「南山に向く」「南山に向かう」を表現するものだということが分かりました。

この歌にまつわって「南山」と呼べる場所はあるか。この歌は天武天皇が崩御した際に、皇后(後の持統天皇)が追悼して詠んだ歌です。そして『古事記』の序文では、大海人皇子(他ならぬ天武天皇)が吉野に退いたことを「南の山に蝉のごとくぬけましき」と表現しています。

この歌の「南山」は、当時の都から南にあり、天武天皇や後の持統天皇にとって重要な縁を持つ「吉野」のことなのではないか。そして「向南山」は「北山に」と訓むよりも、「み吉野に」や「み吉野へ」などと訓じることもできるのではないか。そういう説を提唱しました。

また「たなびく雲の」と理解されてきた「陳雲之」は、『万葉集』の写本の一つである金沢本には「凍雲之」と書写されている可能性を指摘し、「凍雲之」と理解する選択肢があるのではないかということを述べました。

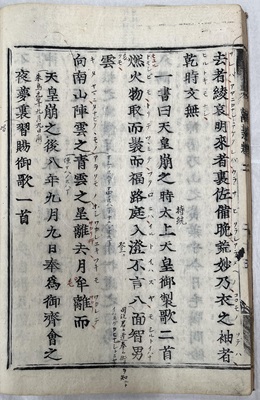

『古活字本 萬葉集』(ノートルダム清心女子大学正宗敦夫文庫所蔵)当該歌箇所

『古活字本 萬葉集』(ノートルダム清心女子大学正宗敦夫文庫所蔵)当該歌箇所

【2本の学術論文を公表】

卒業論文をまとめる前に、まず「陳雲之」に関する考察を論文にまとめ、雑誌『清心語文』 に投稿して掲載されました。『清心語文』はノートルダム清心女子大学日本語日本文学会の機関誌です。在学中の投稿と掲載はあまり例がないようですが、4年次生の5月頃に指導教員の東城敏毅先生にお声がけ頂きました。当然、卒業論文自体も完成はおろか、まだまだ試行錯誤の段階でしたし、6月には教育実習もあったので、とても大変でした。

掲載された論文を、考察の中で参考文献等を引用させていただいた各大学の先生方にお送りしたところ、多くの方から批評のご返信をいただきました。なかには、研究会への参加をお誘いくださった先生もおられます。先生方の温かくも、同じ研究を志す者に対する真摯な気持ちに、感銘を受けました。悩みながら模索して論文を書き上げた日々が、救われたような心地がしました。

卒業して一般企業に就職した後に、再度「向南山」の解釈についても『清心語文』に投稿しました。2年続けて『清心語文』に論文を掲載するということは、研究テーマを決めた3年生の頃には夢にも思っていませんでした。『万葉集』の歌一首だけで二本も論文を書くことができる。一つの事象にあらゆる角度から疑問を持ち、解明に向けて様々な思考を凝らす研究の面白さ、そして当該歌の持つ多くの魅力に気づくことができたのは、私の大きな財産です。

いずれの論文も執筆は大変でしたが、家族や友人、先生方が支えてくれて、とても感謝しています。東城先生が講義等でも私の論文を取り上げてくださったことから、難訓歌に興味を持って卒業論文を書き上げた後輩がいるとも聞きました。とても嬉しいです。

【卒業後の研究との関わり】

私は岡山県立岡山南高校の商業科の出身です。簿記や情報処理などの専門知識を学んだことが、論理的に物事を考える力につながりました。日本語日本文学科で論文を執筆できたのはその力のお陰だと実感しています。

現在は県内で就職して、営業事務の仕事をしています。営業に関わる業務やスケジュール管理を同時並行して処理する能力が求められます。大学で培った経験を活かして社会に貢献していけるよう、日々精進していきたいと考えています。

卒業後も、学びはできる限り続けていきたいと思っています。去年は大学院の伊勢神宮研修、今年は大学院のゼミ旅行に参加しましたし、大阪天満宮での東城先生と上野誠先生(國學院大學教授)との講演・対談会にも行きました。また、秋には大学院生とともに飛鳥の地を巡るとともに、奈良県立万葉文化館での東城先生の共同研究のシンポジウムにも行きました。

このような機会に万葉の故地を訪れると、自分の生まれる何百年以上も前にもこの地には人の営みが確かにあり、それを語り継ぐ遺跡や史料がこうして現代まで大事に残されているという、その歴史の偉大さや人々の思いに、ただただ圧倒されて心が動かされます。

私が学び続けるのは、自分の知らない世界と出会いたいという好奇心からです。「知る」ことは楽しいことですし、知らなかった世界の中に自分との共通点を見いだせた時は、何よりも興味深く感じます。『万葉集』には、現代を生きる私たちにも共感できる「感情」が多く詠まれています。時代を遠く離れた人々に、歌を通して共感すること。この、人にしかできない体験を、今後も重ねていきたいです。

【森 ほのかさん】

岡山県立岡山南高等学校出身。2022年度卒業。

現在、岡山県内の精密機器メーカーに営業事務職として勤務。

【森 ほのかさん既発表論文】

・森ほのか「『万葉集』巻二・一六一番歌『陳雲』についての考察―金沢本万葉集の検討―」

『清心語文』第24号(2022年11月)

https://ndsu.repo.nii.ac.jp/records/566

・森ほのか「巻二・一六一番歌『向南山』についての考察」『清心語文』第25号(2023年12月)

https://ndsu.repo.nii.ac.jp/records/2000072

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・活躍する卒業生

・東城敏毅教授(ブログ)