2025年1月24日(金)、ノートルダム清心女子大学トリニティホールに於いて、本学と本学が加盟している「おかや

このイベントは、県内企業・団体の課題解決や新規事業創出を加速させる

企業・団体62名、研究者・大学関係36名、大学生31名(内、岡山大学DS部16名)、計129名が参加し、シーズ

野上保之OI-Start会長(岡山大学)の挨拶、本学豊田

「DXやデジタル技術を活用する企業や学生が、データの収集とその活用方法に苦労している。このようなイベントを通じて、内発的な動機付けが促進され、より多くの連携が生まれることを期待している」と話す野上会長

「DXやデジタル技術を活用する企業や学生が、データの収集とその活用方法に苦労している。このようなイベントを通じて、内発的な動機付けが促進され、より多くの連携が生まれることを期待している」と話す野上会長

続くゲストトークには、本学家政学部

「笠岡市民の幸福度を上げる持続可能なまちを指しています。現代は「風の時代」と言われ、知識やコミュニケーションが重要視されています。過去の価値観にとらわれず、柔軟な発想で知恵を出し合い、共有することが重要な時代です。今日お集まりの皆様には、産官学の連携で、若者とともに未来社会をデザインしていただきたいと思います。」と力強く語られました。

笠岡市の取り組みと課題について話す栗尾市長

笠岡市の取り組みと課題について話す栗尾市長

シーズ発信では本学情報デザイン学部の鈴木優准教授と河野英太郎教授が発表しました。

鈴木優准教授(研究紹介)

河野英太郎教授(研究紹介)

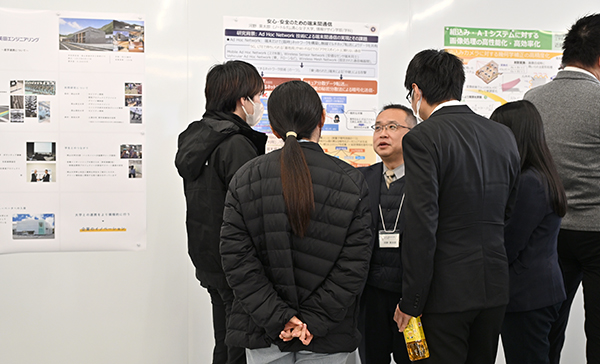

ポスター展示では、シーズ発表した前述の2名の他、人間生活学食品栄養学科の小林謙

多くの企業・自治体の方が熱心にご覧になっていました。

小林謙一教授(研究紹介)

吉金優准教授(研究紹介)

前川浩基准教授(研究紹介)

岩瀨真央美教授が所属する国際文化学部は情報デザイン学部と同じ

グローバル化する企業では、国際コミュニケーションも課題の一つであると伺い、ベトナムの法律を専門とする同教授の出展と

岩瀨真央美教授(研究紹介)

ポスター展示は次のとおりです。

・「安心・安全のための端末間通信」 情報デザイン学科 河野英太郎教授

・「AIを用いた個体識別・状態計測に関する技術」 情報デザイン学科 鈴木優准教授

・「ビジネスに活用するAI・データサイエンス 製造業から小売業・サービス業まで、様々な業種を支援」 情報デザイン学科 前川浩基准教授

・「新たな国民病「臓器繊維化症」から身体を守る機能性食品成分の探索」 食品栄養学科 小林謙一教授

・「地域食品の価値を測る・探す・確かめる・活用する」 食品栄養

・「ベトナム進出において日系企業が直面する問題―ベトナム社会

「テクノロジーで創造する人と動物の豊かな体験のデザイン」と題して発表する鈴木優准教授

「テクノロジーで創造する人と動物の豊かな体験のデザイン」と題して発表する鈴木優准教授

「安心・安全のための端末間通信」と題して発表し、ポスターの前で質問に答える河野英太郎教授

「安心・安全のための端末間通信」と題して発表し、ポスターの前で質問に答える河野英太郎教授

後半のアイデア創出イベント「アイデアソン」では、参加者が12のグルー

各グループに企業・団体、学生、大学教員が1名以上属し、岡山大学のDS部員がファシリテータを務め、多角的な視点から意見交換し、課題解決の糸口を探りました。

本学からも5名の学生が参加しました。

参加した本学学生は、「企業の方々が自分の意見を真剣に聞いてくださった。このような経験は初めて。参加してよかった」と感想を述べていました。

最後にOI-Startの安東 幸恵副会長(岡山県産業振興課総括参事)が「このOI-Startは、産学官が連携してデジタル技術を活用したイノベーションを創出し、岡山県内企業の生産性や魅力の向上、若者の県内定着を推進することを目的としています。企業、大学研究者、学生がイノベーションの創出や課題解決にむけたアイデア創出イベントが開催できたことは、とても有意義であったと思います。」と総括され、閉会しました。

笠岡市の課題について意見交換 (左から3番目が本学学生)

笠岡市の課題について意見交換 (左から3番目が本学学生)

ノートルダム清心女子大学で今回のような産学連携イベントを開催するのは初

会場となったトリニティホールは、「トリニティ=三位一体」とい

本日は熱い議論がかわされ、課題解決の糸口を発見した企業さんも

これからも本学に集う人々との交流を通して、平和でよりよい未来を創るための取り組みを実践して参ります。

最後になりましたが、ご参加くださった皆様、このような機会を与

※三位一体:キリスト教の核心的な教義を表す用語で、まことの一致、

トリニティホールの詳細はこちらをご覧ください。

産学連携センター

(リンク)

・社会連携・研究

・教員紹介

・食品栄養学科

・情報デザイン学科

・国際文化学科

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-