山根 知子(やまね ともこ)

近代文学担当

宮沢賢治・坪田譲治を中心に、

明治・大正の小説や詩および児童文学を研究しています。

文学によって人の心の中に生まれるもの

―〈文学創造都市おかやま〉と坪田譲治―

〈文学創造都市おかやま〉と岡山ユネスコ協会

2024年11月、岡山芸術劇場ハレノワ小劇場で行われた、「岡山ユネスコ協会」と「岡山市」の共催による行事に参加しました。この行事は、「岡山ユネスコ協会」にとっては活動再開30周年であり、「岡山市」にとってはユネスコ創造都市ネットワークに〈文学〉の分野で加盟認定されてちょうど1年となった記念として、両者が連携する未来像を確認する意味をもつ場となりました。

そのプログラムのなかで私は、「坪田譲治文学の世界観とまちづくり」と題する講話を予定していたことから、これまで学生団体「ツボジョーワールド探検隊」をはじめとする文学普及活動を進めていた立場から、坪田譲治文学の世界観について伝えたいと願って語りました。

ここではそのなかから、岡山市名誉市民である坪田譲治の文学が、「文学創造都市おかやま」の動きと「岡山ユネスコ協会」の実りとに、いかに深く通底し、ユネスコ活動の未来につなげられるかについて、考えさせられたことを述べたいと思います。

坪田譲治文学における平和の希求

これまで学生たちと坪田譲治文学の普及活動を進めたなかで考え発信してきた坪田譲治文学の世界観は、ユネスコの精神との響きあいをもっていたと思われます。

そのユネスコの精神として核となる言葉は、「ユネスコ憲章」前文の次の一文だといえるでしょう。

戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

ユネスコは、第二次世界大戦後、人類が二度と戦争の惨禍を繰り返さないように、「人の心の中」に築く「平和」への願いを土台となる精神としています。「人の心の中」をあらゆる命に対する愛情で満たすことは、まさに譲治自身が、人生の歩みのなかで、また文学を通して実践したことでした。

そこで、譲治が心の平和を求めるようになった人生の要となる出来事について紹介しましょう。

譲治は、岡山駅西口方面に歩いて20分ほどの島田という農村で生まれました。現在の島田本町です。父親の代では、島田製織所というランプの芯を折る工場を、岡山でも近代化の先駆けとなる時代である明治13年に創業しました。以来、坪田家の家業は、この工場を引き継いでいました。次男である譲治も東京にいましたが単身で戻ってきて、兄を助けて働いていました。この工場は、叔父など坪田親族とともに、身内の経営として発展しつつありました。

しかしながら、この経営は、親族同士が各自の利害を求めて争う状況となりました。兄は叔父との関係のなかで自殺に追い込まれ、兄の死後は、譲治がこの争いのただなかに置かれてしまいます。

その結果、譲治も工場の役職を落とされて、東京に逃げ帰るようにして、妻と3人の子供のもとへ戻ります。こうして、一家は借金をしてしか生きていけないような貧困のなかに放り出されるのです。

しかし、まさに悪事を働いているように見えた叔父たちの心を、譲治なりに叔父たちの立場から落ち着いて考えることができるようになると、後悔の思いが次のように湧いてきました。

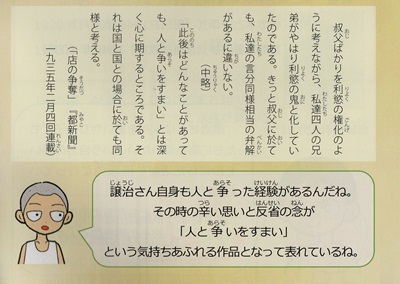

叔父ばかりを利欲の権化のように考えながら、私達四人の兄弟がやはり利欲の鬼と化していたのである。きっと叔父に於ても、私達の言分同様相当の弁解があるに違いない。(中略)「此後(こののち)はどんなことがあっても、人と争いをすまい」とは深く心に期するところである。それは国と国との場合に於ても同様と考える。(「店の争奪」1935年)

「ツボジョーワールド探検隊」による坪田譲治紹介冊子 『実り多き未来へ』より (2022年度)

「ツボジョーワールド探検隊」による坪田譲治紹介冊子 『実り多き未来へ』より (2022年度)

譲治はこうして自身の苦い体験も活かした形で、文学創作を通して、「人間としてのあり方」「寛容の心」を模索するようになります。そうした争いを超えようとする心を描くことで生まれた代表作となる長編小説「風の中の子供」(1936年)や「子供の四季」(1939年)が、新聞小説として広く世の中に響き、譲治は作家として人間としてその真髄を発揮していくことになります。

さらに時代は進み、争いが「国と国との場合」に至ってしまった第二次世界大戦を通じて、譲治は、戦中には争いの心を超えようとする思いを童話「七人の子供」(1940・41年)に託し、戦後には人々の悲しみを童話「きつねとぶどう」(1946年)に寄せるなど、数々の作品を生み出しました。

文学によるまちづくり

譲治の歩みを見ていると、逆境によってどん底まで砕かれた譲治の心は、やがて他者に開かれた心の価値に目覚め、徐々に他者の心のかけがえのなさを感じながら、あたたかい心の平和を希求する道行きへと導かれたと思えます。

文学作品全般を見渡しても、「人の心の中」に「平和のとりで」を築くことは、譲治のみならず、広く文学者たちが心のなかに様々な形で希求した方向であり、こうした文学的感性によってゆたかに育まれるものであると感じられます。

講話を終えたあと、子供たちによる演劇やメッセージ、文芸部の高校生の語りが披露されました。それらを聴きながら、〈文学の力〉を原動力とした一人ひとりの心が、平和と幸せの種を育てることを想い、文学が真の平和を広める可能性を力強く感じないではいられませんでした。

「ツボジョーワールド探検隊」による坪田譲治紹介冊子 『金色の実』表紙・裏表紙(2024年度)

「ツボジョーワールド探検隊」による坪田譲治紹介冊子 『金色の実』表紙・裏表紙(2024年度)

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・「ツボジョーワールド探検隊」(これまでの活動)

・山根知子教授(教員紹介)

・附属図書館(坪田譲治コレクション)