【著者紹介】

中井 賢一(なかい けんいち)

古典文学(中古)担当

平安期を中心とした物語文学の研究

古典文学の教材化の研究

中井 賢一(なかい けんいち)

古典文学(中古)担当

平安期を中心とした物語文学の研究

古典文学の教材化の研究

断想二題(その5)―源氏物語と雨と…―

一 雨①

一瞬、空全体が雷にひび割れた鏡のように見えた、沛然たる雨が粉々にこわれたガラスのカーテンのように、ふたりのあいだに落ちてきたのだ。

――トルーマン・カポーティ「無頭の鷹」より

大河ドラマで紫式部が取り上げられたこともあり、改めて『源氏物語』に注目が集まっているようである。長く『源氏』を読んできた一人として、また、『源氏』研究の裾野拡大を願う一人として、まずは大いに喜ばしく思う。今後とも、『源氏』愛好者が増えていくことを願いつつ…。

さて、『源氏』中、最も有名な「雨」のエピソードは、帚木巻、いわゆる「雨夜の品定め」(注1)かと思われもするのだが、今回は、賢木巻、光源氏・朧月夜の密会露見の場面に注目したい。

雨にはかにおどろおどろしう降りて、神(=雷)いたう鳴りさわぐ暁に、殿の君達(=右大臣家の子息達)、宮司(=弘徽殿大后付きの役人)など立ちさわぎて、こなたかなたの人目しげく、女房どもも懼ぢまどひて近うつどひ参るに、いとわりなく、(ア)(光源氏は)出でたまはむかたなくて、明け果てぬ。(…中略…)大臣(=右大臣)わたりたまひて、まず宮の御方(=弘徽殿大后の所)におはしけるを、村雨のまぎれにて、(イ)(光源氏も朧月夜も)え知りたまはぬに、(右大臣は)軽らかにふとはひ入りたまひて、御簾引き上げたまふままに… (引用は新潮『集成』本に拠る)

光源氏は、右大臣邸で、右大臣の娘、朧月夜と密会を重ねていた。当時、右大臣方は、左大臣方と政治上の敵対関係にあり、左大臣方に属する光源氏を何かと目障りに思っていたこともあって、そもそもが危険極まりない密会だったのだが、ある時、急な大雨のせいで人々が立ち騒ぎ、光源氏は、人目に付かずに退出することが叶わなくなってしまう。そこに、右大臣当人が、弘徽殿大后や朧月夜らの見舞いのため(注2)に訪れるのであるが、雨音に紛れてしまい、光源氏も朧月夜もその気配を察し得ず、結果、遂に、右大臣に現場を押さえられる形で密会の事実が露見する、という流れである。

注目すべきは、この「雨」ゆえ、傍線部分、(ア)光源氏が足止めを食うこと、そして、(イ)光源氏らが右大臣来訪を知り得ないこと、だろう。周知の通り、この密通露見が大きな要因となって、光源氏は須磨への退去を余儀なくされてしまう。

…ということは、もしこの夜、「雨」が降らなければ、当然、(ア)も(イ)もあり得ず、従って、光源氏の未来に須磨は無かったことになる…(注3)。

絶大なる「雨」の効果。『源氏』中、取り分け注目すべき「雨」の一つである。

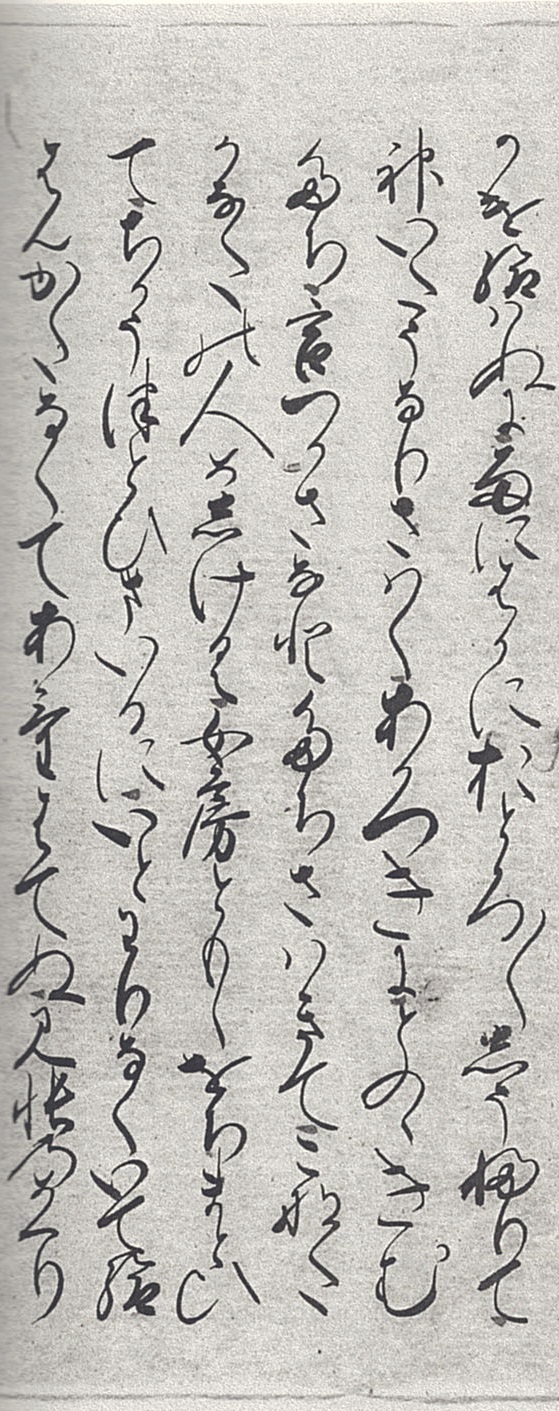

「(かせ給はぬに)雨にはかにおとろおとろしうふりて…」(画像は『大島本源氏物語』(角川学芸出版)による)

「(かせ給はぬに)雨にはかにおとろおとろしうふりて…」(画像は『大島本源氏物語』(角川学芸出版)による)

二 雨②

雨は一粒一粒ものがたる

人間のかなしいことを

――山村暮鳥「雨は一粒一粒ものがたる」より

少しく私事を記すことを許されたい。昨年8月、台風の影響が様々に残る日、父が他界した。退院の話さえ出ていた矢先の急変だっただけに、まさか、と思いつつ、私が父の病室に到着した時、もはや父は何を話しかけても返事さえできない状態であった。それでも、どうやら私が来たことは分かったようで、目と唇がかすかに動き、何か言おうとしたようではあったが、叶わぬまま、程なく息を引き取った。

後のことはあまりよく覚えていない。ただ、不思議なことに、その時、計ったかの如く、雷がひらめき、病室の窓を雨粒が叩き始めたことは、みるみる冷えていく父の手の感触ともども、はっきりと覚えている。…涙、なのだろうな…。あまりにありきたりな発想であったろう。が、しかし、私には、あの「雨」が、不安定な空模様のせいだけとは、今も、どうしても思えないのである。

注

(1)長雨が続く頃、宮中に宿直中の光源氏のもとに、頭中将らが集まってくる。光源氏宛の、女性達からの手紙を頭中将が見たがったことを契機に、各自の体験談に基づきつつの女性論へと発展していく。この時、話題に上り、頭中将が特に推した中流階級(=「中の品」)の女性への興味もあって、光源氏は、空蝉などとの恋に進んでいく。

(2)「風雨、雷鳴などのあと、父や兄弟、夫などが女たちを見舞うのが、当時の風習。」(『集成』本頭注)

(3)無論、「雨」以外の何かが端緒となって、密通が露見する、という展開もあり得ただろう。今は、『源氏』が、密通露見・須磨流離という展開のため、「雨」を、いわば、巧妙に利用している点を強調したい。