2024年3月6日に、川崎医療福祉大学において、「認知症オレンジパートナー実行委員会」主催のセミナー「認知症になっても暮らしやすい社会をつくる〜本人の言葉を中心に発信していく~」を開催しました。「認知症オレンジパートナー実行委員会」は、福祉や看護を学ぶ岡山県内5大学(岡山県立大学、川崎医療福祉大学、新見公立大学、ノートルダム清心女子大学、美作大学)の有志が連携し、認知症の正しい理解啓発に関する活動を行う団体です。今年度、清心からは人間生活学科福祉ゼミの学生8名が参加しました。昨年発足した実行委員会から引き継ぎ、新たなメンバーで企画・運営についてオンライン等で話し合いを重ねました。

企画コンセプトとして大切にしたのは「当事者と一緒に考える」ことです。イベント当日は、若年性認知症当事者の丹野智文氏と県内の認知症当事者3名をお迎えし、質問形式やグループディスカッション形式で、「認知症になっても暮らしやすい社会」について考えました。

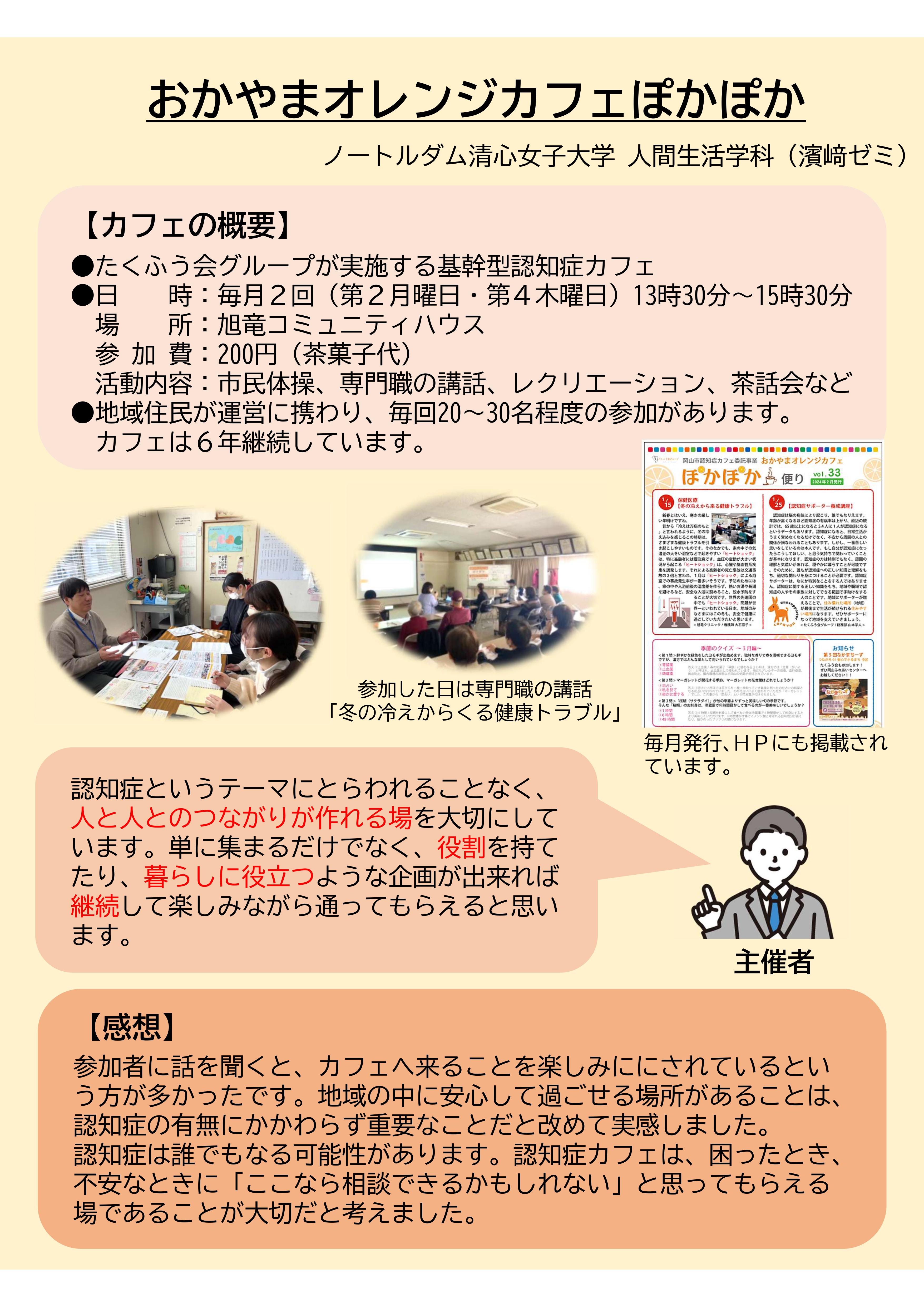

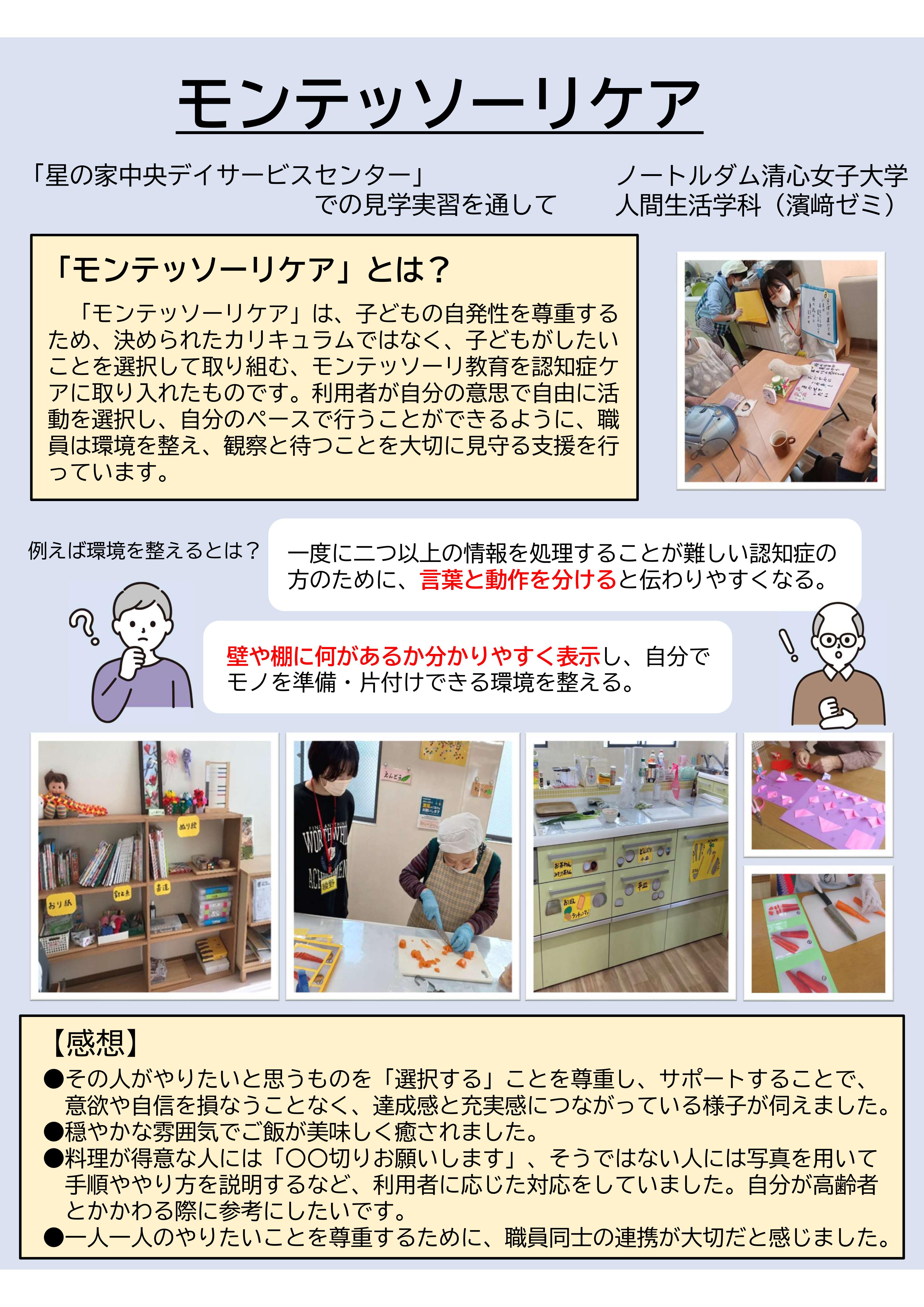

また、各大学で認知症への理解を深めるために取り組んだ内容をポスターにまとめて掲示しました。私たちは、「おかやまオレンジカフェぽかぽか」「モンテッソーリケア」「イオンスタイル岡山サポートレジ」への取材や見学実習の内容をまとめました。

【参加した学生の感想】

・丹野さんが「認知症になっても暮らしやすい」よりも「誰もが安心して認知症になれる」の表現の方が良いと言われたことが印象に残っています。誰もが我が事として考えていくことが大切だと思いました。

・実習などで認知症の方と会話をする際、何をどのように話せばよいのか難しく感じることがありましたが、「普通の人と同じように話してほしい」と言われ納得しました。また、「体調どうですか?」と聞くだけでは、会話も広がらないし、尋問されているみたいだと言われていて、確かにと思いました。これからかかわるときに意識したいと思います。

・ディスカッションで認知症家族の方が、「家族同士が集う機会がほしい、そういった場が大切」「かわいそうな会ではなく、もっと明るく、明日からの支援の力になるような会にしたい」と言われていました。そのような集いの場に参加したり認知度を高めたりすることは大学生の私たちにもできることだと思います。

・認知症の人にとって当事者との出会いがとても大きく、外に出ていくきっかけになることが分かりました。認知症カフェなどは地域にありますが、認知症当事者同士が気軽に集えて、認知症を前向きにとらえられる会は多くないと思います。そのような集いの場が増えるように考えたり活動したりしたいと思いました。

当日の記事はこちらからご覧いただけます。

・人間生活学科

・研究分野(人間生活学科)

・人間福祉学コース(学科紹介)

・人間福祉学コース(ブログ)