星野 佳之(ほしの よしゆき)

日本語学担当

古代語・現代語の意味・文法的分野を研究しています。

言語は人の口から発せられる。しかし人の口から出る音(おと)の全てが言語だろうか。私の「日本語文法論Ⅰ」という授業は概ね毎年、そのような問いから始まる。ゲップについては「言語ではない」とほぼ学生全員の答えが揃うが、では嫌悪感を抱く害虫が急に現れた時に挙げる「きゃあ」という悲鳴は文かと問うと、答えは大抵半々に割れる。「無意識、反射的な『きゃあ』は生理現象と同列で、言語ではない」という意見が、一定以上の支持を得るのである。

結論から言えば、「きゃあ」は言語、文である。我々は満開の桜に出くわしたときは普通「わあ」と言い、「きゃあ」と言わない。「『きゃあ』と言うべき事態ではない」という程度には、状況に対する判断がそこにはある。「桜が咲いている」が判断に対応して文ならば、「わあ」「きゃあ」も文なのである。「わあ」「桜」「咲いてる」「桜が咲いている」「何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか」等、これらはいずれも文であることには変わりなく、分析の粗密に違いがあるだけだ。単細胞生物と人間が、等しく一個の生命であるのと同じである。

*

「八雲立つ出雲八重垣 妻籠みに八重垣つくるその八重垣を」(古事記)などは、体言止めが二つ並べられただけの、相当に単純な言葉と言える。しかしこのウタとて、「八重垣」の内実を「妻と籠もるために作る、その」と言語化する。「旭川の桜、二人で眺める旭川の桜」とでも言うようなものだから、単に「あはれ、桜」とだけ言うのより、一歩も二歩も分析と表明が進んでいるのである。

では沖縄の古謡集『おもろさうし』に載る次のウタなどはどうだろう。私はこれを一時期、「あはれ、桜」式の単純を極めたウタに近いものと思っていた。

「勢理客のノロ/あけしののノロ」は神女の名である。「ノロが、雨を降らせて、鎧を濡らして/運天港、小港に(船を)着けて/大和、山背の兵隊」と、連用中止、体言止めが並ぶだけの形はいかにもシンプルだ。雨で敵兵を妨害しようと呪詛する必死の心情は、言語化されずにウタの外で共有されるものであるかのようだ。「桜」とつぶやけば、共に眺める二人には共有された気持など自明なように。

ところが沖縄学の泰斗・外間守善(ほかま・しゅぜん)はこれに、(呪詛を続けたのに、敵兵どもは恐れげもなく)とか(とうとう上陸してきてしまった。)などと補訳を施す(『鑑賞日本古典文学25 南島文学』角川書店)。どこにそんなことが書いてあるのだろうと、外間の意図を理解するのには少し時間がかかった。

しかし、この戦いが奮闘虚しく劣勢にあるらしいことは、詞章だけで明らかなのだ。「武装した者」「着岸して」「ヤマト、山城の軍勢」。最初「鎧を着た者」としか見えなかった者たちが、今やシマの者には異形の月代を剃った「ヤマトの兵士」だとはっきり見える。徐々に、着実に外来者が近寄ってくる侵攻の時間が、このおもろには流れている。果たして見た目ほどに単純なウタかどうか。

名詞を投げ出して終わるようなウタを、我々の祖先は残さなかった。そんな単純すぎるウタは、最初から詠まれなかったのかも知れない。或る段階で祖先が伝える気を失ったのかも知れない。

*

知りうる最古のウタたちからしてこうなのだが、以来の文学的蓄積の上に立つ我々の歌は、実は相当に凝っている。現代の沖縄歌謡「女工節」など、並みの歌詞ではない。「友と別れた村のはずれ」「親と別れた那覇の港」「那覇までや我島 船乗りば大和」と故郷から次第に遠ざかる様は、まだ古代歌謡でも詠めよう。しかしシマとの隔たりは距離だけではなかった。友一人いない中桜木にもたれて泣き、月を眺めてもシマの影が浮かび、母に届くかとせめて窓を開けて歌声を挙げた末に、女工は最後こう歌う。「紡績はねお母さん、楽だと聞いて来たけど、楽でもないの、辛いのよお母さん」。シマでの農作業と違って工場勤務は楽だと思っていた。母は今もそう思っているだろう。しかし違うのだ。共感してくれる人を故郷にも持てぬところまで来た以上、歌の世界はここで閉じて続きようがない。沖縄と本土の近代化が時に貧しくもたらした分断の内に沈む女工の孤絶をかように歌い尽くしたのなら、上代やおもろの歌人たちも誉めてくれるのではないか。

「勢理客のノロのおもろ」と「女工節」については過去にもエッセイで触れたことがあるが、何か言い残したような気がしてまた書いてみた。今年が節目の年だからだろう。

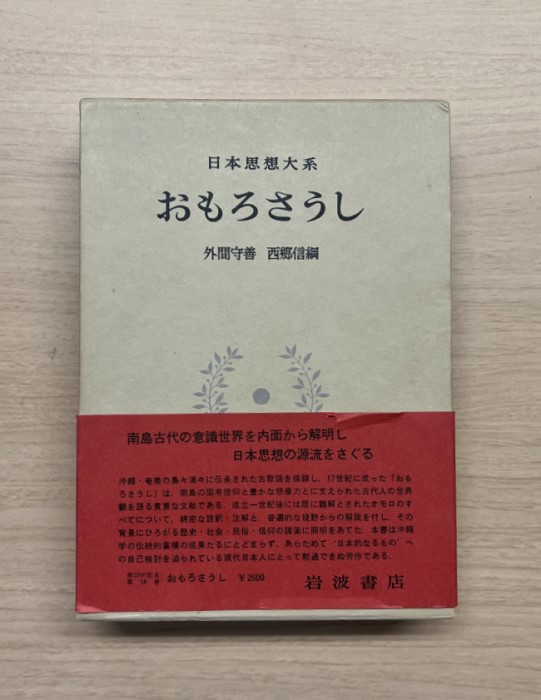

『日本思想大系 おもろさうし』(外間守善・西郷信綱編、岩波書店)。手軽におもろを一覧できるようになったこの画期的な書籍が刊行されたのも、1972年でした。

『日本思想大系 おもろさうし』(外間守善・西郷信綱編、岩波書店)。手軽におもろを一覧できるようになったこの画期的な書籍が刊行されたのも、1972年でした。

・星野佳之准教授(教員紹介)

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・日文エッセイ