中井 賢一(なかい けんいち)

古典文学(中古)担当

平安期を中心とした物語文学の研究

古典文学の教材化の研究

一 卑怯な女三宮

先の拙文「断想二題」(「日文エッセイ213」2021.7)に対し、いくつも感想等をお寄せいただいた。予想外のことで、心より感謝申し上げたい。二題のうち、熊本地震に纏わる「一 災害と文学と教育と」よりも、背信者に纏わる「二 ○○○○は二度裏切る」により多くのご意見をいただいたのは、拙文中に女三宮(『源氏物語』)への言及が少なかったからであろう。ここに少しく追記する。

周知の通り、女三宮は、光源氏の正妻であり、従って光源氏の政治権力基盤たる六条院の女方トップ、長とも代表者とも言うべき立場である。また、琴の当代第一人者光源氏の薫陶を受けた弟子であり、従ってその後継者たるべき立場でもある。かかる種々の立場を省みることなく、密通、出家と、共に私情を優先した「二度の裏切り」は、女三宮自身の信用を失う愚行であっただけでなく、光源氏にとって、正妻としての、六条院の女方代表者としての、弟子としての女三宮の世評を、いずれも保つべく後見し積み上げてきた数多の努力とその成果を踏みにじる、まさに背任行為であり、光源氏その人と六条院の権威・実績を侮辱し、ひいてはそれらが拠って立つ桐壺帝以来の理想的治世像をも貶める、取り返しのつかない破壊行為でもあった。自分のことしか考えず、自分が何をしでかしたのか、その影響の大きさすら理解し得ない女三宮に対し、光源氏の憤怒は当然である。

ただ、光源氏を真に憤らせたのは、「裏切り」それ自体よりも、特に出家に見られるその卑怯なやり口だったのではないか、と私は思う。

出家の実行(『新大系』柏木巻pp.16-18)に際し、女三宮は、来訪中の朱雀院に、後見者光源氏を通すことなく、自ら泣訴する。それを朱雀院が認め、手ずから直ちに戒を授けることになったとあっては、光源氏としては、他の僧にならばともかく、上位者であり実兄でもある朱雀院に反抗してそれを阻止することは、まずもって不可能である。この場面、女三宮に呼応して動き出す朱雀院に、光源氏は密通のことも忘れるほど耐えがたい悲しさ・無念さを覚えたとあるが、密通以上に光源氏が耐えがたかったこと、それは、「裏切り」のために朱雀院という上位者が動いたこと、否、女三宮が「上位者」朱雀院を動かしたことではなかったか。そして、女三宮が「上位者」を盾に安全圏から光源氏の反論・反抗を封殺したことではなかったか。

そもそも女三宮は、密通の子薫に光源氏が冷淡なことを恨み、我が身が辛くて出家を思い立ったという(柏木巻p.13)。出家の動機は、密通についての反省の情でも光源氏への謝罪の念でもなく、自身の行為に無自覚な、被害者然とした他者批判と自己愛であった。

意図的であろうがなかろうが、光源氏らやその組織を傷つけ窮地に追いやっておきながら、「上位者」の陰に逃げ込むことで保身を図り、謝罪するどころか非を光源氏に転嫁して良しとする女三宮には、極めて卑怯な利己の念を見通さざるを得まい(注1)。

さて、以上を考え併せた上で、ふたたび問いたい。では、女三宮はどうなるのだろうか。女三宮の未来についてはどう考えれば良いのだろうか…。先の拙文にも触れた通り、物語上、女三宮には、「裏切り」を後悔し改心する、ということがない。また、さような女三宮像と、「悔やむ浮舟」像との対照性は、いかにも顕著である。だとすると、物語構造の観点からも、おそらく、浮舟のごとき「救済の可能性」は、女三宮の未来には開けはしまい。そう読まねばなるまい。筋を通さない女三宮。「卑怯」の代償…。女三宮が失ったものは、女三宮が破壊したもの同様、ただただ大きい、ということだ。

……しかし、それは、あくまで「物語上」は、である。私は、同時に必然として次の問も抱く。もし「物語上」ではなく、光源氏が実在したなら、女三宮が実在したなら、果たして女三宮の未来は変わるだろうか…。例えば、いつか、女三宮の後悔と改心があったなら…、光源氏への真摯な謝罪があったなら…。光源氏は全てを許すのではないか…。

しばし、女三宮の「救済」の未来、「平安」の未来を、想像してみるのである。

二 ヒキョーな夕顔

光源氏と夕顔の恋は、周知の通り、夕顔が扇に和歌を記して陋屋より光源氏に届けて寄越したことから始まる(注2)。

(光源氏が扇をご覧になると)もて馴らしたる移り香いと染み深うなつかしくて、おかしうすさみ書きたり。《★》

心あてにそれかとぞ見る白露の光添へたる夕顔の花

そこはかとなく書きまぎらはしたるもあてはかにゆへづきたれば、いと思ひのほかにおかしうおぼえ給(注3)。(『新大系』夕顔巻p.103)

光源氏その人を名指しするかのごとき歌を、しかも、女君サイドから読みかけるという夕顔の行為は、頗る挑発的、且つ主導的で、多く先行研究に「遊女性」とすら評されるほど、その大胆さは異彩を放っていると言えよう。アバンチュールの相手として光源氏の目に映るのは、「極めて大胆な女君=夕顔」というわけである。

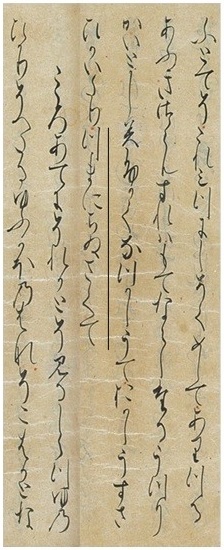

【写真】傍線部に「つまにちゐさくて」とある(影印は『尾州家河内本源氏物語』(八木書店)による)

【写真】傍線部に「つまにちゐさくて」とある(影印は『尾州家河内本源氏物語』(八木書店)による)

ところが、さような夕顔像は、『新大系』等、現行の活字テキストの夕顔像、即ち、いわゆる青表紙本『源氏物語』の夕顔像であり、例えば、河内本のそれは少々異なっている。上の夕顔巻の引用箇所、河内本の本文は、《★》部分に、「つまにちゐさくて」とあるのだ。これは、「端に小さくて」の意であり、つまり、夕顔の「心あてに」歌は、扇の端に、それも小さい文字で、書かれたものだったことになる。だとすると、かかる夕顔からは、大胆さとは逆の、控え目で、弱々しい印象も看取されてくる。即ち、河内本の夕顔は、女君サイドから歌を送りつけるような大胆さにも関わらず、同時に心細いような弱々しさをも垣間見せる人物なのである。光源氏の目に映るのは、「極めて大胆、しかし繊弱な女君=夕顔」というわけだ。……してやられたり!これはヒキョーである。女君としての、強弱相反する性格、その、落差と言うべきか、振れ幅と言うべきか、「大胆」でありつつも「繊弱」でもある、押しつつも引く、何とも謎めいた二面性が、河内本の夕顔には際立っている。それらの不思議な同存・両立が、光源氏の心を惹き付けたことは想像に難くない。

思えば、光源氏自身、夕顔に執着する我が心がもの狂おしく不思議なほどで、なぜここまで思い煩うのか分からない、と当惑していたのであり、その際にも、夕顔の、若々しいにも関わらず恋を熟知した、その相反する様子を想起していた(夕顔巻p.113)。

つまり、夕顔は、その「落差」、「振れ幅」を大きな武器に、光源氏の心を捉えるのである。そして、それは、河内本にあっては、夕顔の歌が光源氏に届けられた時から始まっていたのであり、厳密に言うならば、早く、夕顔が扇の「つまにちゐさく」記した、まさにその瞬間、既に仕掛けられていたのであった。

夕顔の不思議な二面性、その魅力が強調されることになる河内本の夕顔像。河内本の光源氏にとっては、やはり、何とも「ヒキョー」なのである。

注

(1)女三宮の出家には物怪の関与もある。しかし、本拙文、及び先の拙文の通り、女三宮は出家以降にあっても、光源氏に謝罪することはおろか、自ら後悔し改心する、といったことも一切ない。やはり、さような人格・性向の人物と捉えねばならないだろう。

(2)諸説あるが、夕顔は自身の扇に自作の歌を自筆で記した、と考えるべきであろう。

(3)現代語訳「(光源氏が扇をご覧になると)使い慣らした人の移り香がたいそう深く染み込んで心惹かれて、趣深く和歌がすさび書きされている。 ―当て推量ながら光源氏様かとお見受けします。白露の光を加えて一層光り輝く夕顔の花のような夕方の顔のあなた様を。― はっきりとではなく書き紛らわしてある筆跡も優美で品格があるので、たいそう意外なことに素晴らしいと思われなさる。」

・中井賢一教授(教員紹介)

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・日文エッセイ(ブログ)