日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第41回】 2007年3月1日

物語を報道文に書き換える

著者紹介

田中 宏幸 (たなか ひろゆき)

国語科教育担当

日本語表現法・国語科教育法について理論と実践を通して研究しています。

新春の『山陽新聞』に、拙文「表現材料・方法の宝庫」を掲載させていただいた(『山陽新聞』「私とNIE 34」2007年1月8日)。趣旨はご理解いただけたかと思うが、紙面の都合上、割愛せざるをえなかった部分が少なくない。本エッセイでは、「物語を報道文に書き換える学習」の経緯や作品例をご紹介したい。

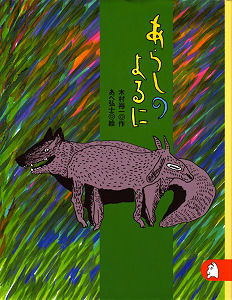

教材には、『あらしのよるに』(木村裕一作・あべ弘士絵、講談社)を用いた。これは、被食・捕食の関係にあるヤギとオオカミが、あるあらしの夜に山小屋に避難したことがきっかけで、正体を知らぬまま友達になり、翌日の再会を約束して別れるという物語である。この夜の出来事、もしくは翌朝起こると思われる事件を、報道文に書き改めてみるのである。

事前学習として、各社の新聞記事を集め、逆ピラミッド型(重点先行型)の文章構成や用語の特徴を整理する。また、『NIEガイドブックシリーズ』(日本新聞協会)を用いてプロの解説に耳を傾ける。こうして材料がそろい、表現方法が理解できるようになれば、常日ごろよりも積極的に取り組むようになる。

もっともこれは、事実に取材して真実を報道する新聞記事の鉄則から言えば、おきて破りの課題だということになろう。にもかかわらず、こうした方法を採用するのは、虚構作文の楽しさを再発見させることと、達意の文章を書く力を育てることとを両立させたいと願うからである。新聞は、身近な表現モデルとしても有効だということに気づかせたいのである。

画像は、「表現材料・方法の宝庫 私とNIE 34」(『山陽新聞』2007年1月8日掲載)

(クリックすると別ウィンドウで記事を読むことができます)

さて、文章表現課題として生かすには、文体をどうするかという問題がある。

最も自然に考えつくのは、「感想文」を書かせることであろう。各場面のヤギとオオカミの心情や、物語の展開について感じたことを文章化するのである。もちろん、これも悪いことではない。だが、生徒たちは、「感想を書く」という学習にいささか食傷気味になっている。「おもしろかった」の一言からなかなか膨らんでいかないのである。

次に考えつくのは、「続き物語」を創作させることである。ヤギとオオカミが翌朝再会したときにいったいどうなるのかというストーリー展開への関心は、生徒一人ひとりの創作意欲を喚起してくれるものとなる。

文章表現の苦手な児童・生徒も、驚くほどたくさんの分量を書き、実に楽しい作品に仕上げていったという実践報告も既に発表されている。

だが、この授業ではもう一ひねりして、「この嵐の夜に起こった事件」もしくは「翌日に起こるはずの事件」を想定した上で、その事件を「報道文」に書き換えさせることにした。出来事をわかりやすく人に伝えようという意識を高めるとともに、事件の核心から書き進めていく「重点先行型」の文章構成法に慣れさせたいと考えたからである。

しかも、「報道文」を書くとなれば、「見出し」や「リード文」も考えなければならなくなる。いかにも新聞記事らしい文章を書かせることによって、題のつけ方を意識させたり、要約の練習をさせたりすることになるのである。

こうした条件下で、書き上げられた文章は、次のようなものである。

画像は、『あらしのよるに』木村裕一作・あべ弘士絵、講談社

〈リード文〉 六月二十五日の昼ごろからサワサワ谷在住のOLヤギ田花子さん(28)が行方不明になっていた事件で、三十日未明に住所不定無職のオオカミ太郎被告(35)を友人捕食の疑いで逮捕した。

〈本文〉 警察の調べによると、ヤギ田さんは二十五日の正午まえ、友人に「前日に知り合った男性と食事に行く」と言って出掛けたきり行方がわからなくなっていたが、翌日の二十六日、フカフカ谷のふもとの「掘っ立て小屋」付近でヤギ田さんのものと思われる遺体が発見された。

三十日の正午過ぎに遺体発見現場付近をうろついていたオオカミ被告を不審に思い問い詰めたところ、「もしかしたら自分が食べてしまったかもしれない」と自供した。

被告は「まさか、それが友人になった動物だとは思わず、つい反射的に食べてしまった」と話している。

しかし、本来オオカミとヤギは捕食・被食関係にあるため、被告の行為は自然の摂理に則ったものであり、不当な逮捕であると弁護側は訴えている。

このような事件は過去にも前例が無く、生物学に詳しいサル山教授も「オオカミとヤギの間に友情が成立することは事実上不可能である」と話している。

現在、警察では被告から詳しい事情を聞くなどして、慎重に調べを進めている。

この作品の他にも、「新聞記者の立場から、オオカミとヤギの証言を柱として、事件の内実を説明することに重点を置いたもの」、「新聞記者の立場から、事件の全容を紹介した上で、原作に沿って事件の推移を説明するという堅実な構成を用いたもの」、「嵐の立場から、事件の起こった原因について、解説記事風にまとめたもの」など、知恵を絞ってまとめた文章が数多く生まれた。

もっとも、これは大学生が書き上げたものであって、中学生や高校生では使える用語も異なってくるであろう。しかし、このような作品をモデルとして、書かせることに意味があると思われる。ちょっと背伸びをし、ちょっと気取って書くことによって、語彙数も増え、「理解語彙」(理解できる語彙)が「表現語彙」(使用できる語彙)に転じていくのである。また、自分が書き手の側に立つことによって、多様なものの見方が存在することを体感し、見方の違いによって取り上げられる情報も異なってくることを実感するのである。

作文指導は、教師の負担が大きく、忙しい日常にあってはついつい敬遠したくなるものである。また、児童・生徒が面倒だとばかりに拒絶感をあらわに示すこともあろう。だが、生徒たちは、内容に興味が持て、書き表し方に見通しがつけば、ぐいぐいと書き進めるようになる。さらに、書き上げたものを読み合うことによって、自己表現することのできた喜びを味わっていくのである。この達成感・成就感を大切にしていきたい。

絵本と新聞とを組み合わせたこの学習は、生徒たちの表現意欲を喚起する点においても効果的である。中学校や高等学校で実践していただければ幸いである。

(注)

NIE(エヌ・アイ・イー)とは、Newspaper in Education(教育に新聞を)の略。学校等で新聞を教材として活用する学習活動のこと。1930年代にアメリカで始まり、日本では1989年から組織的な取り組みが始められた。NIE実践校もこの10年間で倍増するなど、全国的な広がりを見せている。2007年7月26、27日の両日には、岡山市でNIE全国大会が開かれる。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)