日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第28回】2006年2月1日

心のためにする

著者紹介

工藤 進思郎 (くどう しんじろう)

古典文学(平安)担当

『源氏物語』を中心に、平安時代の物語・日記文学を研究しています。

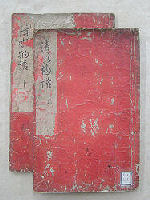

あなたは何のために大学に進み、何のために勉強するのかと問われたとき、即座に返答できる人は案外に少ないのではあるまいか。朝山意林庵(1589~1664)の作と言われる仮名草子『清水物語』(1683年刊)の中に、親に責められて口ふさぎに学文する人もあり。または売り物のためにする人もあり。または飾り物のために学ぶ人もあり。心のためにする人はまれに候へば、心の直るべきやうなし。

という一節がある。これは「学文」すなわち学問をする人たちの堕落ぶりを批判した言葉であるが、今の世にもそのまま通用するもののように思われる。

親の「口ふさぎ」のためや、わが身の「飾り物」とするために大学に進むというのでは、まことに情けないかぎりであるが、将来の有利な就職のために入学するというのなら、古代の官吏養成機関たる

「大学寮」以来のことで、決して珍しいことではない。自分なりの目的ないし目標を定め、それに向かって努力するのは大切なことであるから、就職のための勉学、あるいは卒業するための勉学と言ってもよいが、それをことさら学問の本旨にもとるものと非難するつもりはない。

意林庵の言う「売り物のため」とは、新日本古典文学大系『仮名草子集』(岩波書店)によれば、人に認めてもらいたいために学問をする、の意であるらしい。当世流に言うなら、「就職のための勉学」というのに近いかと思われるけれども、たとえ目先の利益のためであれ、身を入れて勉学に勤しむのは、それはそれとして結構なことではある。しかし、目先のためや卒業するための勉学、あるいは専門的な知識・技芸を身に付けるだけの大学生活では、まことに味気なく、さびしすぎるような気がしてならない。

おのれの心を磨き、人間としての精神の高みへと自分を引き上げるための勉学、意林庵は「まれ」と言っているが、「心のためにする」学問をこそ、ぜひ大学時代に志してほしいと願うものである。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)