ブログ・第20回書道卒業制作展に向けて|vol.8|篆刻(1)の続きです。

------

工程そのものは理解しやすいのですが、とても大変な作業でした。

いくら印材とは言え、石を刀で削るというのはやはり力が要るようです。

しかも一度削ったところは元に戻せません。時間をかけて慎重に刻していくしかありません。刻す部分が必然的に多くなる白文の作品はなおのことです。

篆刻には、印刀以外にも色々な道具を使います。

まず鏡。これは印を押した後のイメージを持つために、印稿を映しているのです。

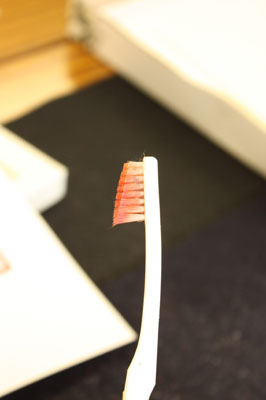

また、上の画像で、歯ブラシが写っているのが分かるでしょうか。

これは、削って出た石の屑を払うためのものです。

場合によってはこの歯ブラシの断面が…

こうなります! 篆刻に必要なコツコツとした作業の一端がうかがえるようです。

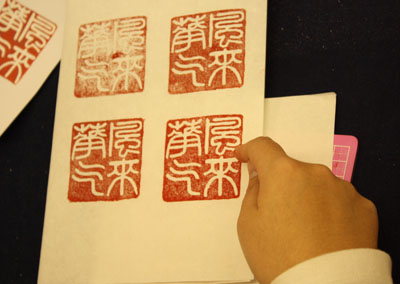

さて、印稿に従って一通り刻したら終わり、ではありません。

実際に印を押してみると、手を入れなければならない箇所が見えてきます。

佐野教授によれば、たいてい「朱文の場合はより細く、白文はより太く」しなければならないそうです。

この学生はこの段階で4回押印しました。作品が少しずつ変わっているのが分かります。

筆による書が一回的な過程の産物であるのに対し、篆刻は印稿の段階から再三練り直し、何度も押しては刻し、手を加えていきます。

でもそれだと「キリが無い!」と思いませんか。どこまで目指すべきなのでしょう。それについては、是非、佐野教授のエッセイ「篆刻―方寸の世界―」をごらんください。

学生の作品は、馬を走らせ、風を塞ぐでしょうか。

【今日のことば】

「私はこういう根気の要る作業が好きなようです」(履修生SY)

※ 第20回 書道卒業制作展 開催日程のご案内 ※

2015年1月22日(木)~25日(日)

詳しくは、第20回書道卒業制作展の開催のご案内をご覧下さい。

・ブログ・第20回書道卒業制作展に向けて|vol.9|篆刻裏打ちへ続く

・ブログ・第20回書道卒業制作展に向けてシリーズ

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)

・書道卒業生制作展

・星野佳之(教員紹介)