日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第90回】2011年4月1日

近世京都の案内書

著者紹介

藤川 玲満(ふじかわ れまん)

近世文学担当

近世中期の文学と出版について研究しています。

前回のリレーエッセイ「『都名所図会』のこと」(第81回)では、江戸時代につくられた名所案内書、秋里籬島(あきさとりとう)の『都名所図会(みやこめいしょずえ)』(安永9年(1780)刊)について、寺院や風俗の解説や挿絵の形式などを中心にご紹介しました。今回は、この作者の籬島がのちに著わした作品から、京都の解説書・案内書の3点を見ていきたいと思います。

紫宸殿 南面にして承明門の内にあり。拾芥抄曰俗に南殿といふ(九間四面庇あり)天暦御記曰遷都より已然には皇居の地に秦川勝が住けるとぞ(紫は天の正色也宸は奥深き貌。殿は堂の高きをいふ也。李

唐の代紫宸殿は宣政殿の北にありと唐書に見ゆ。)(中略)禁腋秘鈔曰。紫宸殿 中略 母屋の中央に御帳をたつ。(中略)○賢聖障子は南殿の内にたてられたり(下略)

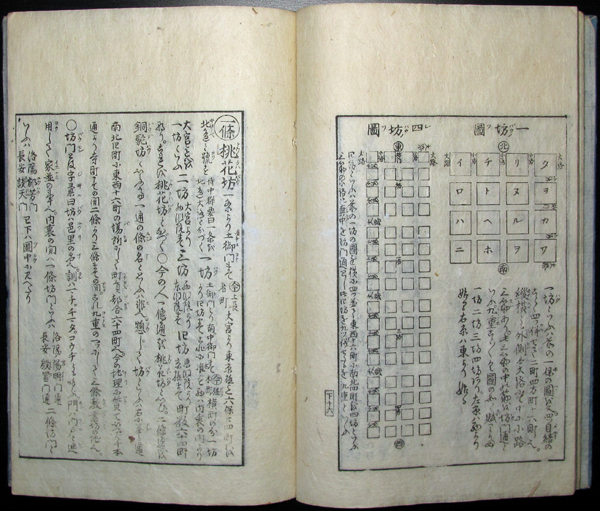

このように、建造物について位置や由来、殿舎の調度が説かれていきますが、ここにも出てきます『拾芥抄』(有職故実書)をはじめ諸種の旧記・先行書を拠り所に引きながら解説を施していく方法で著わされています。また、平安京の制度に関しては、「左京右京之訳」とする王城・京師・九重等の釈解や、条坊・邸等の説明がなされます(図版1)。なお、内裏は天明8年(1788)の京都大火ののち、寛政初頭に再建されました。

千載 清輔

きゆるをや都の人はおしむらんけさ山里に拂ふ白雪

○黄檗山 大和田庄萬福寺

隠元禅師開基し給ひて。伽藍は中華の形象を模し。殊には雪裡の風光又奇也

○衣笠山 洛北等持院

むかし寛平法皇無水月の炎暑を避んとて深雪の眺を催し。此山に白き絹を峯より麓まで張せて玄冬の気色を摸し給ふ。今も雪の日は昔の俤ありて眺望斜ならず。(中略)

○神楽岡 洛東

雪のあした吉田のやしろに詣すればちはやぶる神の瑞籬白妙にした神鈴の音玲瓏たり

曙の雪見て神を拝しけり 湘夕

このような具合で、この先にも、千代古道、霊山、北野社、と雪見の名所が続いていきます。また、「蓮」でしたら平等院(「鳳凰堂の池中に多し」)や広隆寺(「薬師堂の東の方池中に紅蓮多し」)、「蛍」でしたら宇治、貴船川、といった場所が並びます。書物の規模や形式は異なりますが、伝承・和歌・俳諧を巧みに織り交ぜて纏めたところは、名所図会に通じると見ることができましょう。

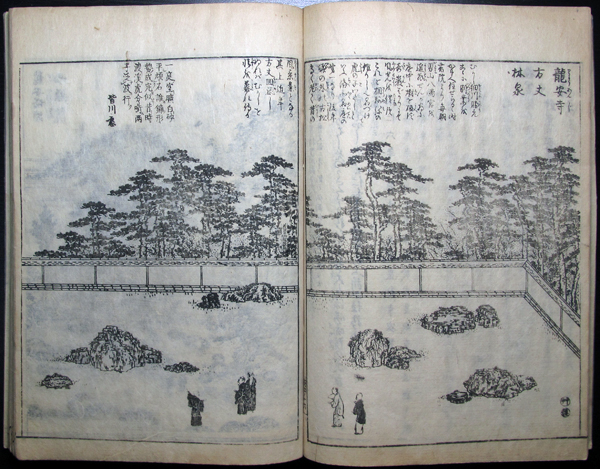

龍安寺の林泉は封境に名池あり 鏡容池と號す 冬日鴛鴦多く聚りて洛北の眺望世に名高し(中略)所謂方丈の庭は相阿弥の作にして洛北名庭の第一とす 庭中に樹木一株もなく海面の躰相にして中に奇巌

十種ありて嶋嶼を准へ真の風流にして他に比類なし これを世に虎の子渡しといふ 抑此地は文明年中細川右京大夫勝元の別荘也 此人書院に坐にして遥に八幡神廟を毎事拝せんが為に庭中には樹木を植さ

せずとなん(下略)

この解説に林泉の挿絵3図が加わります(図版3は方丈の庭)。なお、『都名所図会』の竜安寺の項では、寺史・仏像・画等に続き林泉に触れて「方丈は勝元の館書院を以ていとなみ庭前の築山池辺の風色は勝元の物数寄なり 此地北は衣笠の山を覆南は遥に〔門構えに豈〕て一陽来復より温気めぐる事早し 池の面には水鳥むれあつまり玄冬の眺をなす 是を龍安寺の鴛鴦とて名に高し」と述べ、寺全景の俯瞰図が入れられています。

『都名所図会』が流行の書物となり、名所図会シリーズが大和、和泉、摂津、河内、東海道、木曽路と各地に対象を転じて続刊されていきますが、籬島はまた、京都についても、その趣旨・趣向は一通りでありませんが、内容を特化する向きで新たな著作を加えているのであります。

本文の引用と図版は筆者の所持本を使用。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)