日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第92回】2011年6月1日

「その場に赴く」こと、それをめぐる表現

著者紹介

木下 華子(きのした はなこ)

古典文学(中世)担当

平安時代後期・鎌倉・室町時代の和歌や、和歌をめぐる様々な作品・言説について研究しています。

例1)ノートルダム清心女子大学 〒700-8516 岡山市北区伊福町2-16-9

例2)大学へは、駅前西口の岡山市デジタルミュージアム・全日空ホテルを左に眺めながら、北へ歩いて10分。懐かしい雰囲気の奉還町商店街を過ぎ、信号を渡れば、すぐそこに。半円形のチャペルが宙に浮かぶ、中央棟が目印です。(*「駅」はJR岡山駅。)

ずいぶんと趣きが異なるが、ともに本学の所在地を表現しているわけだから、「何を書くか」は同じである。しかし、「どう書くか」が明らかに異なっている。では、その違いは何に根ざすのか。答えは簡単。読み手に何を伝えたいか、という志向性である。

例1は住所。日本国岡山県という範囲の中で、本学の位置に対して割り振られた記号。例2は道案内。岡山駅に降り立ち、本学を徒歩で目指そうとする人を想定し、その人の視線に即した実地的かつ具体的な表現である。

身分証明書の記載や大学一覧の作成ということならば、普遍的な記号である例1でなければならない。しかし、岡山駅から本学を目指すのならば、例1ではわかりにくい。この場合、歩く人の視線に寄り添った例2が有効である。書き手の側から言えば、例1にはどんな状況でも確実に通じる普遍性を、例2には訪れる人が少しでも辿りつきやすいようにという思いをこめているわけだ。この志向の差が、「どう書くか」という表現の差として現れ出るのである。

例3)『無名抄』一八段「関ノ清水」

......関寺より西へ二三町ばかり行きて道より北の面に少し立ち上がれる所に一丈ばかりなる石の塔あり。その塔の東へ三段ばかり下りて窪なる所はすなはち昔の関の清水の跡也。道より三段ばかりや入りたらん。......

例4)『無名抄』二六段「人丸墓」

*人麻呂は「人丸」と表記されることも多い。

人丸の墓は大和の国にあり。初瀬へ参る道なり。人丸の墓と言ひて尋ぬるには知る人もなし。かの所には歌塚とぞ言ふなる。

例3と4では印象がかなり異なる。例3は、関の清水の場所を「関寺から西へ二~三町(200~300m)程行き、道よりも北側、小高くなった所にある一丈 (約3m)程度の石塔から東へ三段(約33m)程下った窪地」と説明しており、例2のように歩く人の視線に沿った実地的で詳細な表現だ。歌枕を訪れる者に は有用であり、読み手を現地へ導こうとする書き手の思いも酌み取りやすい。対して、例4は実に簡潔であり、ぶっきらぼうにも見える。ここで、例4の「初瀬へ参る道なり」という一文に注目してみよう。初瀬は長谷寺(現奈良県桜井市初瀬)のこと、平安時代には貴族たちの信仰を集め、多くの参詣が行われた。ならば、この表現からイメージされるのは、現地までどの道筋を辿ればいいのかという大まかな行き方(例えば、山陽道で神戸から岡山までといった具合)。しか も、長谷寺参詣の道筋だから、当時の人々には思い描きやすい。また、直後には、現地で「人丸墓」と言って尋ねても誰も知らず、「歌塚」と言うらしいと続 く。この箇所は、人丸墓を首尾よく探し出すための情報と言えよう。例4は、簡潔な見た目とは裏腹に、人々を「人丸墓」へ導くための実地的かつ具体的な情報 を内包した表現なのである。

一見異なる印象を持つ例3と4だが、その奥に込められた思い──そこへ行って自分の目で見てほしい

──は同じだ。歌 にまつわる名所や旧跡に赴くという行為 は、歌が詠み出される空間に身をひたし、尊敬する歌人に思いを馳せ、遠大なる和歌の歴史に自らも連なろうとすることなのかもしれない。この時期に名所旧跡 への探訪が流行するのは、動乱の時代、仰ぎ見るべき歌人や和歌史に連なるための拠点が失われゆく切迫感が歌人たちを突き動かしたからだろうか。それは裏返 せば、今ならばまだ間に合うということでもある。だから、今、そこに行ってほしいのだ。『無名抄』の例は、筆者のそのような思いが表現として結実したもの なのである。

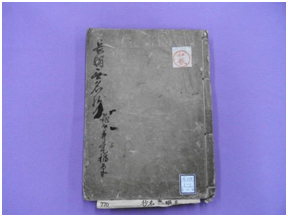

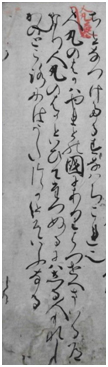

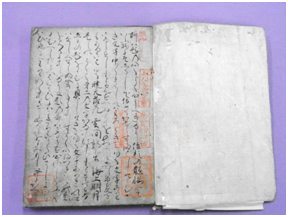

画像は、本学附属図書館黒川文庫所蔵の『無名抄』。室町時代の写本で、書写者は飛鳥井雅親(法名栄雅、1417~1490)。左の画像は、第26段「人丸墓」の部分を拡大したもの。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)