日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第112回】2013年2月1日

『誹諧早作伝』の周辺

著者紹介

藤川 玲満 (ふじかわ れまん)

近世文学担当

近世中期の文学と出版について研究しています。

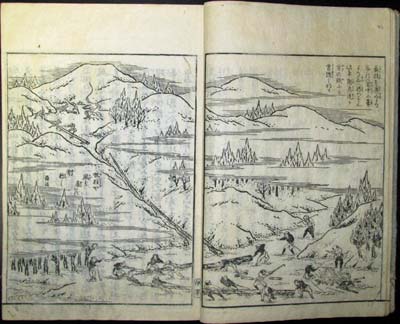

・正編巻之五「西行寺」

図版1

図版1

西へ行日かげに動く案山子(かかし)かな 舜福

・正編巻之五「城山(しろやま)」

文禄三年 秀吉公 伏見城を築給ふ その後 慶長五年 石田が逆乱に滅ぶ 今は此丘山に桃花を数千株植て 春は夭々(ようよう)たる艶陽(ゑんやう)の質(かたち)をなし 遠近此山に集りて春色に酩酊(めいてい)し桃花の色を奪ふ これを伏見の桃見といふ

我衣にふしみの桃の雫せよ はせを

城跡やもゆる火もなく桃の花 舜福

・拾遺編巻之三「大悲山」挿絵(図版1)

長材を奥山より出すは雪中に峯より谷へ転ばす也 此事謝恵連(しゃけいれん)が雪の賦には書洩し侍る帆柱や風も雇はず雪転(こか)し 蕣福

*筆者注―謝恵連は中国、南朝宋の詩人(407-433)。「雪の賦」は『文選』収載。

・拾遺編巻之四「伏見京橋住吉社」挿絵

松青し世をすみよしの冬木立 斑竹

籬島の俳諧作法書

このうち1作目の『誹諧早作伝』は、縦7.4cm、横15.6cmの横本1冊です。内容は、著者自ら「専句作趣向の便として縁語を集めたれば」(凡例)と述べるように、冒頭に俳諧の起源や句作の大意を概述した後、「天象之辞(ことば)」「四時之辞」「地理之辞」「神祇之辞」「釈教之辞」「人倫之辞」「草木之辞」「気形(きぎょう *筆者注―生き物)之辞」「器財之辞」「衣食之辞」の10の部立に計470語余りを項目として掲げ、さらにその個々の語について関連語彙を集め記したものです。では、「草木之辞」から本文1項目を挙げます。(下線引用者。)

図版2

図版2

○桃花

夭夭 詩経 艶陽の質 李白

春色に酔ふ。 水を照らす

五木の精。百鬼を避る

伏見の桃の雫せよ。 城跡やもゆる火もなく

軒うらに去年の蚊うこく。桃の酒

*筆者注―「軒うらに」は上島鬼貫(おにつら)(摂津伊丹の俳人。1661-1738)の句。

上の例からは、『都名所図会』「城山」の解説・句の表現が『誹諧早作伝』の収載語彙と重なること

(下線部)が確かめられます。これと同様に「松」の語の箇所でも、「松青し世を住吉の」と、前掲

の『都名所図会』収載句と通じる表現が見出されます。

以上、籬島の俳諧作法書『誹諧早作伝』を中心に、これと『都名所図会』および『都花月名所』とを照らして見出せる繋がりを述べました。これらは、多方面に活動した作者籬島の、文芸領域をわたる著作間の連関の一端と捉えることができるのではないでしょうか。

図版3

図版3

『都名所図会』『誹諧早作伝』『都花月名所』の引用および図版は、筆者の所持本を使用。

画像をクリックすると別画面で大きな画像が見られます。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)