日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第122回】2013年12月1日

【著者紹介】

藤川 玲満(ふじかわ れまん)

古典文学(近世)担当

近世中後期の文学と出版について研究しています。

『本朝勝概記』のこと――江戸時代の出版事例

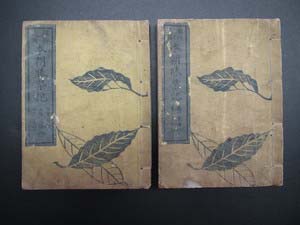

名所図会作者として知られる秋里籬島の末期の著作に、『(雅俗通用)本朝勝概記(ほんちょうしょうがいき)』(注1)があります。小本2巻2冊から成り(図版1)、日本の六十余国について、風土・石高・城地・名産・名所を記したものです。文化11年(1814)に大坂の本屋河内屋太助によって出版されました。

その具体的な内容を、山陽道・備前国の箇所で見てみましょう。

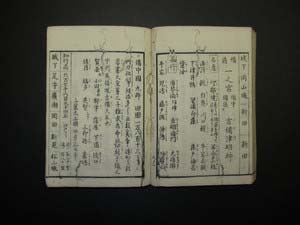

備前国 十一郡 田囿一万三千二百六丁 南には海を帯して北は山つらなりて暖気早し 草木繁茂し五穀実のる事他境に先だつ 釼刀綿布多し 小嶋 和気 磐梨 邑久 赤坂 上道 御野 小足 津高 児嶋 釜嶋 上管中上国四方三日余知行高 二十二万七千七百十五石 江戸ヨリ百七十里余城下 岡山城 新田 新田備前一之宮 備中備後とも 吉備津明神名産 印部焼 色々の陶器を作りて諸国にあきなふ 岡山素麪 海月 魳 白魚 川口鰻 牛窓烏賊 下津井鮹 堅浦白藻 藤戸海苔 醤油名所 唐琴泊 同浦 虫明迫門 大嶋灘 牛窓 児嶋

備前の記事は以上で、ちょうど表裏1丁(注2)にわたって記されます。そして次の丁には備中国の記事が続きます(図版2)。

さて、この書物について、江戸の書物問屋仲間の出版販売許可の記録簿「割印帳」(注3)には次のようにあります(傍線は引用者による)。

本朝勝概記 全二冊 墨付百五丁 旧名日本風土記抜摺 秋里籬島著 板元大坂河内屋太助 売出角丸

屋甚助

この書物が『日本風土記』という書物の一部を抜き出して印刷したものだということです。そこでこの板本の丁付(ページ付け)を見ていきますと、例えば、三ノ一、三ノ三、三ノ三十六、三ノ三十七、三ノ四十三、三ノ四十六...のように、飛び飛びになっていることが確かめられます。では、以下に『本朝勝概記』の成り立ちを追跡してみます。

『本朝勝概記』のもとになった『日本風土記』(注4)は、小本8巻8冊から成り、各国の風土・石

高・城地・名産・名所・神社縁起を記したもので、享和3年(1803)に出版されています。この書物の備前国の箇所を見てみますと、上掲の1丁は一致しており、『本朝勝概記』がこれを用いたことが確かめられます。ところが『日本風土記』は、続く1丁も備前国の記事です。石上社と酒折社の神社2社を取り上げ、所在と祭神、及び石上社については素戔嗚尊の剱、酒折社については甲斐国酒折宮での日本武尊の伝説を、それぞれ『日本書紀』に拠って述べています。このことから、『本朝勝概記』では『日本風土記』の名所までの丁を用い、神社縁起の丁を省いていることがわかります。そして他国についてもおしなべて、風土から名所の丁までを拾う要領で抜き刷りにしています。

ところで『日本風土記』は、巻頭に置かれた漢学者皆川淇園(みながわきえん)の序文に、これが坂内直頼(ばんないなおより)の著述に籬島が手を加えたものであることが記されており、塩村耕氏は、この書物が直頼著『本朝諸社一覧』(貞享2年(1685)刊)の板木を流用していることを指摘しておられます(注5)。坂内直頼は近世前期の和学者です。『本朝諸社一覧』(注6)は8巻8冊から成り、神道の大意を述べた上に、伊勢神宮に続き山城国以下諸国の神社三百余所を『日本書紀』をはじめとする旧記の記事を集めて解説したものです。直頼の跋によれば、童蒙の便りとし、わが国の神祇を崇め、国風をわきまえることを主意とするものです。そして、この書物に『日本風土記』の神社縁起の部分(上述の備前国記事では石上社と酒折社の部分)が有ります。つまり『日本風土記』は、『本朝諸社一覧』にある各国の神社縁起に、風土・石高・城地・名産・名所の記事を加えて成されているのです。

以上を纏めますと、『本朝諸社一覧』を刪補した『日本風土記』、そしてこの際の増補箇所を拾う要領で抜き刷りにした『本朝勝概記』、ということになります。『本朝勝概記』の制作は出版書肆の企図と思われますが、板本第1冊の見返し(前表紙の裏)には、これを詩歌・狂文・連俳に遊ぶ者が懐中して役に立ち、俗人・児女に諸国の地名を諭して風流に入る一助になるものと謳っています。上述のような経緯ですから、地誌的な性質を持ちあわせる点は通じるものの、『本朝諸社一覧』とはおよそ異なる向きの書物が出来上がることとなっているのです。

なお、籬島は『都名所図会』の執筆において、直頼の『山州名跡志』(山城国の地誌)と『山城四季物語』(年中行事書)を典拠に用いています(注7)。『日本風土記』の件とあわせて、籬島が直頼の著述を承けるところが大きかったのは注視すべきことと考えています。

注

(1)筆者所持本に拠る。引用と図版もこれを使用した。

(2)丁は和綴じの書物の紙数の数えかた。

(3)朝倉治彦氏・大和博幸氏編『享保以後江戸出版書目』新訂版(1993年、臨川書店)。

(4)内閣文庫蔵本に拠る。

(5) 『近世前期文学研究――伝記・書誌・出版――』(2004年、若草書房)第1章「近世前期文人伝」4「俗学者、山雲子坂内直頼の伝について」。

(6)内閣文庫蔵本に拠る。

(7)拙稿「『都名所図会』『拾遺都名所図会』考」『国文』97(2002年7月)。

*画像(上下とも)は、『(雅俗通用)本朝勝概記』。筆者の所持本を使用。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)