佐野 榮輝 (書道担当)

書の実技・理論を通して多様な文字表現を追求しています。

本学科の科目には「篆刻法」(三年次後期)という科目があります。書の実技・理論を通して多様な文字表現を追求しています。

篆刻とは主に石印材に篆書という漢字の最も古い書体で文字を反転させて写し、印刀(鉄筆ともいう)で刻す、書の分野の一つです。本来は「華麗なる従者」として書画にとって、自著(サイン)に姓名や雅号の印が捺され、それ無くしては作品が完成しないと感じさせるほど、印泥の朱色は紙幅の要でもありますが、戦後の書の展覧会においては従者としてではなく、主役としての一部門を確立しています。今では、高等学校芸術科書道Ⅰの必修学習事項となって、二十年がたちました。

篆刻といえども書であり、印刀で刻す線は刀意と、書としての筆意とのせめぎ合いでもあるのです。

書では、ニジミやカスレの表現は墨の濃淡と量、紙、筆等の諸条件による偶然性も高いのですが、 篆刻でもそのような表現をしようとすることがあります。石印材に刻す場合、それらはすべてが必然的な、作意的な線質であるといっても過言ではありません。しかし、石に刀を当てて、如何に自然に、偶然に感じさせるか。制作者はいつもこの点と文字の造形に心を砕いて、何冊も篆書の字書を渉猟して篆書の体の適否を模索し、印の草稿を幾枚も書き重ねます。このような試行錯誤を、一体、何のために繰り返すのでしょうか。

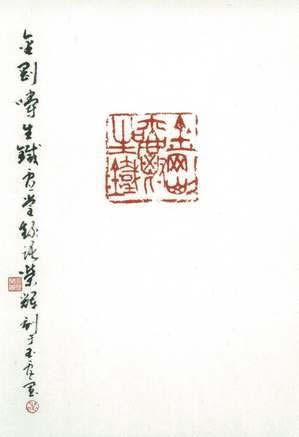

佐野榮輝刻「金剛嚼生鐵〈金剛 生鉄を嚼む〉」(虚堂録語・6.0㎝×6.0㎝)2013年日展。

佐野榮輝刻「金剛嚼生鐵〈金剛 生鉄を嚼む〉」(虚堂録語・6.0㎝×6.0㎝)2013年日展。

篆刻は元来は、ほぼ一寸(約3.0㎝)四方の小さい印面上での展開であったので、古人は「方寸の世界に宇宙を宿す」と気宇の壮大さを求めています。また、清代のトウ(登+おおざと)完白は、「字画の疏なる所は以て馬をも走らすべく、密なる所は風をも透さしめず、常に白を計りて以て黒に当つ、奇趣乃ち出ず」と述べていますが、篆刻においても妙言です。

私自身も、小印にしろ大印にしろ、その世界を目指して正解のない螺旋階段を彷徨しつつ、学生たちには未知の彼岸への渡し守になりたいと念じています。

*画像の無断転載を禁じます。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)