日本語日本文学科 リレーエッセイ

【第132回】 2014年10月1日

【著者紹介】

神原 俊治(かんばら としはる)

図書館学・司書課程担当

図書館を活用した資料と情報の探索方法を探究しています。地名のヨミと由来を調べる

日本語日本文学科では、新入生に対して基礎演習という必修科目を開講しています。この基礎演習

は、古典文学基礎演習、近代文学基礎演習、日本語学基礎演習に別れ、それぞれ各2クラスずつで6クラス開講されています。私は、この基礎演習で各担当者から15回の授業の内、2回分をもらって「図書館オリエンテーション」という授業をしています。これは、他学科に比べ日本語日本文学科は印刷メディアを使用する度合いが高いので、一年次から図書館を使う習慣を身につけてもらいたいために、図書館の基本的な知識を概説し、図書館の情報源を使って課題解決が行えるよう指導しようという意図です。

さて、2回の授業後に本学の図書館で適切な辞書事典を使って解決するという条件を付けて10個の課題を与えました。その内の一つが次のような課題です。

「埼玉県に神米金という地名のところがあるそうだが、どこにある、どんな由来のある地名か」という、場所と由来の課題を解決するよう求めました。埼玉県のどこにあるか、ですから地名事典を、その地名の由来を知りたいわけですから地名由来事典などを調べれば良いわけです。

手順として"神米金"の読みを調べるためにまず、「地名よみかた辞典 日外アソシエーツ編・刊 1989」を調べます。この目次は、総画数で検索できますから、画数9画を検索すると"神"(p.xi)は568との表示があり、本文568ページ以後を検索すると571ページ左列下方に

901神米金《大》かめがね||埼玉県所沢市

(※《大》は市町村名より下位レベルの大字名を示す)

の記載がありました。設問にも埼玉県とあるので、他の都道府県では使用されていないことが確定します。 次に所沢市のどのあたりに位置するのか、また、地名の由来は何かを調べるため、2種類の大部な地名事典を使用します。

まず、「角川日本地名大辞典 11 埼玉県 角川書店 1980」。55ページからの地名編で「かめがね」を検索すると、280ページ左下に項目があります。

かめがね 神米金<所沢市>

県南部、武蔵野台地中央部に位置する。

[近代]神米金村 明治7~22年の村名。江戸期からの神谷新田・平塚新田・堀金新田

が合併して成立。村名は合併各新田の合成地名による。(後略)

[近代]神米金 明治22年~現在の大字名。はじめ富岡村、昭和18年所沢町、同25年

からは所沢市の現行大字。(後略)

なお、地誌編においても<所沢市>の項目内1084ページに

[近現代]行政区画の変遷 のもとに 明治7年神谷新田・平塚新田・堀兼新田が合併し神米金村となる。

の記載があります。

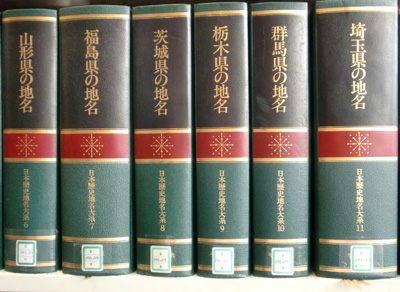

次に「日本歴史地名大系 第11巻 埼玉県の地名 平凡社 1993」を調べます。読みが分かっているので索引(五十音順索引)を検索すると、1262ページ3列目中央あたりに

神米金(所沢市) 456下~457上 とあるので該当ページへ。

456ページ下段に神谷新田(現)所沢市神米金、

457ページ上段に堀兼新田(現)所沢市神米金、

457ページ上段に平塚新田(現)所沢市神米金、

の各項目があります。

神谷新田下富村の南にあり南は所沢新田。北の堀兼新田と村境が錯雑する。(中略)明治7年(1874)8月平塚新田・堀兼新田とともに、小村により諸経費がかさみ難渋していることを理由に村合併願を熊谷県に提出。(中略)同年11月合併承認され、三村の一文字ずつをとって神米金村となる。堀兼新田神谷新田の北にあり同新田と境が錯雑する。入間郡河越領堀兼村(現狭山市)の持添新田で堀金新田とも記される。(中略)明治7年(1874)神谷新田など二村と合併、神米金村となる。(後略)

平塚新田神谷新田の南東にあり。南は所沢新田。享保期(1716-36)に開発された武蔵野新田の一で、入間郡山口領久米村の持添新田。村名は同村の平塚氏が開墾したことにちなむと伝え、久米新田ともよばれた。(中略) 明治7年(1874)堀兼新田など二村と合併、神米金村となる。(後略)

これにより、神米金は埼玉県所沢市の大字名であることが分かり、地名の由来も確認できます。

しかし、多くの学生は、最初の情報源である角川日本地名大辞典の【神谷新田・平塚新田・堀金新田が合併して成立。村名は合併各新田の合成地名による。】【所沢市】だけで課題解決したとして提出をしています。一つの情報源から得た情報だけで、他の情報源を使って検証するという基本的な調査行動が不足しています。神谷新田の『神』、堀兼新田(堀金新田)の『金』、は角川日本地名大辞典だけでも理解できるわけですが、なぜ平塚新田が『米』になるのか、説明がありません。これを放置したままでは'解決'とはなりません。平塚新田が平凡社の日本歴史地名大系で"久米新田"ともよばれた、ことにより平塚新田=『米』となり、三村の一文字ずつをとって現行の『神米金』となったと理解できるわけです。

文学作品だけとは限りませんが、作中に地名等が記されていることがしばしばあります。「どう読むのだろうか?」とか、「なぜこんな地名が付けられたのだろうか?」と、疑問に思うことがあるのではないかと思います。あるいはこの地名の由来を調べなさいと課題を課される場合もあると思います。そのような時は、図書館で印刷メディアを利用しましょう。印刷メディアは主題別に作成されていますから、目次、索引で項目をチェックして当該項目にたどることができますし、入手した情報を複数の情報源で検証することもできるからです。

図書館は"知の宝庫"なのです。

※ 画像は、「日本歴史地名大系 第11巻 埼玉県の地名 平凡社 1993」。

・日本語日本文学科

・日本語日本文学科(ブログ)