2019.03.23

3月14日、今年も無事卒業式(学位記授与式)を迎え、学生たちを送り出すことができました。学生が一人ひとり登壇し、学長から学位記を受け取った後、壇上でキャップの房の位置を左から右へと移し、緊張の中にもどこか晴れ晴れした表情で席へと戻っていく姿を眺めながら、私の心眼には、昨年4月2日に同じ壇上に立っておられた、今は亡き葛生栄二郎先生の姿が映っていました。

あの日、先生は入学式の登壇者として、杖で身体を支えながら、記念館の舞台に上がられたのでした。そこは毎年大学が新入生を迎え、また卒業生がキャップとガウンをまとい、グースステップの靴音を響かせて歩みだしていく場所、きっと先生は激しい痛みにたえながら、そこを通り過ぎていったたくさんの学生たちに、思いを馳せておられたに違いありません。

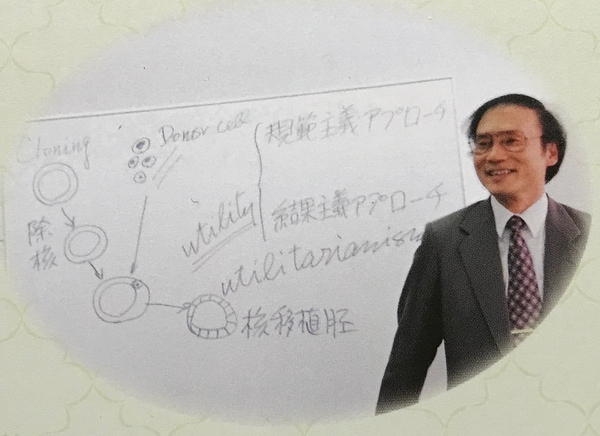

進行性の癌に冒されていた先生は、それから3ヶ月余の後、2018年の7月23日早朝、天に旅立たれました。しかしこの間、入退院を繰り返しながらも教壇に上られ、「人間生活学概論Ⅰ」そして「社会倫理学Ⅱ」で、人間の尊厳やいのちの倫理について、最後まで力強く明晰に、学生に語り続けて下さったのでした。

先生は担当されていた人間関係学研究室4年の5人のゼミ生たちにも本当に親身に寄り添って、卒論のテーマを決め、指導を進めておられました。就職活動にも奔走する日々のさなか、はからずも先生をお見送りすることになった彼女たちの不安と悲しみは、本当に深いものだったと思います。10月に行われた追悼ミサとお別れの集いでも、涙にくれていたゼミ生たちの姿が忘れられません。

それでも彼女たちは、その悲しみの中から歩みだしました。

指導を引き継ぐことになった私も、実のところ不安でした。先生がなさっていたのと同じような説得力のある指導が、自分にできるとは思えなかったからです。でも、彼女たちは私の心配をよそに、それぞれが自分のペースを崩すことなく研究を進め、卒論を完成させていきました。私はといえば、結局いつも「葛生先生だったらこうおっしゃるだろうなあ」と思うことを聴き取って、学生に伝えていただけのような気がします。つまりは学生の内に響いていた先生の、あの明晰で朗らかな〈声〉が、知らず私たちを導いて下さったのだと思うのです。

大切な人を失うことは、悲しいことです。でも悲しむことは失うことではなく、失った人と出会い直すこと。そしてその悲しみをともにすることで、私たちは新たな信頼の絆の中で自己を見つめ直し、成長していくことができるのではないでしょうか。

卒業式の後、研究室に挨拶に来てくれた5人の目に浮かんでいた涙は、お別れのあの日の涙と同じように純粋で、しかしどこか凛とした、力強い輝きをたたえていたように、私には感じられました。

あの日、先生は入学式の登壇者として、杖で身体を支えながら、記念館の舞台に上がられたのでした。そこは毎年大学が新入生を迎え、また卒業生がキャップとガウンをまとい、グースステップの靴音を響かせて歩みだしていく場所、きっと先生は激しい痛みにたえながら、そこを通り過ぎていったたくさんの学生たちに、思いを馳せておられたに違いありません。

進行性の癌に冒されていた先生は、それから3ヶ月余の後、2018年の7月23日早朝、天に旅立たれました。しかしこの間、入退院を繰り返しながらも教壇に上られ、「人間生活学概論Ⅰ」そして「社会倫理学Ⅱ」で、人間の尊厳やいのちの倫理について、最後まで力強く明晰に、学生に語り続けて下さったのでした。

先生は担当されていた人間関係学研究室4年の5人のゼミ生たちにも本当に親身に寄り添って、卒論のテーマを決め、指導を進めておられました。就職活動にも奔走する日々のさなか、はからずも先生をお見送りすることになった彼女たちの不安と悲しみは、本当に深いものだったと思います。10月に行われた追悼ミサとお別れの集いでも、涙にくれていたゼミ生たちの姿が忘れられません。

それでも彼女たちは、その悲しみの中から歩みだしました。

指導を引き継ぐことになった私も、実のところ不安でした。先生がなさっていたのと同じような説得力のある指導が、自分にできるとは思えなかったからです。でも、彼女たちは私の心配をよそに、それぞれが自分のペースを崩すことなく研究を進め、卒論を完成させていきました。私はといえば、結局いつも「葛生先生だったらこうおっしゃるだろうなあ」と思うことを聴き取って、学生に伝えていただけのような気がします。つまりは学生の内に響いていた先生の、あの明晰で朗らかな〈声〉が、知らず私たちを導いて下さったのだと思うのです。

大切な人を失うことは、悲しいことです。でも悲しむことは失うことではなく、失った人と出会い直すこと。そしてその悲しみをともにすることで、私たちは新たな信頼の絆の中で自己を見つめ直し、成長していくことができるのではないでしょうか。

卒業式の後、研究室に挨拶に来てくれた5人の目に浮かんでいた涙は、お別れのあの日の涙と同じように純粋で、しかしどこか凛とした、力強い輝きをたたえていたように、私には感じられました。

先生が最後の力を振り絞って書き遺されたご著書『「ロマ書」の人間学』(キリスト新聞社)が、2018年12月に刊行されました。以下に、その内容をご紹介した記事を転載させていただきます。

●本・批評と紹介〈信仰と知がせめぎ合う冒険の書〉

葛生栄二郎著『「ロマ書」の人間学 〜ノモスにとらわれない生き方』

﨑川 修

パウロ書簡、とりわけ「ロマ書」を読み解くことは、キリスト者として深く考え、生きようとする者にとって避けて通ることのできない道である。しかしながらその道は深く険しい。それゆえパウロを論じることは、おのれの信仰と知を、苛烈なせめぎ合いの舞台に引きずり出すことと覚悟しなくてはならない。

著者、葛生栄二郎はノートルダム清心女子大学で長年教鞭を取り、2018年7月に59歳で天に召された法哲学者・倫理学者である。カトリックの大学で要職を務めたが、自身はプロテスタントの信仰を貫いた。本書は2013年に進行癌の告知を受けた著者がその迫り来る死を見つめながら、若き日からの思索と信仰の集大成を目論んで「ロマ書」の読解に心血を注ぎ、ついに完成させた文字通りの「遺著」である。

本書について、まず特筆すべきはその明快な論旨と雄弁な語り口の見事さである。難解で知られる「ロマ書」を哲学者が論じるとなれば、読者は晦渋な専門的議論を耐え忍ぶ覚悟を迫られよう。だが本書はそういった退屈な「研究書」とは一線を画す「知的冒険の書」である。著者自身は本書の性格を〈註解書〉に対する〈信解書〉と規定しているが、文中には絶えず「読者の視線」を惹きつけ、理解に導こうとする意思が満ちている。従って、やはり本質的には〈講解書〉すなわち「語りかけ」と「導き」の書と理解すべきであろう。

全体は「ロマ書」のテキストを順に論じていく形式を取っているが、大まかに見るならば、まず前半部では現代の聖書学の知見を手際よく渉猟しつつパウロの生涯と思想が見渡され、「ロマ書」の中心テーマが丁寧に論じられている。しかし中盤から後半部にかけて、読者の視線は〈前死者〉としての著者の実存的な苦悩へと一気にたぐり寄せられ、次第にその論述も自身の哲学的・倫理的な世界理解へと織り直されていく。あるときには東洋の宇宙観へと深く沈潜し、またあるときはドストエフスキーの作品に舞台を借りるといった、その巧みな仕掛けに揺さぶられ、挑発されながら、読者はいつしかパウロと著者の濃密な対話的思索の中に巻き込まれていくのである。

本書の副題には、著者のパウロ理解の核心が簡潔に示されている。〈ノモス(律法)にとらわれない生き方〉とは、第一義的にはパウロが心を砕いた、律法主義とキリストの福音の、現実における調停の道であるが、同時にそれは人間が人間ゆえに逃れることのできない〈内なるノモス〉としての我執、つまり自力依存という頑迷な利己性を、超え出る道のことでもある。パウロはこれを「弱さと強さ」の逆転する〈信愛(アガペー)〉への聴従の道として説いた。著者はこの道筋を〈法に従う倫理〉から〈愛に従う倫理〉への転換による劇的な〈人間改造〉と読み解きつつ、さらに〈ノモスの破砕〉を通じた〈互酬性原理の超克〉という社会倫理的な命題によって、その行方を鮮やかに展望する。

ところで「ノモスを破砕せよ」という命題は、それ自身のもつ律法的性格の危険をも、逃れることができるのだろうか。〈信愛を生きる〉ことは必ずしも容易なことではないが、それ以上に〈信愛を説く〉こともまた容易ではないからである。著者は〈愛執(エロース)〉を、破砕されるべきノモスに随伴する状態ととらえて〈信愛〉から峻別している。そして、エロースが「思想へのエロース」であるならば、それはいかに苛烈であったとしても「まばゆい意匠を施した大脳の玩具でしかない」と断ずるのである。しかしそうであれば〈信愛〉という思想もまた容易に「大脳の玩具」へとすり替わるのではないか。この難問を本書が首尾よく切り抜けているかどうかについては、ここで断言することは避けたい。それは本書を読み終えたものだけが、それぞれにおいて感受すべきことであるだろう。

「ロマ書」を始めとするパウロの言葉が私達を揺さぶり導くのは、決してパウロの言葉に宿された「意味」だけによるのではない。私達はパウロという語り手の独特な「位置」によって、自らの方位付けを迫られる。そして本書もまた、そのようにして読者を、信仰と知の分水嶺へと誘う独特な「身振り」なのである。

『本のひろば』2019年3月号(一般財団法人キリスト教文書センター刊)より転載

●本・批評と紹介〈信仰と知がせめぎ合う冒険の書〉

葛生栄二郎著『「ロマ書」の人間学 〜ノモスにとらわれない生き方』

﨑川 修

パウロ書簡、とりわけ「ロマ書」を読み解くことは、キリスト者として深く考え、生きようとする者にとって避けて通ることのできない道である。しかしながらその道は深く険しい。それゆえパウロを論じることは、おのれの信仰と知を、苛烈なせめぎ合いの舞台に引きずり出すことと覚悟しなくてはならない。

著者、葛生栄二郎はノートルダム清心女子大学で長年教鞭を取り、2018年7月に59歳で天に召された法哲学者・倫理学者である。カトリックの大学で要職を務めたが、自身はプロテスタントの信仰を貫いた。本書は2013年に進行癌の告知を受けた著者がその迫り来る死を見つめながら、若き日からの思索と信仰の集大成を目論んで「ロマ書」の読解に心血を注ぎ、ついに完成させた文字通りの「遺著」である。

本書について、まず特筆すべきはその明快な論旨と雄弁な語り口の見事さである。難解で知られる「ロマ書」を哲学者が論じるとなれば、読者は晦渋な専門的議論を耐え忍ぶ覚悟を迫られよう。だが本書はそういった退屈な「研究書」とは一線を画す「知的冒険の書」である。著者自身は本書の性格を〈註解書〉に対する〈信解書〉と規定しているが、文中には絶えず「読者の視線」を惹きつけ、理解に導こうとする意思が満ちている。従って、やはり本質的には〈講解書〉すなわち「語りかけ」と「導き」の書と理解すべきであろう。

全体は「ロマ書」のテキストを順に論じていく形式を取っているが、大まかに見るならば、まず前半部では現代の聖書学の知見を手際よく渉猟しつつパウロの生涯と思想が見渡され、「ロマ書」の中心テーマが丁寧に論じられている。しかし中盤から後半部にかけて、読者の視線は〈前死者〉としての著者の実存的な苦悩へと一気にたぐり寄せられ、次第にその論述も自身の哲学的・倫理的な世界理解へと織り直されていく。あるときには東洋の宇宙観へと深く沈潜し、またあるときはドストエフスキーの作品に舞台を借りるといった、その巧みな仕掛けに揺さぶられ、挑発されながら、読者はいつしかパウロと著者の濃密な対話的思索の中に巻き込まれていくのである。

本書の副題には、著者のパウロ理解の核心が簡潔に示されている。〈ノモス(律法)にとらわれない生き方〉とは、第一義的にはパウロが心を砕いた、律法主義とキリストの福音の、現実における調停の道であるが、同時にそれは人間が人間ゆえに逃れることのできない〈内なるノモス〉としての我執、つまり自力依存という頑迷な利己性を、超え出る道のことでもある。パウロはこれを「弱さと強さ」の逆転する〈信愛(アガペー)〉への聴従の道として説いた。著者はこの道筋を〈法に従う倫理〉から〈愛に従う倫理〉への転換による劇的な〈人間改造〉と読み解きつつ、さらに〈ノモスの破砕〉を通じた〈互酬性原理の超克〉という社会倫理的な命題によって、その行方を鮮やかに展望する。

ところで「ノモスを破砕せよ」という命題は、それ自身のもつ律法的性格の危険をも、逃れることができるのだろうか。〈信愛を生きる〉ことは必ずしも容易なことではないが、それ以上に〈信愛を説く〉こともまた容易ではないからである。著者は〈愛執(エロース)〉を、破砕されるべきノモスに随伴する状態ととらえて〈信愛〉から峻別している。そして、エロースが「思想へのエロース」であるならば、それはいかに苛烈であったとしても「まばゆい意匠を施した大脳の玩具でしかない」と断ずるのである。しかしそうであれば〈信愛〉という思想もまた容易に「大脳の玩具」へとすり替わるのではないか。この難問を本書が首尾よく切り抜けているかどうかについては、ここで断言することは避けたい。それは本書を読み終えたものだけが、それぞれにおいて感受すべきことであるだろう。

「ロマ書」を始めとするパウロの言葉が私達を揺さぶり導くのは、決してパウロの言葉に宿された「意味」だけによるのではない。私達はパウロという語り手の独特な「位置」によって、自らの方位付けを迫られる。そして本書もまた、そのようにして読者を、信仰と知の分水嶺へと誘う独特な「身振り」なのである。

『本のひろば』2019年3月号(一般財団法人キリスト教文書センター刊)より転載

(葛生先生の愛唱聖句)

「神の為したまふところは皆その時に適ひて美麗しかり」

(コヘレトの言葉 3章11節)

(コヘレトの言葉 3章11節)